用語集

PDCAサイクルとは? 運用方法や活用メリット、PDCAサイクルが古いといわれる理由

- 公開日:2024/06/14

- 更新日:2026/01/27

PDCAサイクルは、多くの有名企業などでも使われるフレームワークで、継続的な効果検証をもとに現場や組織を成長させる手法です。今回はこのPDCAサイクルの回し方や企業で取り入れる利点、現代ビジネスで活用する際のポイントや注意点などを解説します。

- 目次

- PDCAサイクルとは

- PDCAサイクルの運用方法

- PDCAサイクルを活用するメリットとは

- PDCAサイクルが古いといわれる理由

- PDCAサイクルのよくある失敗

- PDCAサイクルを成功させるためのポイント

- PDCAサイクルに代わるフレームワーク「OODAループ」と「PDRサイクル」

- OODAループのメリット・デメリット

- PDRサイクルのメリット・デメリット

- 人事業務でのPDCAサイクル

- まとめ

PDCAサイクルとは

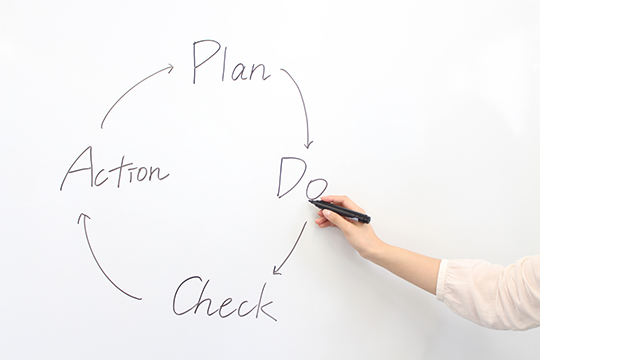

PDCAサイクルとは、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)の頭文字を語源とする、品質や生産性の向上などに使われるフレームワークです。PDCAサイクルを繰り返すことで、現状における課題の把握と修正を継続し、業務効率や成果物の精度を段階的に高めていきます。品質や環境性などの国際基準となるISOでも、PDCAサイクルの考え方が採用されているほか、数々の大手企業の経営手法にも活用されています。

PDCAとOODAの違い

OODAループとは元々は米軍の航空戦術として提唱された思考法で、PDCAサイクルと同様に、4つの工程を回すフレームワークです。OODAでは、Observe(観察)・Orient(状況判断)・Decide(意思決定)・Act(実行)の4つを瞬間的に実践。状況変化が激しい戦場で使われてきた思考法で、突発的な事象に対し、どうすべきか瞬時に判断して行動に移すための考え方とされています。一方でPDCAサイクルは、あくまで継続的な運用を通じて現状のブラッシュアップを続けるもので、瞬発的ではなく計画的に実践する部分にOODAとの違いがあります。

PDCAサイクルの運用方法

PDCAサイクルは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の4つの流れを繰り返すことで、業務や取り組みを少しずつ良くしていく考え方です。戦略の実行や日々の業務管理、品質の向上など、さまざまな場面で活用されています。それぞれの段階で大切なことを見ていきましょう。

Plan(計画)

Plan(計画)では、目標や目的を定め、その達成に向けた具体的な取り組み内容を考えます。ここで大切なのは、次のような点です。

- 定量的な目標の設定:成果が数値で測定できる目標(例:売上10%増、業務時間20%削減)を設定することで、評価しやすくなります。

- 期限の明確化:目標には実行期限を設け、進行管理ができるようにします。

- 優先順位とスケジュール化:行動項目を洗い出し、実行順を定めてスケジュールに落とし込みます。

Do(実行)

Do(実行)では、計画に基づいて実際に行動に移します。この段階で意識したいのは、次のような点です。

- 計画に忠実に取り組む:できる限り計画どおりに進めることが求められます。

- 進行記録を残す:実行中のプロセスや発生した課題は記録しておくことで、後の評価・改善に役立ちます。

- 柔軟に対応する:予期せぬ状況変化や、計画実行中に明らかになった新たな課題に対しては適宜調整し、チェックポイントを新たに設ける、方法を変更するなどの柔軟な対応が求められます。

Check(評価)

Check(評価)では、計画に沿って行ったことが、目標の達成につながったかどうかを確かめます。結果だけでなく、「なぜうまくいったのか」「なぜうまくいかなかったのか」といった理由を考えることが重要です。具体的には、次の点を確認します。

- 計画との整合性:行動が計画どおりに実行されたかを評価します。

- 目標達成度の確認:数値目標の達成状況をチェックし、成功・失敗の要因を分析します。

- 仮説の検証:立てた仮説が有効だったかを検証し、改善に生かします。

- 定性データの活用:数値だけでは見えない現場の声や観察結果、インタビュー内容なども評価に取り入れると、より多角的な改善につながります。

Action(改善)

Action(改善)では、明らかになった課題や成功要因を踏まえて、次の行動にどうつなげるかを検討し、取り組みの質を継続的に高めていきます。

- 要因分析に基づいた改善策立案:成功要因・失敗要因を整理し、具体的な改善策を立てます。

- 改善策の優先順位付け:複数の施策がある場合は、実現性やインパクトを考慮して優先順位を設定します。

- 次サイクルへの反映:改善策を次の「Plan」に組み込むことで、PDCAを連続的に回していくことができます。

PDCAサイクルは、計画・実行・評価・改善を繰り返すことで、取り組みをより良いものにしていく考え方です。それぞれの段階で記録を残し、振り返り、改善点を見つけることが大切です。日々の業務にこの流れを取り入れることで、継続的な成長と成果につながります。

PDCAサイクルを活用するメリットとは

PDCAサイクルでは、「目標と行動計画を立てる」「実行する」「結果を分析して評価する」「次の課題を把握する」の4工程を必ず遂行します。この枠組を日常業務に落とし込むことで、次のような効果が見込めます。

目標やタスクが明確になる

仮に営業活動であれば、単に「売上を増やそう」といっても、何からどう着手すべきか分からず行動に移しづらいでしょう。そこで有効なのが、達成したい目標とそれに対する実践が必ずセットになる、PDCAサイクルです。PDCAサイクルを活用すれば、具体的な実行策(=目標と行動計画)を練って、その都度トライする循環をつくることが可能。例えば「売上10%アップに向けて、1日○件は客先に訪問」など、日々のタスクと目指すべき着地点が見えやすくなるメリットがあります。

現状の課題を明確にできる

PDCAサイクルは、さまざまな施策を繰り返し試して、より高い成果を出す方法を探るフレームワークです。実際に試行錯誤を続けるなかで、そのサイクルごとに結果を見直して分析し、定期的に現状を知る段階を踏みます。そうすることで、目指したい姿と実態とのギャップや、伸ばすべき可能性などタイムリーに把握して何をすべきか汲み取ることが可能。こまめに状況をつかむことで、より的確に課題を捉えやすくなります。

やるべきことに集中できる

PDCAサイクルでは、実行段階で目標を達成するのがゴールではありません。そのためDo(実行)段階では、計画を見直したり修正したりせず、とにかく決まったタスクに専念するのが基本。途中で別の問題などが出てくるケースもあるかもしれませんが、それは次のPDCAサイクルに生かせれば問題ありません。目標などの方向性や内容に悩んだり、他の課題を気にしたりせず、PDCAサイクル上ではシンプルに「今やるべきこと」に集中して取り組みやすくなるのも利点です。

業務改善につながる

先ほども出てきたようにDo(実行)段階では、得られる成果に関係なく、最初に決めた目標や行動計画をそのまま日常業務に落とし込んで遂行します。そしてどのような結果が出るのか検証し、Plan(計画)段階で立てた仮説や施策における問題点や成功箇所を見極めます。より正確に課題を見つけ出しやすく、着実に業務改善ができるのもメリットです。

なおPDCAサイクルに伴うメリットは、以下の記事でも詳しく解説しているので、併せて参考にしてみてください。

業務改善のノウハウが組織に蓄積される

PDCAサイクルを継続的に実践することで、組織内に業務改善のノウハウが蓄積されていきます。このノウハウは、単なる成功事例だけでなく、失敗から得られる教訓や改善策も含まれます。結果として、組織全体の知識基盤が強化され、再現性のある業務改善が可能となります。

例えば、PDCAサイクルを回すことで、業務改善の本質的な考え方や方法論を体得できるだけでなく、時代遅れになりがちな古い慣習や非効率的な業務プロセスを見直す習慣も身につきます。これにより、常に最新かつ効果的な業務改善手法を取り入れ、組織全体の生産性と競争力を高めることができます。

また、PDCAサイクルを回すことで、従業員の評価やフィードバックのスキルが自然と向上し、個人の成長にもつながります。このような取り組みが積み重なることで、改善の知恵が共有され、再現性のある形で業務全体に生かされていきます。

PDCAサイクルが古いといわれる理由

PDCAサイクルは、元々1950年代頃のアメリカで提唱され始めたもので、一般的にも浸透しているオーソドックスなフレームワークです。長い歴史がある分、現代のビジネスでは「活用しづらい」との意見が見られることも。ではPDCAサイクルが「古い」とされる背景について、以下から見ていきましょう。

スピード感がない

PDCAサイクルは、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)の4工程を経ながら、その循環を繰り返して成果を高めるフレームワークです。各サイクルの継続を前提とするため、大きな結果につながるまで時間がかかりがちな一面も。基本は中長期を見越したフレームワークですが、社会情勢や市場の変化が激しい現代では、短期的なスケジュールで各サイクルを回す手法も検討する必要があります。

新しいアイディアが生まれにくい

PDCAサイクルでは、基本的に今までの状況で生じた課題に対し、効果検証をして現状からの改善につなげていきます。過去の事実をもとに成果を高めるフレームワークなので、これまでになかった斬新な施策は出にくい部分も。特にCheck(評価)やAction(改善)の段階では、過去の傾向などにとらわれすぎず、最新の技術や価値観を取り入れた視点を持つことも重要です。

PDCAを回すことが目的になりやすい

PDCAサイクルは、あくまで現状のブラッシュアップを図る好循環を生むのが目的です。この意識が欠けていると、単純にPDCAサイクルの各工程を回すだけで、思うような効果が出ないケースも。各サイクルの連鎖を前提として、特にPlan(計画)とAction(改善)の段階では、現場の状況に見合った施策を検討しましょう。

PDCAサイクルのよくある失敗

PDCAサイクルの効果がうまく出ない場合には、以下のような要因が考えられます。

Plan(計画)でよくある失敗

そもそもPlan(計画)段階で、うまく現状把握ができておらず、全工程に影響している可能性があります。例えば、「目標設定が現実的でない」「コストや労力の負担が大きすぎる」「計画があいまいでタスク化できない」など。まずは具体的かつ状況に見合った施策になっているか、十分に見直してみましょう。

Do(実行)でよくある失敗

Do(実行)段階では、PDCAサイクルの目的が現場に伝わっておらず、計画にそぐわない行動や作業をしているケースがあります。例えば、「目標達成へのプレッシャーから行動が消極的」「計画と異なる活動をしている」など、適切な効果検証につながらない動向が見られないか、一度確認してみましょう。

Check(評価)でよくある失敗

Check(評価)段階では、客観的な見極めができておらず、正しい判断につながっていない場合があります。特にDo(実行)段階の記録データに不備があると、正確な評価はしづらくなります。単純な個人的感想ではなく、現状に対してどこまでの目標達成ができたのかなど、あらかじめ明確な評価基準を設けることも重要です。

Action(改善)でよくある失敗

Action(改善)段階では、論理的でないあいまいな判断をしてしまうことで、次のサイクルに向けた考察がうまくできていないケースが見られます。何の要素がどの結果につながり、そして今後にどう生かせるのか、きちんと根拠のある仮説を立てて、次の施策に連携させることが大切です。

PDCAサイクルを成功させるためのポイント

組織のさらなる発展を促すPDCAサイクルにするために、特に押さえておきたいのは、以下4つのポイントです。

- 目標は数値で出し、具体的な計画を立てる

- 計画を必ず実行させる

- 無理のある計画は避ける

- 定期的に振り返りを行う

ではそれぞれどう意識すべきなのか、詳しく見ていきましょう。

目標は数値で出し、具体的な計画を立てる

大前提としてPlan(計画)段階では、きちんと日常業務としてタスク化できるように、5W1Hを意識したプランニングをすることが不可欠です。例えば「1週間の製造量10%増加を目指して、○○作業を△△にする」など、できるだけ数値目標を設定して、具体的な活動内容に落とし込むとスムーズに遂行できます。

計画を必ず実行させる

Do(実行)の段階で、計画と実際の行動に齟齬があると、効果検証ができません。PDCAサイクルでは、「○○の課題を解決すれば△△になるだろう」との考察や仮説をもとに、着実に現状をブラッシュアップさせる方法を見出すという目的があります。必ず計画に沿った動きができるように、現場にも十分に共有しましょう。

無理のある計画は避ける

あまりにも難度が高すぎたり、現場に負担がかかりすぎたりする計画では、そもそも実行がスムーズにできない可能性があります。また現状からかけ離れた目標では、成功でも失敗でもその結果になった要因が見えづらく、確実性のある施策なのか判断できません。段階的に成果をあげることが重要なので、目標や行動計画は少しずつレベルアップするようにしましょう。

定期的に振り返りを行う

PDCAサイクルでは、必ずDo(実行)段階の期限を決めて、定期的に評価をしながらステップを進めないと循環が生まれません。明確なスケジュールを設けて振り返りをしつつ、PDCAサイクルをどんどん回していくことで効果につながりやすくなります。

振り返りを行うには、周りからのフィードバックを受けることも効果的です。フィードバックについては、以下で詳しくご説明しています。

PDCAサイクルに代わるフレームワーク「OODAループ」と「PDRサイクル」

PDCAよりスピード感があるフレームワークとして注目されているのが「OODAループ」と「PDRサイクル」です。それぞれの特徴を説明しましょう。

OODAループとは

OODAループは、PDCAサイクルと同様に4つの工程を回すフレームワークです。元々は米軍の航空戦術として提唱された手法で、Observe(観察)・Orient(状況判断)・Decide(意思決定)・Act(実行)という4つのステップで構成されています。PDCAの「計画」にあたるステップがなく、状況を見て素早く行動するのがポイントです。

Observe(観察)

市場や顧客、競合などを観察し、客観的な情報を収集する

Orient(状況判断)

情報を分析して状況を判断し、どのように動くか方向性を考える

Decide(意思決定)

具体的な行動を決定する

Act(実行)

決定した内容を実行し、その結果を観察する

PDRサイクルとは

PDRサイクルとは、Prep(準備)・ Do(実行)・Review(評価)の3ステップを繰り返す手法です。OODAループと同様「計画」のステップがなく、準備をしてすぐに行動するのがポイントです。

Prep(準備)

目標や目的を設定し、具体的なアクションプランを決める

Do(実行)

アクションプランを実行する

Review(評価)

実行の結果を分析し、改善点を次のPrep(準備)に反映させる

PDCA・OODA・PDRの違い

PDCAサイクルとOODAループ、PDRサイクルの違いは以下のとおりです。

PDCAサイクル

最初のPlan(計画)がベースとなるのが特徴です。各サイクルを継続的に繰り返すことで、現状のブラッシュアップをし続けることができます。

OODAループ

計画や分析に時間をかけず、素早くAct(実行)に移るのが特徴です。激しく変化する状況や先の見えない状況で意思決定をするときに有効であるといえます。

PDRサイクル

計画段階がなく、Do(実行)を重視するのが特徴です。サイクルを高速で回すことができるため、変化に対して柔軟に対応することができます。

OODAループのメリット・デメリット

PDCAサイクルの代わりとして注目されているOODAループですが、メリットだけでなくデメリットもあります。それぞれを理解したうえで取り組むことが重要です。

OODAループのメリット

OODAループの主なメリットは、以下の4点です。

- スピーディに施策を実行できる

- 環境の変化に対して臨機応変に対応できる

- 個人や少人数のチームで取り組みやすい

- 個人の裁量が大きいため、主体性が向上する

OODAループは、状況を観察したら素早く行動に移るのが特徴です。刻一刻と変化する市場や顧客ニーズなどに対しても、柔軟に対応することができるでしょう。また上司などの計画立案を待たずに行動することができるため、現場担当者の裁量が大きくなります。メンバーの主体性も高まるでしょう。

OODAループのデメリット

一方、OODAループには以下のようなデメリットもあります。

- 個人やチームのスキルに左右される

- 中長期的な課題には向かない

OODAループでは現場担当者の裁量が大きいため、メンバーのスキルによってはうまく機能しない恐れも。経験の浅いメンバーにはベテランのメンバーがサポートするなどして、フォローする体制を整えましょう。また「目標に向かって計画を立てる」というステップがないため、業務改善や品質向上といった中長期的に取り組む課題には向いていません。

PDRサイクルのメリット・デメリット

スピード感が特徴のPDRサイクルは、変化の激しい今の時代に向いているフレームワークといえますが、デメリットもあるので注意が必要です。

PDRサイクルのメリット

PDRサイクルの主なメリットは、以下の4点です。

- 高速でサイクルを回すことができる

- 小まめに行動を起こしやすい

- 小さな変化に対応しやすい

- さまざまな業務で活用できる

PDRサイクルは、サイクルを高速で回すことができ、小さなアクションを起こしやすいのがメリット。試行錯誤や軌道修正をしやすく、小さな変化にも対応できます。短期的な課題解決に向いているといえるでしょう。またステップが少なく、念入りに計画を立てる必要もないため、さまざまな業務に取り入れやすいのもポイントです。

PDRサイクルのデメリット

PDRサイクルには、以下のようなデメリットもあります。

- Prep(準備)への評価が欠けると、有効な改善策を打ち出せない

- 目的があいまいだと効果が出ない

Review(評価)のステップで重要なのは「Prep(準備)は適切だったか?」という視点です。しかし、ついDo(実行)ばかり評価しがちになります。

例えば営業の現場で「受注数を上げる」という課題があったとしましょう。本来なら「ターゲットを見直す」「分かりやすい資料を作る」といった準備段階の改善策を考えます。しかし行動ばかりにとらわれていると「訪問件数を増やす」といった改善策になってしまいます。また目的を明確にすることも重要です。目的があいまいなままだと、行動も評価もあいまいになってしまい、効果は出ないでしょう。

人事業務でのPDCAサイクル

人事業務においても、PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を回すことが重要です。採用や育成など、結果が見えにくい領域こそ、継続的な振り返りと見直しが必要です。

従来の日本企業では、計画と実行に偏り、評価と改善が十分に行われていないケースが多く見られました。背景には「経験と勘」によるマネジメント文化や、定量的な分析に不慣れな体制があります。

しかし今は、働き方や人材の多様化が進み、変化への柔軟な対応が求められる時代です。人事データの活用によって、客観的な評価と効果的な改善が可能になり、人事業務の質や戦略性も大きく向上します。

人事におけるPDCAサイクルの実践は、組織の成長を支える基盤として、今後さらに重要性を増していくでしょう。

採用業務でのPDCAサイクル活用例

採用活動は、PDCAサイクルを回しやすい人事領域の1つです。継続的に実施され、成果の振り返りと改善がしやすいため、精度の高い採用へとつなげることが可能です。以下は、採用活動におけるPDCAサイクルの各フェーズで実践される代表的な取り組みです。

段階 | 内容 |

|---|---|

Plan(計画) |

|

Do(実行) |

|

Check(評価) |

|

Action(改善) |

|

採用活動は一度きりで終わらないからこそ、PDCAを回し続けることで、成果の再現性が高まり、組織に合った人材確保につながります。

人材育成・評価制度でのPDCAサイクル活用例

人材育成や評価制度の見直しにも、PDCAサイクルは有効です。一度制度を整えたら終わりではなく、現場の実態や組織の変化に応じて、継続的な調整が求められます。

段階 | 内容 |

|---|---|

Plan(計画) |

|

Do(実行) |

|

Check(評価) |

|

Action(改善) |

|

このサイクルを継続して回すことで、形だけの制度ではなく、現場で機能する育成・評価体制を構築することができます。

まとめ

PDCAサイクルは、実際の効果検証を繰り返しながら、現状からのブラッシュアップ方法や成果につながる施策を見つけ出せるフレームワークです。仕組み自体は非常にシンプルなので、日々の業務と並行して継続して進めやすく、さまざまな現場で取り入れやすいのも利点。サイクルごとに4つの工程があるので時間がかかる一面はあるものの、きちんとスケジュールを決めて回して改善を進めることで、着実な効果が見込めるでしょう。なお以下の研修では、PDCAサイクルの手法なども含めた講座を実施しています。PDCAサイクルの導入をご検討の際には、ぜひご活用ください。

リクルートマネジメントスクールの若手社員研修では、主体的に仕事に取り組むビジネスパーソンを育成するためのラインアップをご用意しています。コミュニケーション力や会計などの基本ビジネススキル、営業職向けのスキルアップコースなど若手社員の方の課題に合わせてご選択いただけます。

仕事の進め方(G+PDCA)と、そのベースとなる「仕事に対する取り組み姿勢」を学ぶ

新入社員のための段取り力研修

▼新入社員の方へお薦めの研修はこちら

【オンライン研修】【新入社員対象】仕事の進め方 ~仕事に対する心構えとG+PDCA~(段取り研修)【1日】

おすすめの

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)