- 公開日:2025/02/20

- 更新日:2025/04/02

私たちリクルートマネジメントソリューションズは、60年以上にわたり人々の内面(性格、志向、価値観など)を測定してきた技術を生かし、働く皆さんの意識・特性を多角的に捉えるチャレンジをしています。過去には関連調査として、『一般社員の会社・職場・仕事に関する意識調査』(第1回・第2回・第3回)、『働く人の本音調査2024』(第1回・第2回・第3回・第4回)を実施しました。

そして今回は、従業員規模が50名以上の会社に勤める25歳~59歳の正社員7405名に対し、『働く人のリーダーシップ調査2024』を実施しました。『働く人のリーダーシップ調査2024』の第1回レポートでは、リーダーシップタイプ(詳細は図表1と図表2を参照)について、主に以下5つのTOPICを紹介しています。

TOPIC1:理想の上司のリーダーシップタイプ

・理想の上司は、「調和型リーダー」が29.8%と最多

・年代が上がるにつれ、理性で判断するリーダーが求められる傾向

TOPIC2: 直属の上司のリーダーシップタイプ

回答者の直属の上司も、「調和型リーダー」が31.4%と最多

TOPIC3:上司のリーダーシップタイプによって部下からの信頼感に違い

周囲と協力し合う特徴がある上司に、信頼感を抱く部下が多い

TOPIC4:上司のリーダーシップタイプによって部下の昇進意欲に違い

・積極的な変革のなかで、心情をよりどころに判断する上司の姿が部下の昇進意欲に影響する可能性

TOPIC5:事業環境によってリーダーに任命される人のリーダーシップタイプは異なる

・事業環境が安定している組織は「調和型リーダー」、変動している組織は「民主型リーダー」や「共創型リーダー」が多い傾向

会社で上司にリーダーシップが求められる側面として、メンバーそして組織がより高い成果を出せるようマネジメントを行ったり、メンバーがより会社へ定着するようフォローを行ったりするような場面が考えられます。特に近年では、人材不足や転職市場の活況などにより人材が流動的になり、従業員の定着が企業内の人事課題となることも多くあります。ここでいう流動的とは採用だけに限らず、企業内での流動、多くの場合は異動・配置のことも指します。メンバーが定着できるよう上司からフォローやマネジメントを行ったり、異動・配置も含めて組織と従業員や上司とメンバー、メンバー同士など、最適なマッチングにより少しでも成果を高めたり、離職を減らしていったりすることの重要性が高まっています。それでは、メンバーの定着と上司のリーダーシップにはどのような関係性があるのでしょうか。今回の第2回レポートでは、調査結果をもとに社員が今の会社で勤め続けたいと思う度合いを表す「勤続意向」と、上司のリーダーシップタイプの関係についてお伝えします。

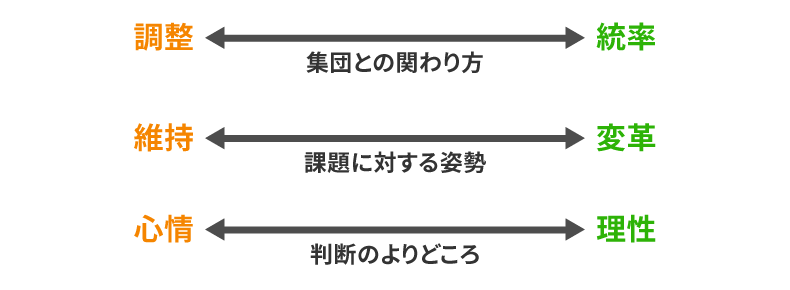

<図表1>リーダーシップタイプの指標

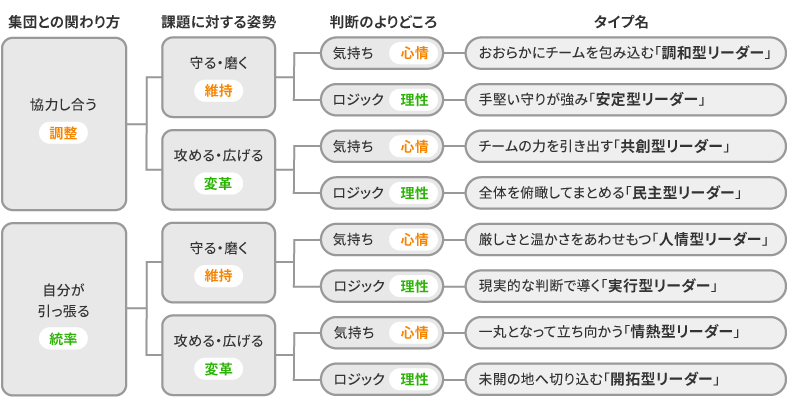

<図表2>リーダーシップタイプの簡易版診断

- 目次

- 勤続意向と上司のリーダーシップタイプの関係性は?

- 20代のメンバーが最も今の会社で働き続けたいと感じるのは、上司が「共創型リーダー」または「開拓型リーダー」の場合

- リーダーシップは上司とメンバー間で補完し合うもの

- メンバーが上司に求めるリーダーシップタイプとは異なるリーダーシップタイプが、メンバーの高い定着に繋がる可能性もある

勤続意向と上司のリーダーシップタイプの関係性は?

前回レポートでは、上司のリーダーシップタイプによって部下の昇進意欲に違いのあることが分かりました。それでは、今回レポートの着目ポイントとなる「勤続意向」は、上司のリーダーシップタイプによって異なるのでしょうか?まずは、上司のリーダーシップタイプ別に、勤続意向を表す「今の会社で働き続けたいと思う」の平均値(5点満点)の違いを見ていきましょう。

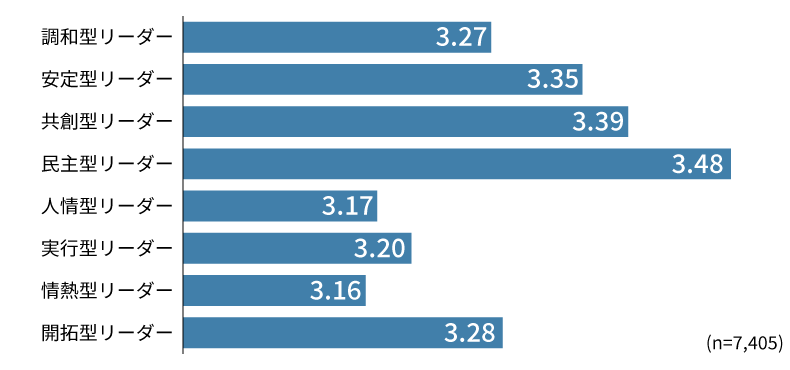

<図表3>上司のタイプ別 (回答者の)勤続意向の平均値

今の会社で働き続けたいと思う(1~5点)

最も勤続意向が高かったのは、「民主型リーダー(調整×変革×理性)」の上司のもとに所属するメンバーで、平均値が3.48点でした。さらに、前回レポートの結果より、「部下からの信頼感が最も高い上司」がこの民主型リーダーということも分かっています。

次点は「共創型リーダー(調整×変革×心情)」で、平均値が3.39点でした。前回レポートでも、「共創型リーダー(調整×変革×心情)」を上司に持つ部下は昇進意欲が最も高く、同様のリーダーシップタイプの重要性が分かります。

「民主型リーダー(調整×変革×理性)」と「共創型リーダー(調整×変革×心情)」では、集団との関わり方が「調整」、課題に対する姿勢が「変革」で共通しています。上司とメンバーが共に調整を行い、積極的に変革を行おうとする組織では、メンバーが組織全体で協力しながら変革を推し進めることにやりがいを感じやすく、今の会社で働き続けようと考えるのかもしれません。

20代のメンバーが最も今の会社で働き続けたいと感じるのは、上司が「共創型リーダー」または「開拓型リーダー」の場合

前回レポートでは、年代が上がるにつれて「安定型リーダー(調整×維持×理性)」、「民主型リーダー(調整×変革×理性)」などを理想的とする人の割合が上がっていることが分かりました。今回は年代別に勤続意向の傾向を見ていきます。

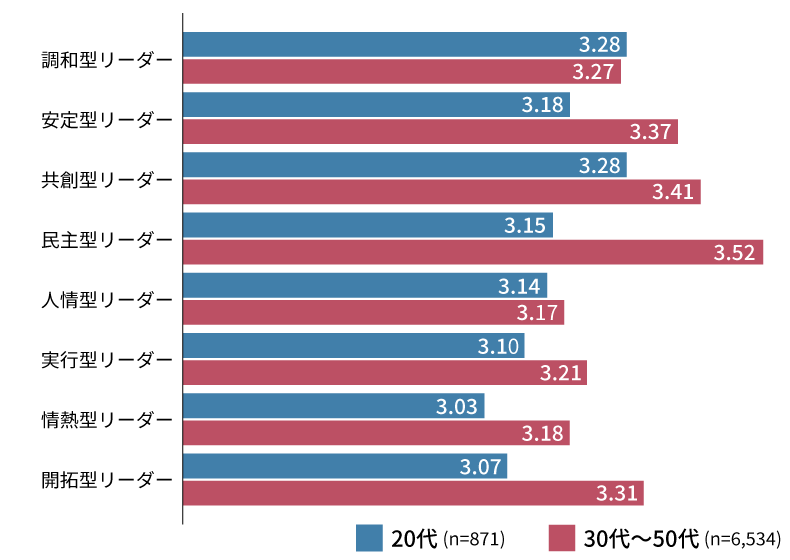

図表3より、全体で見ると「民主型リーダー(調整×変革×理性)」を上司に持つ部下は、最も勤続意向が高い傾向にあるようですが、年代によって社員の定着度合いの高い傾向にある上司のリーダーシップタイプが異なる可能性もあります。そこで、年代別かつ上司のリーダーシップタイプ別に回答者の勤続意向の平均値を見たところ、30代以降では近い傾向にあるものの、特に20代では30代以降と比べて異なる傾向にあることがわかりました。そのため図表4では、20代と30代以降で年代を分け、上司のリーダーシップタイプ別に回答者の勤続意向の平均値を比較しています。

<図表4>年代×上司のタイプ別 (回答者の)勤続意向の平均値

今の会社で働き続けたいと思う(1~5点)

図表3の年代全体でメンバーの勤続意向の平均値が最も高かったのは、上司が「民主型リーダー(調整×変革×理性)」の場合ですが、図表4を踏まえると、これは特に30代以降で見られる傾向のようです。20代では、上司が「調和型リーダー(調整×維持×心情)」「共創型リーダー(調整×変革×心情)」の場合に、メンバーの勤続意向がより高くなる傾向にあります。「調和型リーダー(調整×維持×心情)」「共創型リーダー(調整×変革×心情)」は集団との関わり方が「調整」、判断のよりどころが「心情」で共通しています。20代ほど感情に寄り添ったフォローやマネジメントを上司に求め、30代以降になるほど合理的な判断姿勢を上司に求める傾向にあるようです。特に20代は、30代以降と比べて合理的な判断軸を持つだけの職務経験が少なく、自らの思いをもとに職務を遂行したりキャリアを確立したりしていく時期でもあります。そのような時期だからこそ、20代のメンバーは心情に寄り添ったフォローやマネジメントを上司から受けることにより、今の会社で安心して働き続けようと思えるのかもしれません。

このように、メンバーの年代によっても、生かせる上司のリーダーシップタイプは異なる可能性があります。人事として社員の異動・配置を考える際、メンバーの年代構成を考えて管理職を配置したり、上司のリーダーシップタイプとの相性を加味したうえで、年代別でメンバーの異動・配置先を検討したりする工夫も必要です。

年代別でのより詳細な集計に関心のある方は、「働く人のリーダーシップ調査2024 第2回のオープンデータ希望」と明記のうえ、「お問い合わせ」よりお問い合わせください。【3月21日までの期間限定】~受付は終了いたしました~

リーダーシップは上司とメンバー間で補完し合うもの

次に、メンバーと上司のリーダーシップタイプの組み合わせで、メンバーの勤続意向の傾向を見ていきます。

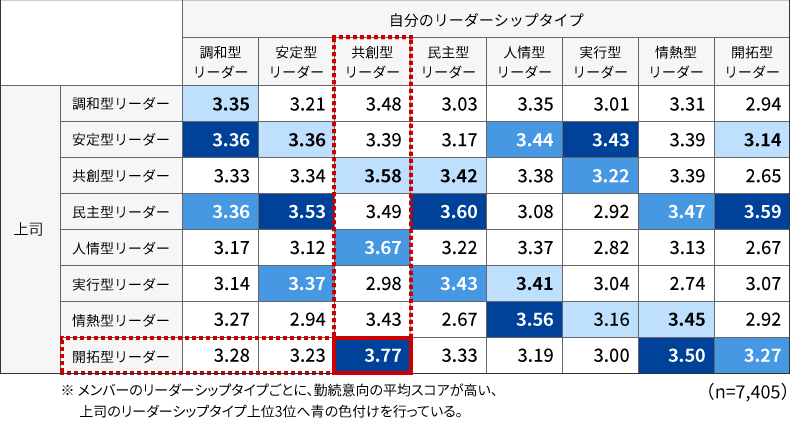

<図表5>上司のタイプとメンバーのタイプ別 (回答者の)勤続意向の平均値

今の会社で働き続けたいと思う(1~5点)

図表5より、勤続意向の平均値が最も高いのは、メンバーが「共創型リーダー(調整×変革×心情)」、上司が「開拓型リーダー(統率×変革×理性)」の場合で、平均値は3.77点でした。メンバーと上司で課題に対する姿勢が「変革」で共通しており、上司が合理的に考えながらメンバーを統率し、メンバーが必要な調整を行いながら上司に寄り添おうとする場合、組織として変革が円滑に進み、メンバーはやりがいを感じて今の会社、環境で頑張ろうと思えるのかもしれません。

リーダーシップは必ずしも上司だけに求められるものではなく、メンバーにも求められるものです。そして、メンバーが発揮するリーダーシップは、裏返せばフォロワーシップでもあります。今回の結果は、メンバーと上司の間で、お互いに異なるタイプのリーダーシップ(またはフォロワーシップ)を補完し合おうとすることによって、メンバー自身が今の会社、環境で頑張り続けようと思える可能性としても捉えられます。これを機に、メンバーと上司の間でそれぞれの持つリーダーシップ(またはフォロワーシップ)のタイプを認めつつも、足りない部分を補い合うことにより、メンバーは上司との関係、上司はメンバーとの関係のなかで、自らのリーダーシップの発揮の仕方に向き合ってみてはいかがでしょうか。

メンバーが上司に求めるリーダーシップタイプとは異なるリーダーシップタイプが、メンバーの高い定着に繋がる可能性もある

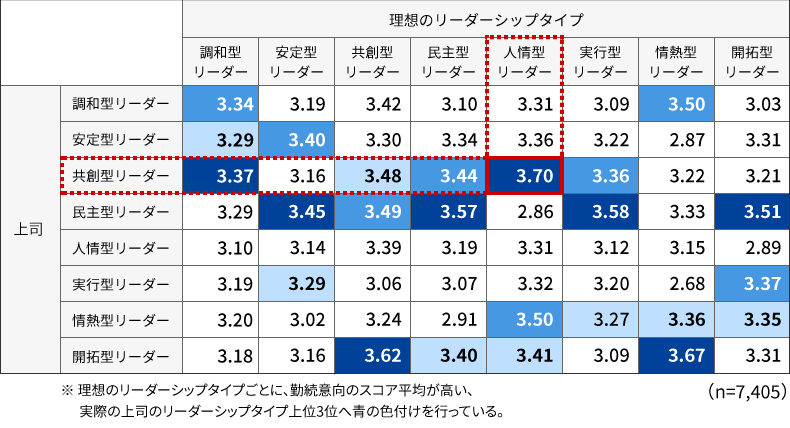

次に、メンバーが理想とする上司のリーダーシップタイプと直属の上司のリーダーシップタイプの組み合わせによる、勤続意向の平均値を見ていきます。

<図表6>理想とする上司のタイプと直属の上司のタイプ別 (回答者の)勤続意向の平均値

今の会社で働き続けたいと思う(1~5点)

図表6より、勤続意向の平均値が最も高いのは、理想とする上司のリーダーシップタイプが「人情型リーダー(統率×維持×心情)」、直属の上司のリーダーシップタイプが「共創型リーダー(調整×変革×心情)」の場合で、平均値は3.70点でした。「人情型リーダー(統率×維持×心情)」と「共創型リーダー(調整×変革×心情)」では、判断のよりどころが「心情」で一致しています。一方で、集団との関わり方と課題に対する姿勢が異なります。具体的には、「周囲を統率しながら現状を維持しようとしてくれる上司を理想と考えるメンバー」と、「周囲と協力しながら変革にチャレンジする姿勢を持っている上司」が組み合わさると、メンバーは現在の会社で働き続けたいと感じる傾向があるようです。メンバーが一歩踏み出せない状況であっても、上司がメンバーにチャレンジを促すようにフォローすることで、メンバーも今の会社でもっと頑張ろうと思えるのかもしれません。実際に、人事担当のお客様よりお話を伺うなかで、新しい仕事や難しい仕事にチャレンジする際に腰が重い社員に対して、どのようにフォローしたらよいかのご相談を頂くことがあります。上司からの支援として、仕事でチャレンジすることの意味づけや期待をメンバーへ伝えることにより、腹落ち感を持ってチャレンジの求められる仕事へ取り組み、以前よりも前向きに働けるようになった社員もいるようです。

このように、自分の元々の理想とは違ったリーダーシップタイプの上司からの関わりにより、仕事内容に腹落ち感を持って仕事に取り組めるようになるきっかけを得たり、本人にとって思いがけない成果創出に繋がったりし、メンバーが今の会社、職場で働き続けたいと思えるケースもあるようです。メンバーにとって理想のリーダーシップタイプと、上司のリーダーシップタイプは必ずしも一致していなくともよいことが分かります。メンバーのみなさんには、自分の理想とは異なる上司からであっても、何か仕事やキャリア面での気づきやモチベーションを得られるきっかけはないか、考えてみて頂ければ幸いです。

また、理想の上司と直属の上司のリーダーシップタイプが異なったとしても、上司は、自身のリーダーシップを発揮することで、メンバーに新しい気づきを得たり成果を上げたりする機会を提供できるかもしれません。上司のみなさんには、自らのリーダーシップタイプを生かして、メンバーに今の会社や環境で頑張りたいと思えるきっかけを与えられる場面はないか、考えてみて頂ければ幸いです。

<調査概要>

執筆者

技術開発統括部

研究本部

HR Analytics & Technology Lab

アナリスト

小澤 一平

東京大学大学院経済学研究科修了後、コンサルティング会社を経て2021年に入社。現在は、新卒・中途オンボーディング領域およびマネジメント変革領域をはじめとし、HRアナリティクスを活用した顧客向けサービスにおける研究開発、人事課題の社外発信に向けたインサイト抽出やレポーティング等に従事。その他、企業における退職者の分析、健康経営推進、人事異動等のテーマで、前職から現職に至るまで研究開発プロジェクトに従事。

おすすめコラム

Column

関連するお役立ち資料

Download

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての