連載・コラム

「サーベイ疲れ」を防ぐ! 効果的な従業員サーベイの活用法 第1回

従業員サーベイの未来は? 最新トレンドと活用法

- 公開日:2025/02/03

- 更新日:2025/02/03

経営層や人事が組織の状況を把握したり、課題改善のヒントを得たりするために実施する従業員向けサーベイ。各社、目的に応じてサーベイを実施していますが、サーベイの種類や回数の多さに従業員が負担を感じることもあるようです。最近では、「サーベイ疲れ」という言葉も聞かれるようになりました。

今回の連載では、「サーベイ疲れ」を防ぐ、効果的なサーベイ実施・活用方法を3回にわたってお伝えします。第1回では「従業員向けサーベイの最新トレンド」、第2回では「サーベイ選びと実施のコツ」、第3回では「サーベイの活用方法・事例」をご紹介します。サーベイ活用に悩まれている方の参考になれば幸いです。

- 「サーベイ疲れ」を防ぐ! 効果的な従業員サーベイの活用法 第3回

- サーベイの活用方法・事例

- 「サーベイ疲れ」を防ぐ! 効果的な従業員サーベイの活用法 第2回

- サーベイ選びと実施のコツ

- 「サーベイ疲れ」を防ぐ! 効果的な従業員サーベイの活用法 第1回

- 従業員サーベイの未来は? 最新トレンドと活用法

目的に応じて選ばれる多種多様なサーベイ

人事領域におけるサーベイは主に「従業員が自社にどのような思いや感情を抱いているかを可視化・把握する手段としての調査」という意味合いで使われています。企業で実施されるサーベイは多種多様であり、サーベイの実施理由も、人的資本開示への対応から離職防止、ストレスチェックなど多岐にわたります。

テーマ別に見ると、

などを測るサーベイがあり、用途に応じて適切なサーベイが選択されます。

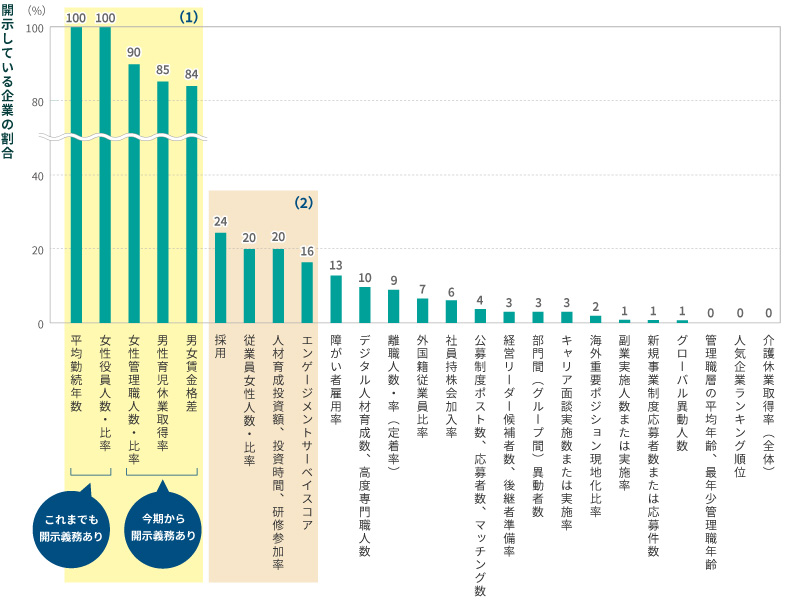

最近では、人的資本経営におけるスコア開示を目的にサーベイを実施するケースも増えています。人的資本開示における企業の指標別の開示状況を見ると「エンゲージメントサーベイスコア」の開示率は16%ですが、今後、開示率は伸びることが予想されます(図表1)。

<図表1>人的資本経営における各指標の開示状況(指標別開示率)

出典:有価証券報告書の開示率・開示指標の調査結果(弊社コラム―各社の開示情報や傾向から「個と組織を生かす」人的資本経営を考える―)

また、大手企業を中心に、人事データ活用に取り組む企業の割合も増えています。弊社が2023年に一般企業の本社・部門人事を対象として実施した「人事データ活用に関する実態調査」では、「1.現在(データとして)把握しているもの」「2.今後重視したいもの」のどちらも、「従業員エンゲージメント・従業員満足度・コミットメント」が最も高い選択率でした(1.本社人事68.3%、部門人事60.2%、2.同44.9%、34.7%)。データ活用の文脈でも従業員エンゲージメントや満足度を把握するサーベイへの関心がより高まっているといえるでしょう。

エンゲージメントについてさらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

◆【コラム】人事になったら知っておきたい10のこと 〜人事トレンド編〜 第3回

「エンゲージメントを高めることがなぜ必要なのですか?」

センサスサーベイとパルスサーベイの違い

さらに、サーベイは手法や頻度によっても種別できます。手法別に見ると、組織・会社の日頃の状態や、組織・会社に対する従業員の思いを把握する「組織向けのサーベイ」と、主にマネジャーのパフォーマンスに関してマネジャー本人とその直属のメンバーが回答する「360度評価(多面評価)」などがあります。

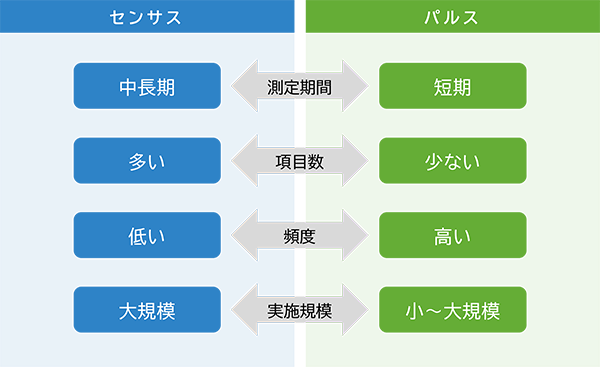

頻度の違いで見ると、「センサスサーベイ」と「パルスサーベイ」に分類することができます(図表2)。「センサスサーベイ」は全従業員を対象に、大規模かつ一定の期間を空けて中長期的な組織の状態を測るサーベイです。それに対して、「パルスサーベイ」は全従業員もしくは特定の組織を対象に、小規模かつ高頻度に組織や個人の状態を測るものです。

これまでサーベイといえば「センサスサーベイ」が一般的でしたが、高頻度で組織や個人のコンディションを把握し、タイムリーに介入することで、離職防止や従業員のリテンションが図りやすくなるとして、近年「パルスサーベイ」を導入する企業が増えています。また、中長期的な組織状態は年1回の「センサスサーベイ」で把握し、タイムリーな状況把握や改善には「パルスサーベイ」を使用するなど、サーベイの併用も増えています。昔に比べてサーベイの多様化が進み、目的に応じてより適切なサーベイが選択・実施されるようになってきているといえます。

<図表2>センサスサーベイとパルスサーベイの違い

“サーベイ疲れ”とは?

このように、サーベイの多様化が進むなかで、経営層や人事としては適切なタイミングでさまざまなテーマに沿った組織の状態を把握できる一方で、従業員からは必ずしもサーベイの実施が理解・歓迎されないという現実もあります。

実際に、会社をより良くするために実施されるサーベイであっても、従業員からはサーベイが乱立しているように見えたり、度重なる回答やフィードバックが負荷になったりするケースもあります。最近では、従業員が回答する意欲やモチベーションを失ってしまう「サーベイ疲れ」という言葉も聞かれるようになりました。

「サーベイ疲れ」の主な要因としては、以下に挙げられるようなものがあります。

1.過剰なサーベイの依頼

さまざまなテーマで情報を収集したいがために、従業員に数多のサーベイを頻繁に依頼することがあります。日々の業務をこなしながら、空いた時間で回答するにも数や頻度が多いと、その分現場には負担になります。特に質問数が多かったり、自由記述式の設問、回答に思考することが求められる設問があったりすると、回答に要する時間や負担感が増大し、現場のストレスも溜まりやすくなります。また、ここに回答や還元システムの使いづらさが合わさることでさらなる負荷の増大につながります。

2.サーベイや運用の質の低さ

項目内容が抽象的である、同じような内容の項目が重複している、聞かれている対象が不明瞭といったサーベイそのものの質の低さも回答者の負担になります。現場の状況とあまりに乖離している、聞かれている内容に一貫性を感じないといった回答する意味を感じない設問が多く含まれる場合も同様です。

また、サーベイを実施する目的や背景の伝達が十分でない、回答者の情報や回答内容が適切に管理されないといった場合も、回答者は不安を感じ、本心で回答することを躊躇してしまいます。

3.フィードバックのなさや改善の見られなさ

調査結果が公表されない、回答した結果が具体的な改善策や変化に結びついていないと回答者が感じる状態が続いてしまうと、回答する意味を感じず、サーベイへの意欲が下がることも考えられます。

また、サーベイ結果は公表するものの、一部の管理職しか閲覧できない、都合の悪い部分を隠して公表されるといったことがあると、回答を公表しない場合よりも不信感につながることもあります。

上記3つに挙げられるような状態を回避し、従業員にもサーベイが受け入れられやすい状況をつくるには、「(1)実施・活用方針の明確化と浸透」と「(2)質の高いサーベイの実施と運用」がポイントです。

従業員にサーベイを受け入れてもらうためのポイント

ポイント(1)実施・活用方針の明確化と浸透

回答者の立場では、「なぜこのサーベイを実施するのか」「結果をどのように活用するのか」といった点が気になることでしょう。そこで、実施目的や活用方法を言語化し、社内イントラネットで発信したり、管理職を通じて従業員に伝達したりしてみましょう。ただ伝えるだけでなく、日常の業務に追われながらのサーベイ回答は「業務が増えた」と捉えられる可能性もあるため、できる限り意図を理解してもらえるように働きかけることが大切です。

ポイント(2)質の高いサーベイの実施と運用

サーベイの項目はセンシティブなもので、言葉の使い方や聞き方の微妙な違いが回答結果に大きな影響を与えることもあります。意図した回答が得られるように、綿密な設計と検証を繰り返す必要があります。サーベイの品質を内製で担保するには限界もあるため、信頼性や妥当性の検証を経て、一定の品質が担保されている、外部サービスを使うのも有効です(弊社のアセスメント・サーベイに関しては、こちらをご覧ください)。

また、心理的安全性を担保して、回答者が本心で回答できるようにしたり、過度な負担にならないように必要なサーベイのみを実施したりするなど、運用面での質の向上も重要です。どうしてもサーベイの種類や回数が多くなってしまう場合は、上述のとおりに意義・意図をしっかり伝達することで、回答の意味を感じて対応してもらいやすくなるでしょう。

まとめ

サーベイを使った現状把握や課題解決は、組織がより高いパフォーマンスを発揮したり、企業が貴重な人材を活用して成果を上げたりするために有効な手段の1つです。一方で、使い方次第では、従業員の負担感を増やしたり、不信感を招いたりする、脆さも併せ持っています。念入りに準備を行い、適切な実施と活用を行うことで、「サーベイ疲れ」を防いで「やる価値のある施策」へとつなげていくことができるでしょう。

第2回では具体的にサーベイを選び、実施する際のコツをお伝えします。

執筆者

サービス統括部

HRMサービス推進部

ソリューションセールスグループ

マネジャー

相木 正輝

大手小売サービス、広告代理店勤務を経て、2012年、リクルートマネジメントソリューションズ入社。コンサルタントとして約7年間、企業の組織開発や人事制度設計業務に従事。その後、プロジェクトマネジャーとして組織診断サービスの開発・リリースを経て、現在はセールス機能のマネジャーとしてHRM領域サービスの販売促進や拡販に携わっている。

- 「サーベイ疲れ」を防ぐ! 効果的な従業員サーベイの活用法 第3回

- サーベイの活用方法・事例

- 「サーベイ疲れ」を防ぐ! 効果的な従業員サーベイの活用法 第2回

- サーベイ選びと実施のコツ

- 「サーベイ疲れ」を防ぐ! 効果的な従業員サーベイの活用法 第1回

- 従業員サーベイの未来は? 最新トレンドと活用法

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての