連載・コラム

「サーベイ疲れ」を防ぐ! 効果的な従業員サーベイの活用法 第3回

サーベイの活用方法・事例

- 公開日:2025/03/03

- 更新日:2025/03/03

経営層や人事が組織の状況を把握したり、課題改善のヒントを得たりするために実施する従業員向けサーベイ。第1回では従業員向けサーベイのトレンドや従業員が「サーベイ疲れ」を感じる背景について、第2回ではサーベイの目的の置き方や選定時のポイントについて解説をしました。第3回は「サーベイの活用方法・事例」をテーマに、仮説の立て方や活用サイクルの回し方について解説します。

- 「サーベイ疲れ」を防ぐ! 効果的な従業員サーベイの活用法 第3回

- サーベイの活用方法・事例

- 「サーベイ疲れ」を防ぐ! 効果的な従業員サーベイの活用法 第2回

- サーベイ選びと実施のコツ

- 「サーベイ疲れ」を防ぐ! 効果的な従業員サーベイの活用法 第1回

- 従業員サーベイの未来は? 最新トレンドと活用法

「仮説設定」から始まるサーベイ活用のサイクル

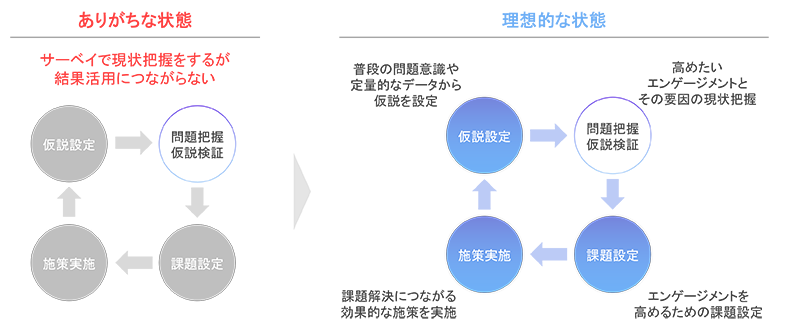

サーベイは「実施して結果を見て終わり」ではなく、サーベイ結果から課題を特定して打ち手を検討し、実践していくことで効果を実感できます。何もないところから課題を特定するのは難しいため、まずはサーベイ実施に先立って「仮説設定」から始めてみましょう。

仮説設定とは、「日頃なんとなく感じている会社や組織への問題意識を可視化すること」です。一般的なサーベイのフレームを見ると、仕事/職場/マネジメント/会社や仕組みといった要素で組み立てられていることが多いため、その要素に照らして「自分たちの組織や会社はどうか?」と想像して、問題意識を整理していきます。

例えば、弊社のエンゲージメントサーベイでは、“仕事”に関する要素は、「一人ひとりが仕事や自分の特徴を理解して仕事場面で生かせているか」という観点、“職場”に関する要素は、「メンバー同士の関係性が良く、業務のPDS(Plan-Do-See)がきちんと回っているか」という観点で見ています。仮説設定の際には、「メンバー間の仲は良いが、業務のPDSがきちんと回っているとはいえないな……」という具合に、それぞれの要素について考えていきましょう。

そうして浮かび上がってきた仮説に対して、サーベイ結果をもって検証し、課題設定や打ち手の検討・実践につなげると、理想的なサイクル(図表1)を回すことができます。

<図表1>サーベイ活用の理想的なサイクル

サーベイ実施前に仮説設定をしておくことで、実施後の動きや改善のための活動も設計しやすくなります。例えば、経営層と仮説について話し合い、「結果が仮説どおりであれば、このような手を打ちましょう」と目線を合わせておくこともでき、実施後に結果を見てから慌てて準備するよりも、予算や体制面での合意・準備がしやすくなります。

もちろん、必ず仮説を立てないとうまくいかないというわけではありません。「なんとなく従業員の元気がなさそうだ」といった漠然とした問題意識をもってサーベイを実施した場合でも、その「なんとなく」が項目ごとの得点・結果として、さまざまな箇所に表れているはずです。「自社の状態を定量的に可視化すると、何が見えてくるのだろうか」という関心や好奇心を持って、サーベイを見てみることをお薦めします。

仮説検証・課題設定・施策実施の流れ

サーベイを実施した後の、仮説検証、課題設定、施策(打ち手)の検討・実施も重要です。仮説検証によって、定量的な根拠に基づいて課題や打ち手を明確にすることが可能となり、関係者との合意もスムーズに進めることができます。

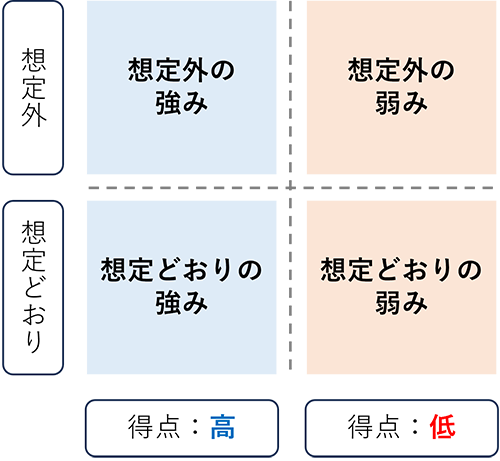

「想定どおりだったこと」「想定外だったこと」の区分けを行い、そこに組織の実態を表すサーベイ結果の得点(高・低)を加えることで、組織の状態を立体的に捉えることができます(図表2)。例えば、フレーム右側の「想定どおりの弱み」「想定外の弱み」に着目しながら、実感値とも照らして、課題として取り組むものを検討する、といったイメージです。

<図表2>課題整理のフレーム例

施策(打ち手)の検討・実施では、「部署や職場が取り組むもの」と「会社や人事が取り組むもの」に分けて考えるとよいでしょう。前者は「業務プロセスの改善」や「コミュニケーションの改善」、後者は「HRM(仕組み)やHRD(人材開発)に関する改善」や「経営層の行動変革」などが該当します。ただし、後者についても、あくまで各部署や職場が利益・価値を生み出すために必要な施策になっているかという観点でチェックすることが大切です。

施策を実施した後は、その結果について、再びサーベイを使ってモニタリングや振り返りを行い、新たな仮説設定につなげましょう。

サーベイの活用サイクルを回した企業の事例

最後に、仮説設定を起点にサーベイを活用した企業の事例をご紹介します。

【活用事例】サーベイを使って部門間のコミュニケーション課題を明確化

<背景>

メーカーA社では、これまでも何度かエンゲージメント向上に向けてサーベイを実施してきたものの、結果を経営層に報告して終わりになっていた。サーベイに回答しても一向に変化の起きない会社に対する従業員の不満を人事が見聞きすることもあった。新たな年度になり、中期経営計画も新しくなるなかで、あらためて組織の現状を把握し課題を明らかにする取り組みを行った。

<仮説立てと見えてきた課題>

まず人事を通じて、各部門(この会社の場合、企画・開発→製造→営業といったバリューチェーンが部門になっている)で問題意識のある事項を部門長に出してもらい、その問題意識について、サーベイ結果を使って検証することにした。出てきた結果は概ね仮説どおりのものであったが、これまで「なんとなく」感じていたものが数値として表れることで、部門長たちの認識も変わっていった。

<具体的な取り組み・成果>

社長も交えて、主に顧客に価値を届けるうえでの部門間のコミュニケーション課題について、部門のトップたる当事者同士が話し合うワークショップを2回にわたって実施し、具体的なアクションについて目線合わせ・合意をするまでに至った。

ポイントは、前述したように仮説設定をしてからサーベイ結果を用いて検証したことと、「なんとなく」抱いていた問題意識が定量的に可視化されて手を打ちやすくなったことです。サーベイを実施せずに同様の取り組みを行ったとしても、個人の感想交換のような空中戦になってしまい、具体性を欠いたまま終わっていたのではないかと想像されます。

また、今回の事例では各部門の部門長を中心にした取り組みが行われていましたが、マネジャーの場合も、組織長として日頃の問題意識をもとに仮説設定して、サーベイで検証し、施策を検討・実施するという流れは変わりません。さらに、マネジャーが独りではなく、職場のメンバーをうまく巻き込んでサイクルを回せると、職場に対するエンゲージメントや組織としての成果も向上しやすくなるでしょう。

サーベイ活用についてより詳しく知りたい方は、こちらも併せてご覧ください。

おわりに

3回にわたり、サーベイのトレンドや選定時のコツ、実際の活用事例など、サーベイを実施・活用するためのポイントをご紹介してきました。ここでご紹介したことが、皆さまのサーベイ選定や活用の一助になれば幸いです。

執筆者

サービス統括部

HRMサービス推進部

ソリューションセールスグループ

マネジャー

相木 正輝

大手小売サービス、広告代理店勤務を経て、2012年、リクルートマネジメントソリューションズ入社。コンサルタントとして約7年間、企業の組織開発や人事制度設計業務に従事。その後、プロジェクトマネジャーとして組織診断サービスの開発・リリースを経て、現在はセールス機能のマネジャーとしてHRM領域サービスの販売促進や拡販に携わっている。

- 「サーベイ疲れ」を防ぐ! 効果的な従業員サーベイの活用法 第3回

- サーベイの活用方法・事例

- 「サーベイ疲れ」を防ぐ! 効果的な従業員サーベイの活用法 第2回

- サーベイ選びと実施のコツ

- 「サーベイ疲れ」を防ぐ! 効果的な従業員サーベイの活用法 第1回

- 従業員サーベイの未来は? 最新トレンドと活用法

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての