課題解決のポイント

職場での実践と全社的な取り組みの両輪で浸透が促進される

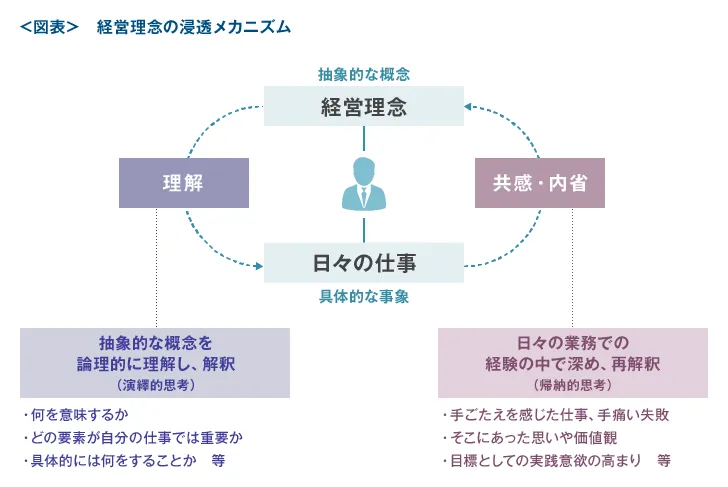

経営理念を浸透させる取り組みというと、カードを配りポスターを貼っただけの"お飾り"になっていたり、なんとか浸透させようと上から下ろしても"笛吹けども踊らず"の状況であったりと、なかなかうまくいかないことが多いようです。一方で、社員をうまく巻き込み、経営理念を職場活性化の手段としてうまく活用している例もあります。この違いは、当事者意識の強弱と、それを左右する「日々の仕事からの再解釈」にあります。

経営理念という抽象的な概念を、まずは演繹的に理解・解釈して、具体的な行動として日々の仕事で実行していきます。そして、その行動結果から帰納的に再解釈していくのです。こうしたサイクルをどのように回していくかが、施策・活動を考える際のポイントとなります。

では、具体的にどのようなことに取り組んでいけばよいのでしょうか。「職場での実践」が大事であることは大前提ですが、それに加えて、実践を促進する「全社的な取り組み」が必要となります。以下、いくつか代表的な取り組みをご紹介します。

職場での実践

- マネジメントへの組み込み

- 職場の活動や業務の意味づけ

- 周囲からのフィードバック

全社的な取り組み

- 経営層のコミットメント

(語る・行動で示す/方針・戦略への反映) - インナー・コミュニケーション

(ストーリーの発掘・発信・共有/承認と賞賛の仕組み) - 継続性・一貫性を担保する仕組み

(採用・昇進昇格・人材開発/モニタリング)

施策事例

事例1精密・光学機器関連企業

グループ内自立に向けた社内の意識転換

- 背景

-

- 市場は縮小傾向にあったが、親会社が大手であることから、現場に危機感はなかった

- 従業員満足度調査でも従業員の満足度は高く、危機感を募らせる経営層の認識とはかけ離れていた

- 施策

-

- 有志の社員やお客様を巻き込み、経営理念の見直しを行った

- 各現場で「ありたい姿」とそこに向けた具体的なアクションを描き、重点目標として継続的なモニタリングを行う体制を構築した

- 育成体系を見直し、ビジョンとのつながりを強めた施策を展開した

- 経営の視界がそろい、HRM改革、各部方針の立案などがスピードアップした

- 「変革」がキーワードとして浸透し、自主的なプロジェクト活動やビッグクライアントへの大胆な提案が生まれ、顧客評価が上がった

- 若手の主体性・積極性が飛躍的に向上した職場や、次世代を担う管理職が活性化する職場が生まれてきた

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての