テーマ

組織(職場・社内)活性化

こんなお悩みは

ありませんか?

- 各社員が黙々と仕事をしていて、職場がタコツボ化してしまっている

- 中途入社者や若手、外国人社員が増え、「○○ギャップ」という言葉をよく聞くようになった

- 意識調査の結果では仕事・職場への満足度スコアが低く、組織に停滞感が漂っている

- 活躍してほしい人が、会社の将来性に疑問をもち、辞めてしまう

問題・背景

人も事業も変化・多様化するなかで、共通の軸が見えにくい

"Japan As Number One"と言われた1970~80年代。このフレーズを自著のタイトルにしたエズラ・ヴォーゲル氏は、終身雇用、年功序列、労使協調による格差の少ない賃金制度などを背景に、企業と一体化した「日本的働き方」が強さの源泉であると喝破しました。

一方で、ITの進化・ボーダレス化が進む現代は、VUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性)という言葉に代表されるように複雑性が圧倒的に高まっています。職場では、上司と部下の年齢逆転、外国人社員の増加、働き方の多様化など、従来の画一的なマネジメントが利かない状況が、もはや当たり前になってきました。

弊社が実施した「人材マネジメント実態調査2013」によると、将来の人員構成見通しについて、「従業員に占める外国人の比率が、現在より高まっている」「従業員に占める女性の比率が、現在より高まっている」「従業員に占める高齢者の比率が現在より高まっている」と回答した企業は70%を超えていました*。(*「よくあてはまる」「ややあてはまる」の選択率の合計)

今後、社会がより一層変化・多様化していくなかで、職場が活性化した状態を作り続けることは容易ではありません。現代の組織や職場が停滞してしまう要因は大きく3つ考えられます。

(1)視界の違い

組織内で、どのような状態を目指すのか、ありたい姿に対する認識がそろっていない。

(2)価値観の違い

組織内で、何を大事にするのか、判断のもととなる価値観が明確になっていない。

(3)思い込みの罠

組織内で、属性に対する一般的な固定概念からレッテルを貼ってしまい、相互理解が進まない。

つまり、共通の軸が見えにくくなっているのです。これらは自然に解消するものではなく、放置しておけば悪化していく一方なのです。

主な課題

経営理念を活用した組織変革

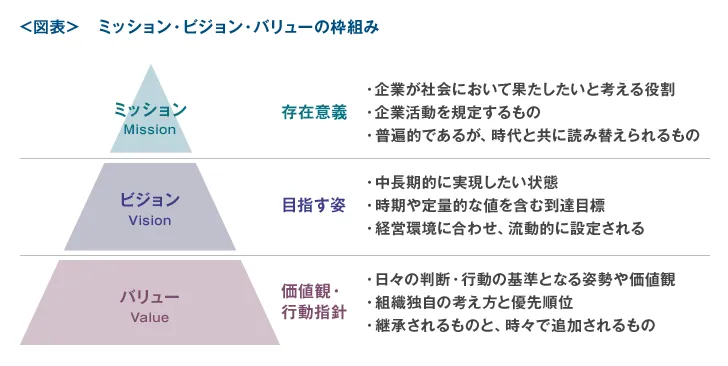

では、どのように職場を活性化していけばよいのでしょうか。絶対的な解があるわけではありませんが、有力な手段として考えられるのが、共通の軸としての「経営理念」を活用した組織変革です。経営理念は企業によって呼び名や内容がさまざまですが、ここではMission(存在意義)、Vision(目指す姿)、Value(価値観・行動指針)をまとめて経営理念と呼びます。組織変革に向けた主な課題としては、次の3点が挙げられます。

(1)概念と言語の明確化・共有

どのような価値観をもつ社員であっても、その組織にいる人であれば大切にするべき共通のことを、改めて言語化し共有します。

(2)現場マネジメントへの展開

全社員に共通の軸として示された経営理念は、「フェアウェイ」として有効であるものの、ともすれば抽象的になりがちです。そこで、さらに組織単位で使えるようにするため、マネジメントへの展開が欠かせません。

(3)組織風土の醸成

マネジメントを通じて、現場が経営理念を実践できるようになってきたら、今度は定着・継続するための仕掛けが必要です。その際、評価ルールや仕組みなどで担保しようとすることは決して間違いではありませんが、それだけではなかなか定着しません。組織風土として定着させるためには、象徴的・日常的な場面で経営理念を効果的に機能させる仕掛けを考えることが重要です。実際、理念経営を実践する企業では、一人ひとりが経営理念に沿った日常行動を繰り返すことで強固な組織風土を作り上げ、仕組みやルールを担保しているのです。

課題の解決ポイントや施策例については、課題一覧内の該当ページをご参照ください。

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての