テーマ

仕事の生産性向上・効率化

こんなお悩みは

ありませんか?

- 労働時間の適正化を掲げる経営と人員不足を訴える現場の板ばさみになっている

- 現場は非常に忙しそうで残業が絶えないが、その理由が不明確である

- 新しく注力する領域を絞ったにもかかわらず、メンバーは従来のやり方を変えられない

- 社員一人ひとりが仕事の質を高めてほしいが、量をこなすだけの仕事から脱却できない

- 現場は業務を漫然とこなすだけで、新たな価値を生み出しにくい

問題・背景

頭では分かっているのに、生産性が上がらないのはなぜか

国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集2013」の推計によれば、2010年には約1億2800万人だった日本の人口は、2030年には1億1600万人あまりに減少します。また、2010年には8000万人以上の生産年齢人口(15~64歳の人口)は、2030年に6700万人ほどになり、「生産年齢人口率」は63.8%(2010年)から58.1%(2030年)に下がると予想されています。つまり、全体の人口以上に、生産年齢人口が大幅に減っていくのです。

グローバル競争が激化(むしろボーダーレス化)している現在、人口減のなかで競争力を強めていくには高い生産性を確保することが必須といえます。しかし、グローバルに見た日本の労働生産性は厳しい状況にあります。日本生産性本部「日本の生産性の動向2015年版」では、日本の労働生産性はOECD加盟34カ国のなかでも下位に位置しており、主要先進7カ国のなかでは最も低い水準となっています。

そうしたなか、職場ではいったい何が起きているのでしょうか。生産性の向上は目新しいテーマではなく、「頭では分かっているが……」という類の課題です。いわゆる「Knowing-Doing Gap(知っていることとやっていることの間にあるギャップ)」の典型例といえるでしょう。ただし、現場ではさまざまな困難があり、なかなか生産性が上がらないという多くの声を耳にします。その背景として、下記のような原因を挙げることができます。

- 職場を構成するメンバーも業務も複雑化していて、一律の効率化が難しい

- 従来のやり方で成果をあげてきたベテラン勢を中心に、変化への反発がある

- メンバーが具体的に何で忙しいのか、管理職層が把握しきれていない

- 管理職層自身も多忙すぎて、生産性の向上に取り組む余裕がない

主な課題

適切な「現状分析」と「見える化」から始める

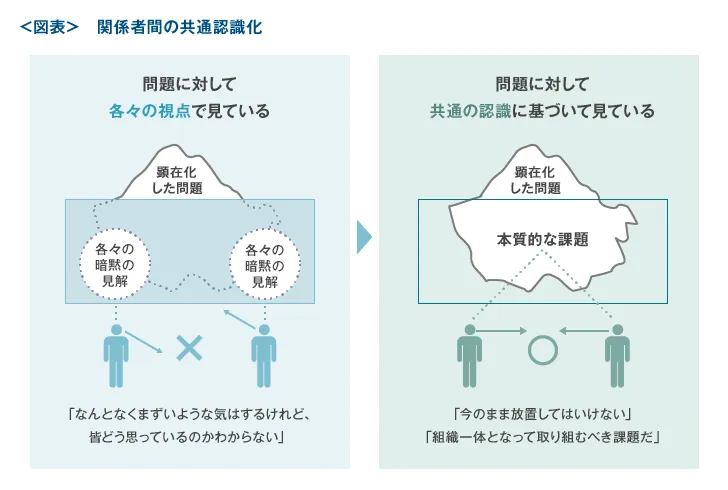

「頭では分かっているが……」という場合、実は本当の意味で「分かっている」ケースはほとんどありません。その多くは個人の感覚的な認知にとどまっており、関係者の間でしっかりと共通認識化されていないのです。このような場合、まずは現在の状況を適切に把握し、共通認識化する「現状分析」と「見える化」が大事になります。これらを明らかにして、関係者に見える形でフィードバックすることで、「取り組むべき課題」に対する認識を全員が共有するとともに、今後の改善策を考えていく当事者意識が現場に芽生えます。その際、主要な課題として次の2点が挙げられます。

(1)業務改善による生産性向上

業務改善策の基本は、スクラップ&ビルドです。まずは「ムダ・ムラ」の削減ならびに効率化(スクラップ)を行った上で、今後注力したい業務を「ムリ」なく適切に遂行していくためのマネジメント体制を再構築する(ビルド)のです。

(2)スキル習得による生産性向上

限られた時間と資源の中で、卓越した成果をあげるためには、スキルの習得が効果的です。「対人スキル(人への対応力)」「対課題スキル(仕事への対応力)」「対自己スキル(セルフマネジメント)」の3領域のなかから、自身の業務にあったスキルを選択・学習し、実践していくことで、生産性を高めていきます。

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての