課題解決のポイント

「不」を探索・深耕し、事業案を考え抜き、経営者を口説き落とす

イノベーション創出は「不」が起点となる

ここで言う「不」とは、不便・不安・不満・不自由・不具合などの「お困りごと」です。イノベーション創出力は、こうした「不」の探索と深耕を徹底することで強化されていきます。よく観察することで、誰が何に困っているのかのリアリティをもつことが重要なのです。そのプロセスを踏まえておけば、人事部門が主導して、研修形式で半強制的にイノベーション創出をすることも可能となります。

イノベーターは顧客・市場と組織内を何度も行き来する

イノベーションを創出するためには、「不」の探索・深耕の次に、「不」と組織の資源を接続する必要があります。イノベーターは顧客・市場に入り込んで、「不」の背景や構造を理解した上で、組織の資源(技術・知恵・ノウハウ・顧客ネットワーク・組織力・人材など)とつなぐのです。そのために、イノベーターは必ず、顧客・市場と組織内の行き来を繰り返します。そのなかから、大きな可能性を秘めた事業案が生まれてくるのです。

経営者を納得させる

イノベーション創出の最終局面で必要なのは、経営者の賛同を得ることです。経営者を納得させ、承認を得ない限り、イノベーションは前に進みません。経営者は既存事業を推進してきた猛者です。当然ながら、事業案に対する厳しい質問が待っています。「誰が何に困っているのか?」「それは深い不なのか?」「市場はあるのか?」「自社の資源は活用できるのか?」「我が社が手がける意味があるのか?」「儲かるのか?」こうした問いに正々堂々と答えなくてはなりません。なかでも、「本当にやる気があるのか?」という質問に対して、「もちろんです。実施にあたっては、私を○○の立場に就かせてほしい」といったクロージングをしたいものです。

イノベーション創出を次世代リーダー育成と接続する

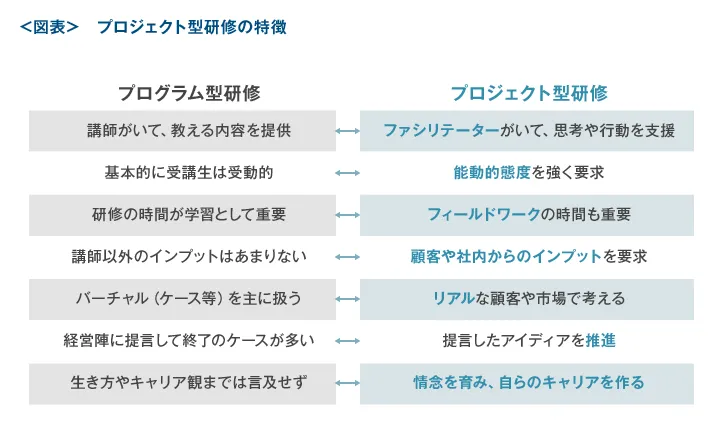

次世代リーダー育成の一環として、既存事業の改革や新規事業の開発など、イノベーション創出のアクションラーニングを行っている企業が散見されます。数カ月に及ぶプログラムの最後は、多くが経営者への提言です。ここで、受講者と経営者が「不」を起点にした新規事業開発をめぐって激しく議論を戦わせ、本気で経営資源を投入するような展開にもっていくためには、図表のように、通常の研修(プログラム型研修)とは異なるコンテンツ、特別な場(プロジェクト型研修)を用意して、受講者の本気を引き出す必要があります。こうした新規事業開発支援プログラムを創り上げる際、人事部門が中心とならなくてはなりません。

施策事例

事例1輸送用機械器具関連企業

プロジェクト型研修による新商品の創出

- 背景

-

- 既存事業の成長が著しく、エンジニアが日常業務に忙殺され、新しい価値創造について考えることができなくなっていた

- B to B企業として顧客に対する価値の提供に徹した結果、B to B to Cの真の顧客、つまりエンドユーザーの声を聴くことがなくなっていた

- 研究開発部門のなかに人事機能が形成され、イノベーション創出を支援する体制は整っていた

- 施策

-

- 「不」を起点としたプロジェクト型の研修を実施した

- 研究開発テーマと新規事業案との接続を行った

- 可能性のある提案に対して資源(人材のアサイン、資金、外部との提携など)を経営判断で投入した

- 提案の約20%が、新商品・サービスの開発に至った

- 研修を受講した若手・中堅社員のキャリア開発につながった

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての