- 公開日:2024/09/24

- 更新日:2024/12/18

企業価値の向上を実現させるには、ビジネスモデル、経営戦略と人材戦略が連動していることが不可欠です。しかし実際は、企業や個人を取り巻く変革のスピードが増し、目指すべきビジネスモデルや経営戦略と、足元の人材および人材戦略のギャップが大きくなってきています。このギャップを、時間の流れのなかでどのように適合させていくかが、大きな経営課題となります。

上記のような社会の流れや会社の方向性について理解はできていても、現場で人事に関わる実務家からは次のような声が聞かれます。

- 事業ポートフォリオの転換にともなって、求める人材像が変わると思うが具体化されていない。

- 重点事業へとリソーセス(ヒト・モノ・カネ等の資源)をシフトさせる必要があるが、社内の人材にどこまで質(能力等)の転換を求めるかが悩ましい。

- そもそも事業に必要なコア人材の要件を特定できておらず、人材ポートフォリオの目指す姿と現状のギャップを把握できていない。

- 動的な人材ポートフォリオを把握するため、評価サイクルのように仕組み化して現場に落としたいが、現場の負荷が高いなか、どこまで・何をしてもらうかが決められていない。

本コラムでは、個と組織を生かす「リソーセスシフト」の考え方を3回に分けてお伝えしていきます。

1回目:個と組織を生かす「リソーセスシフト」の考え方~キャリア自律を促し、リソーセスシフトを成功させる~(⇦ 今回はココ!)

2回目:【組織編】 「人材ポートフォリオ」の目指す姿と現状のギャップを埋める取り組みとは

3回目:【個編】 社員視点で捉える「キャリア自律」のメリットと取り組み方とは

- ~キャリア自律を促し、リソーセスシフトを成功させる~第3回

- 【個編】 社員視点で捉える「キャリア自律」のメリットと、その取り組み方とは

- ~キャリア自律を促し、リソーセスシフトを成功させる~第2回

- 【組織編】 「人材ポートフォリオ」の目指す姿と現状の見える化と、そのギャップを埋める取り組みとは

- ~キャリア自律を促し、リソーセスシフトを成功させる~第1回

- 個と組織を生かす「リソーセスシフト」の考え方

本コラムにおける「リソース」と「リソーセス」とは

リソースとは、日本語で「資源」を意味する言葉であり、ビジネスにおいては企業の運営に必要なあらゆる材料や資産を指します。英語の「resource」に由来するカタカナ語です。

「ヒューマンリソース(人的資源)」を含む、経営に必要なすべてのリソースをまとめて「経営リソース」と呼びます。経営リソースは「ヒト・モノ・カネ」の有形財産と、「情報・時間・知的財産」の無形財産の2種類に分けられます。また、自社で保有しているわけではないものの、必要に応じて活用できる「資源」として「外部リソース」という言葉を使う場合もあります。具体的には、アウトソーシング(業務委託)や派遣人材等が該当し、社内のリソースが十分でない場面などに効果を発揮します。

企業にとってリソース管理が重要とされる理由の1つが、すでに直面している課題やトラブルへの対処だけでなく、これから起こる問題の予見・防止につながる点です。

本コラムでは、「リソースシフト」ではなく「リソーセスシフト」という言葉を使います。それは、ヒューマンリソースの異動にともない、「事業全体に投入する時間」や「人材が持つ知識・スキルといった無形資産」等、会社の複数のリソースのバランスを変える意図があると考えるからです。そのため、「リソース」の複数形である「リソーセス(resources)」という言葉を意図的に採用しています。

個と組織を生かす「リソーセスシフト」とは

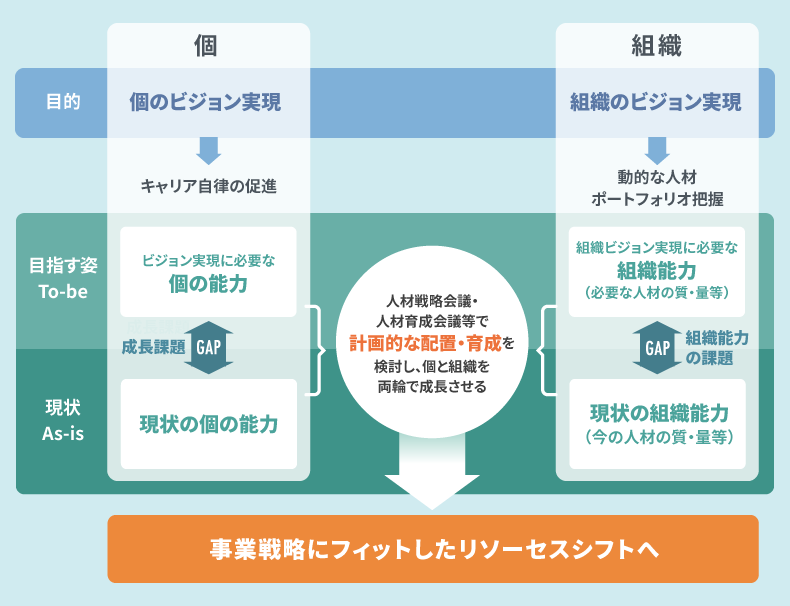

あらためて、リソーセスとは、ヒト・モノ・カネ・情報等の経営資源のことを指します。これらを、事業ポートフォリオの転換にともなって最適な形にシフトさせていくことが、リソーセスシフトになります。リソーセスのなかのヒトに着目したリソーセスシフトを考える場合、まず組織ビジョンを実現するためにどのような人材(質)がどれくらい(量)必要なのか、組織能力の目指す姿(To-be)を明確にします。次に、現状の人材の質と量等(As-is)を把握します。

しかし、これらの取り組みは「言うは易く行うは難し」で、冒頭の人事の実務家の声につながります。というのも、リソーセスシフトは人事領域を超えて、事業ビジョン・戦略と連動しているため、人事のなかで完結せず、経営企画・事業企画との連携・協働が必要になるからです。また、人材の質・量だけでなく組織マネジメントの仕方や文化・風土(組織学習の仕方等)の変化も伴います。そのため、動的な人材ポートフォリオを把握する必要性を現場に訴求し、組織視点だけでなく個の視点で取り組みのメリットを伝え“自分ごと化”させる必要があります。

<図表1>個と組織を生かす「リソーセスシフト」の概念図

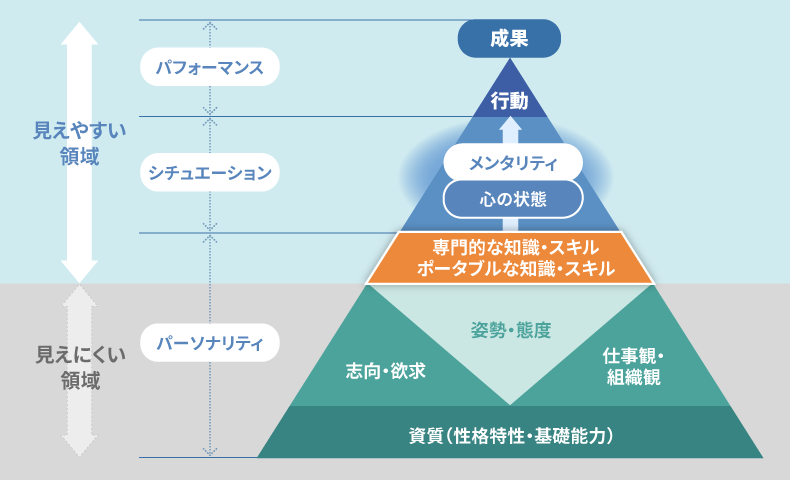

また、リソーセスシフトにあたっては図表2のようにヒトを要素分解して、着目するポイントを押さえることが重要です。

- DX人材を目指して専門的な知識・スキルを求めていくのか

- 問題解決力を高める等ポータブルな知識・スキルを高めていくのか

- 仕事の進め方(行動)を変えていくのか

- 市場に少ない専門性人材の場合はポテンシャル(資質)がフィットする人を見極めたいのか

このように、高めるべき要素がどこであるかを見極めて、課題設定する必要があります。

<図表2>リソーセスシフトにおけるヒトの要素分解イメージ(成果創出モデル)

次回(2回目)は組織観点で「『人材ポートフォリオ』の目指す姿と現状のギャップを埋める取り組み」について、3回目では個の観点で「社員視点で捉える『キャリア自律』のメリットと取り組み方」についてお伝えしていきます。

▼第2回はこちら

【組織編】「人材ポートフォリオ」の目指す姿と現状の見える化と、そのギャップを埋める取り組みとは

▼第3回目はこちら

【個編】社員視点で捉える「キャリア自律」のメリットと、その取り組み方とは

執筆者

技術開発統括部

コンサルティング部

エグゼクティブコンサルタント

山本 りえ

1999年 サービス業

2000年 税理士・社会保険労務士事務所(社会保険労務士)専門は労働法、企業労務問題の解決やリスクヘッジに関する制度構築・相談を担当。

2005年 株式会社リクルートマネジメントソリューションズコンサルタント兼ファシリテーターとして幅広い業種やテーマに対して変革支援を行い、プロジェクトで関わった企業数はのべ200社を超える。

- ~キャリア自律を促し、リソーセスシフトを成功させる~第3回

- 【個編】 社員視点で捉える「キャリア自律」のメリットと、その取り組み方とは

- ~キャリア自律を促し、リソーセスシフトを成功させる~第2回

- 【組織編】 「人材ポートフォリオ」の目指す姿と現状の見える化と、そのギャップを埋める取り組みとは

- ~キャリア自律を促し、リソーセスシフトを成功させる~第1回

- 個と組織を生かす「リソーセスシフト」の考え方

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての