- 公開日:2024/02/05

- 更新日:2025/04/15

はじめに

昨今「キャリア自律に課題があるのは分かるが、効果的な進め方が分からない」。そんなご相談を多くお伺いしています。 下記は、私が人事の方から聞いた悩みの代表例です。

- 人事担当者に役立つ 「キャリア自律」の進め方 〜個と組織をともに成長させる!〜第3回

- 施策の効果確認とモニタリング方法

- 人事担当者に役立つ 「キャリア自律」の進め方 〜個と組織をともに成長させる!〜第2回

- 施策の現場実装、運用におけるポイント

- 人事担当者に役立つ 「キャリア自律」の進め方 〜個と組織をともに成長させる!〜第1回

- 「キャリア自律」の全体像の描き方

「キャリア自律」の取り組みは、どの程度進んでいますか?

■ お悩みの代表例

経営陣から、「事業ポートフォリオの転換が必要なので、社員のキャリア自律を促してほしい」と言われるが、何から手を付けてよいか分からない。(ビジョン・方針・戦略などの全体感が未設定)

なぜ会社が社員のキャリアを支援する必要があるのか、当社は生産スタッフも多いなかで現場を納得させるのが難しい。(事業上の必要性が不明確)

キャリア研修は実施しているが、それ以上の取り組みはできていない。(施策の役割・機能が不明確)

マネジャーが多忙で、評価面談でさえ充分できていないのに、メンバーのキャリア支援ができるのか……。(行動誘発を見据えた運用が未設計)

キャリア自律をテーマにいろいろな施策を実施しているが、効果確認ができていない。(効果の可視化・モニタリングの仕組みが未設計)

本連載では、人事領域の担当者の方に向けて、個と組織をともに成長させる「キャリア自律」の進め方について、3回に分けてお話ししていきます。

第1回:「キャリア自律」の全体像の描き方(⇦ 今回)

第2回:施策の現場実装、運用におけるポイント

第3回:施策の効果確認とモニタリング方法

なお、小社では、先行研究の整理(自律的・主体的なキャリア形成に関する研究の軌跡やキャリア自律が組織成果につながる理論的背景の整理)、キャリア自律の実態調査(若手・中堅社員の自律的・主体的なキャリア形成に関する意識調査)、キャリア自律に関するサービス紹介、研修紹介など、過去「キャリア自律」をテーマに発信してきているため、今回は学術的・調査的な内容やサービス紹介ではなく、担当者の方が手を動かしていただけるような仕立てでお話を進めていきます。

(1)「キャリア自律」とは何のために、何をすることなのか(Why・What)

● ゴール:「キャリア自律」を通じて、実現したいことが明確になっていること。特に、個と組織を生かす観点で「キャリア自律」を定義し、位置づけられること

「キャリア自律」という言葉は、おおよそ「自らの仕事人生に対する未来に開かれた肯定的な意志とそれに基づく主体的なキャリア開発行動」といえます。しかし、「自社のキャリア自律の定義が本当にそれでいいのか?」「会社として推進する意義は?」と疑問を持たれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。前述の定義では、“個”の状態については定義されていますが、“組織”の状態まで定義がされていません。また、なぜ、それをする必要があるのかという目的が明確ではありません。それ故に、経営層や現場から「何のためにキャリア自律をするのか?」と事業上の必要性を問われるのです。※

そこで、まず第一歩として、自社にとって「キャリア自律」とは、何のために、どういう状態を目指すのかということを定義していくことが必要です。定義のイメージを持っていただくために、いくつか例を挙げますので、自社の「キャリア自律」を定義してみましょう。

※“個”の状態の定義だけでも上手くいくのは、組織内で「キャリア自律」を会社として推進するメリットについて共通認識がある場合です。メリットについては、例えば、社員のエンゲージメントの向上、生産性の向上、社員の能力向上、ダイバーシティ推進などがあり、多数の先行研究があります。

例1 “個”の実現したい状態と理由(目的)が中心の定義

経団連「Society 5.0時代を切り拓く人材の育成 ー企業と働き手の成長に向けてー」では、「キャリア自律」とは、働き手が当事者意識を持って自らの責任でキャリアを築き上げていくこと。働き手は、“自分ごと”としてキャリアビジョンを描き、自身の価値向上に積極的に取り組む。企業は、社員が主体的に学び、中長期的なキャリアの展望を持てるよう支援する、とあります。

例2 “個”と“組織”の実現したい状態+目的+施策の方向性が示されている定義

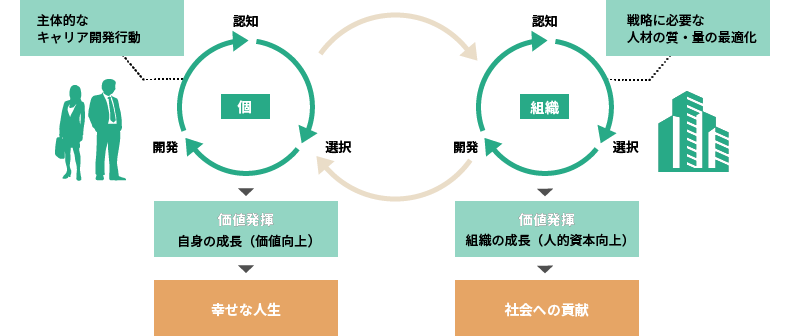

図表1は、「キャリア自律とは、社員の幸せと社会への貢献を実現するために、個と組織の価値を高めていくこと」と定義した例です。何を実現したいのか、何のために実現したいのかを“個”と“組織”の観点で示しています。この例のポイントは、個と組織のそれぞれのサイクルのなかに、「認知」「選択」「開発」という実現に向けての施策の方向性が示されている点です。また、“個”と“組織”が相互に影響し合い高め合うという意図も読み取れます。

<図表1>例2 “個”と“組織”の実現したい状態+目的+施策の方向性が示されている定義

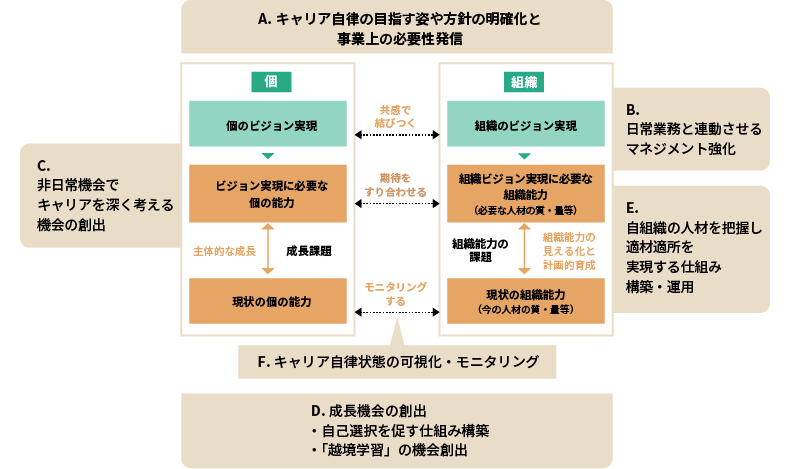

例3 “個”と“組織”の実現したい状態+目的+誘発したい思考・行動が示されている定義

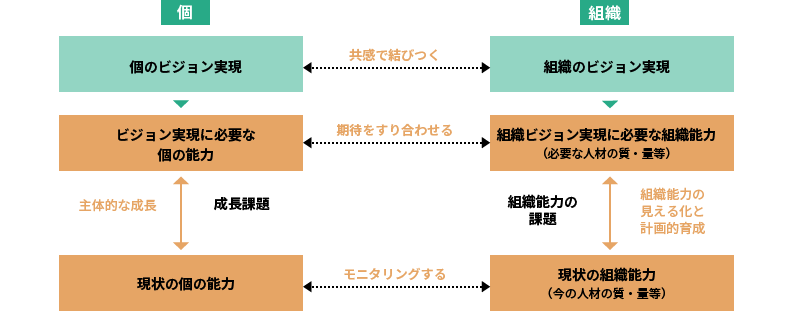

図表2は、「キャリア自律とは、個と組織のビジョン実現に向けて、ともに必要な能力を高め成長していくこと」と定義した例です。何を実現したいのか、何のために実現したいのか、そのために何に取り組むのかを“個”と“組織”の観点で示しています。この例のポイントは、個と組織ともに、ビジョン実現に必要な能力を明確にし、現状とのギャップを埋めていくという問題解決のフレームワークで示し、そのために“個”と“組織”がすべきことを示している点です。また、個々の主体的な成長が、個の集合体である組織能力の向上に資することが分かりますので、「キャリア自律」が会社としても取り組むべきことであると説明しやすい見せ方です。

<図表2>例3 “個”と“組織”の実現したい状態+目的+誘発したい思考・行動が示されている定義

ここまでで、「キャリア自律」の定義の仕方について、イメージを持っていただけたでしょうか。ここからは、具体的に「キャリア自律」を定義するために、検討しておいた方がよい4つの観点についてご紹介します。

・1つ目:キャリア自律として示したい「範囲」 ~“個”と“組織”の関係をどう示すか~

・2つ目:社員に考えてもらいたい「仕事の捉え方」 ~“仕事中心”か“人生中心”か

・3つ目:社員に示したい「成長機会の範囲」 ~“社内外”か“自組織限定”か~

・4つ目:キャリア自律を促進したい「社員の範囲」 ~“全社”か“一部”か~と「現場に誘発したい思考・行動(キャリアを実現するステップ)」 ~“全社共通”か“職務特徴別”か~

1つ目は、キャリア自律として示したい「範囲」です。“個”だけのことを示すのか、“組織”も含めて示すのかです。キャリア自律を会社として推進していくにあたっては、それをすることが組織にとっても意味や価値があることを示された方が、「なぜ、会社が?」という疑問に答えやすく、考え方を浸透させていく際に納得を得やすいことが多いです(上記の例2、3のような示し方です)。

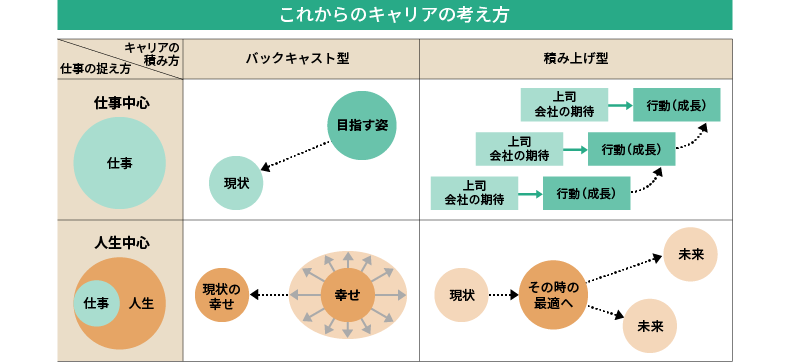

2つ目は、社員に考えてもらいたい「仕事の捉え方」です。図表3にあるように、「人生中心」の場合は、職業を含むその人の人生における足跡や生き方そのものも対象としますが、「仕事中心」の場合は職業における足跡や歩み方に限定します。会社が主導するキャリア支援の場合、仕事中心に、目指す状態からバックキャストでスキルアップする方が効率的であるため、「仕事中心×バックキャスト型」の考え方を採用する企業が多いです。ただし、昨今、社員の価値観も多様化しつつあるなかでエンゲージメントを高めたい会社を中心にキャリアの考え方も多様化してきています。

<図表3>これからのキャリアの考え方

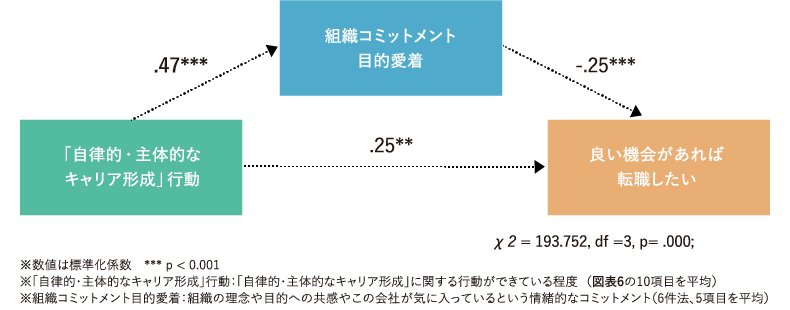

3つ目は、社員に示したい「成長機会の範囲」です。越境学習、兼業・副業などの社外での成長機会や社内の異動希望等の人材の流動性を、どの程度許容し社員に成長機会として積極的に見せていくのかということです。「キャリアを考えさせることが離職につながるのではないか」という疑問もありますが、調査では図表4のように「組織との関係がよければ転職意識は抑制される」という結果が出ています。

<図表4>「自律的・主体的なキャリア形成」行動と「組織コミットメント目的愛着」が「良い機会があれば転職したい」という意識に及ぼす影響

一方で、「できるだけ社内かつ自組織のなかでのキャリアアップ(成長)を考えさせたい」「社外に目を向けさせたくない」というお考えの企業もありますので、「成長機会の範囲」の見せ方については、自社の方針に合わせて検討されることをお薦めします。ちなみに、成長機会がある企業の方が、組織コミットメントや社員のエンゲージメントも高まりますし、優秀人材の獲得にもつながります。

<参考>

組織の流動性とマネジメント

越境による学びとそのメカニズム

4つ目は、キャリア自律を促進したい「社員の範囲」と「現場に誘発したい思考・行動(キャリアを実現するステップ)」です。社員全員が同じような仕事環境や仕事の進め方をしている場合は、共通のキャリアを実現するステップを置きやすいです。一方で、同じ会社のなかにも、職種ごとに働く環境や仕事の進め方が違う場合があります。例えば、工場に勤務される方は、働く場所や時間、仕事の進め方(作業手順等)が決められており、その環境下での「キャリア自律」とは何かを考え、どういう行動を取ることなのかを示す必要があります。具体的には、工場等の生産スタッフの方ですと、図表3の「仕事中心×積み上げ型」で会社計画や上司主導によってキャリア構築される場合が多いです。このように、働く環境や仕事の進め方を見た場合に、全社共通でよいのか分ける必要があるのかを確認することで、より現場にフィットしたキャリア実現のステップを示すことができ、現場に無理なく行動誘発(≒浸透)しやすくなります。

(2)キャリア自律をどのように進めていくのか(How)

● ゴール:キャリア自律実現に向けて、施策の全体像を設計すること

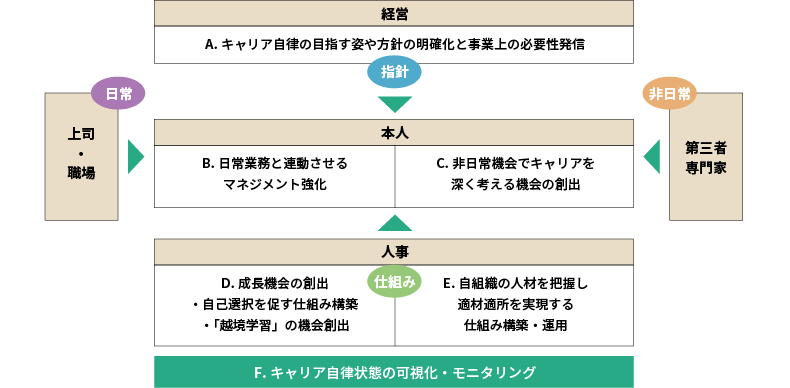

「キャリア自律」を通じて、実現したいことが明確になり、また、現場で誘発したい思考や行動ステップが置けたら、それを実現するための施策の全体像を設計します。図表5のように、指針を示す、日常への組み込み、非日常機会の創出、仕組みでの下支えという4つの側面を置くと考えやすいです。

<図表5>「キャリア自律」を推進する視界

これを(1)の例3に当てはめてみると図表6のようになります。

<図表6>キャリア自律で実現したい状態と施策の当てはめ

「A.キャリア自律の目指す姿や方針の明確化と事業上の必要性発信」については、経営層からメッセージを発信していただく機会や目にする機会を増やすことがポイントです。ぜひ、人事の方だけでなく、広報担当の方と協力しながら進めることをお薦めします。また、コーポレート人事だけでなく、事業部人事や組合等の協力体制をつくり、一緒になって進めていくことも効果的です。

「B.日常業務と連動させるマネジメント強化」については、現場に誘発したい思考・行動(キャリアを実現するステップ)をどのタイミングで起こしたいのかを考えます。例えば、期初の目標設定時に長中期のキャリアを踏まえた「半年の成長テーマの設定」や「挑戦すること(目標)」を上司と対話し、すり合わせる行動を誘発したいのであれば、そのような目標設定のシートにする必要があります。また、社員のキャリアに関する自己申告やスキルの棚卸しをした結果をもとに、組織としてどのように適材適所を検討するような場(人材戦略会議、人材育成会議など)とつなげる必要があります。そのため、年間の人事イベントをフロー化し、社員に誘発したい行動やキャリア施策と評価制度などの既にある施策や1on1等の日常のマネジメントをつなぎ、施策間で連動しているかどうかを確認します。例えば、キャリア研修の後工程でどのような行動につなげたいかで実施時期や内容が異なってきます。

「C.非日常機会でキャリアを深く考える機会の創出」については、現場に誘発したい思考・行動(キャリアを実現するステップ)をBで記載したように年間の仕組みに組み込むこと、つまり、評価制度等と連動させて回すことがポイントとなります。加えて、キャリアについては、年代別にキャリア課題が異なりますので、入社3年目・30歳・40歳・50歳などの節目に非日常機会としてキャリアを考える研修を組み込むことで、キャリアの棚卸しと長期のキャリアの方向性や悩みの解消をしていきます。仕事から離れて、人生という時間軸で他者からの刺激を受けながら、より深く・豊かに自身のキャリアについて考えていくことが大事です。また、「D.成長機会の創出」という社員が主体的に自分のキャリアを切り開ける機会や選択できる機会を設けておくことで、キャリアの満足度が高まるといわれています。

「E. 自組織の人材を把握し適材適所を実現する仕組み構築・運用」、「F. キャリア自律状態の可視化・モニタリング」については、次回以降のコラムで触れさせていただきます。

● まとめ

ここまでお読みいただきありがとうございます。今回は、人事領域の担当者の方が手を動かしていただけるような仕立てでポイントをお伝えしてきましたが、下記の2点について、ご検討が進みそうでしょうか。

・「キャリア自律」を通じて、実現したいことが明確になっていること。特に、個と組織を生かす観点で「キャリア自律」を定義し、位置づけられること

・キャリア自律実現に向けて、施策の全体像を設計すること

自社のキャリア自律を推進するにあたって、何かしらの参考になれば幸いです。

次回第2回は、施策の現場実装、運用におけるポイントについてお届けします。

執筆者

技術開発統括部

コンサルティング部

エグゼクティブコンサルタント

山本 りえ

1999年 サービス業

2000年 税理士・社会保険労務士事務所(社会保険労務士)専門は労働法、企業労務問題の解決やリスクヘッジに関する制度構築・相談を担当。

2005年 株式会社リクルートマネジメントソリューションズコンサルタント兼ファシリテーターとして幅広い業種やテーマに対して変革支援を行い、プロジェクトで関わった企業数はのべ200社を超える。

- 人事担当者に役立つ 「キャリア自律」の進め方 〜個と組織をともに成長させる!〜第3回

- 施策の効果確認とモニタリング方法

- 人事担当者に役立つ 「キャリア自律」の進め方 〜個と組織をともに成長させる!〜第2回

- 施策の現場実装、運用におけるポイント

- 人事担当者に役立つ 「キャリア自律」の進め方 〜個と組織をともに成長させる!〜第1回

- 「キャリア自律」の全体像の描き方

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての