- 公開日:2021/07/26

- 更新日:2024/05/17

心理学において古典とされるマネジメント理論は、今日の事業環境においても有効なのだろうか。本連載は、創業から歴史が浅いながらも大きな成長を遂げる企業に、シリーズでインタビューしていく。それら「若い」企業は、現代の人と事業に最適なマネジメント理論を生み出すポテンシャルを秘める。古典の理論を温めつつ、これから急成長に向かう企業から第2、第3の創業を志す大企業まで広く参考となるような、最新知見を「発明」していきたい。医療フィールドで成長するUbieでは、新規開発と事業拡大を担う組織を徹底して分けている。異能を生かし成長する、1社複数文化の発明を、Ubie株式会社 共同代表取締役/エンジニア久保恒太氏に伺った。

今回のテーマ「両利きの経営」

両利きの経営とは、既存事業で業績を高め続ける改善活動(知の深化)と、既存の範囲を超えて新しい事業や知識領域を探る活動(知の探索)の、2つの事業活動を高水準のレベルでバランスをとりながら舵取りをする経営手法です。

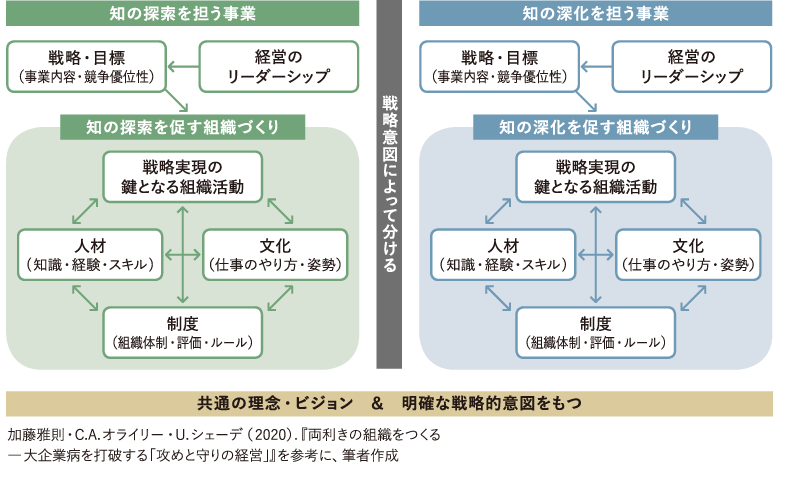

経営としては、この2つの相矛盾する事業・組織活動を併存させ、適切にバランスをとる力が必要になります。しかし、企業活動は往々にして既存事業の慣性のなかで短期業績を創出する「知の深化」の力学が強く働く傾向があります。そのため、例えば仮に形ばかりの新規事業組織を作っても、その戦略的正当性が曖昧だったり、図表1にある構成要素が既存事業を前提にしたものだと、活動の目的と噛み合わず、「知の探索」が効果的に進められません。このことは「成功の罠」として知られています。

<図表1>両利きの経営における組織の構成要素

「知の探索」と「知の深化」に求められる組織能力は大きく異なります。両利きの経営を行う上では、この異なる2つの事業活動に適した組織デザイン、および組織マネジメントを確立できるかが重要となります。

このような議論は、既存事業が成熟した大企業の改革において多く論じられがちですが、今回お話を伺ったUbieでは創業間もない段階からこの「両利きの経営」を取り入れています。その経緯や設計、運用について具体的に伺いました。

荒井:さまざまなメディアで久保さんの発言を拝見して驚いたのが、早い段階で組織文化を2つに分けてマネジメントすると言っていたことです。大手企業での取り組み例はありますが、御社は若いですよね。

久保:今年で4年目になります。

荒井:まず少し会社のことを教えていただきたいのですが、久保さんはエンジニアでもあるのですよね。

久保:学生時代から「いずれ起業したい」と思っていました。これからの時代、テクノロジーを学ばないと起業は難しいという思いから、東京大学大学院でAIの分野を学びました。

荒井:そこからどうして医療分野に?

久保:グローバルで戦える領域だからです。日本の医療マーケットは毎年1兆円ほど成長しているといわれています。しかも、高齢化社会などの課題を一足先に味わっている。当然ながら医療は世界で必要とされているわけで、そうしたマクロマーケティング的な観点から選びました。

荒井:当初からグローバルで考えていたのですか。

久保:根底にはGoogleやFacebookなど新しい常識を作った企業へのリスペクトがあります。われわれが目指すのは、AIによる事前問診で医師の診療時間を削減すること。これはグローバルでもまだ開拓できていない価値です。

荒井:創業当時は何人で始めたのですか。

久保:もう1人の共同代表と2人ですね。最初は同居して仕事をしていましたし、社員の1号、2号も手弁当。いわゆる貧乏スタートアップでした。

荒井:いやいや。夢があります。そこから組織について考え出したのはいつ頃だったのでしょうか。

久保:創業から2年を迎えた2019年頃です。ミッション、ビジョン、バリューを考える合宿でさまざまな問いと向き合ったのですが「マネジャーが見る人数は何人まで」という問いの答えが代表間で分かれたのです。僕は7人、共同代表は15人かそれ以上の数字を書いていました。これは何か理由があるのかなと。よくよく考えてみると「そもそもマネジャーってこの組織に必要だっけ?」と思いまして。まだ25人くらいの組織でしたし、主体的に動ける人が多いので、人事権などまで権限をもつマネジャーはフィットしないと考えました。

荒井:特定のマネジャーだけが権限をもってマネジメントをしない組織形態を目指されたのですね。

久保:Ubieの価値観に「ゼロベース思考」があり、自ら仕事を創り出すことを重視しているのですが、そういうメンバーを一方的にマネジメントするのは適切ではないと思ったのです。だから権限分散型のホラクラシー組織を目指しました。

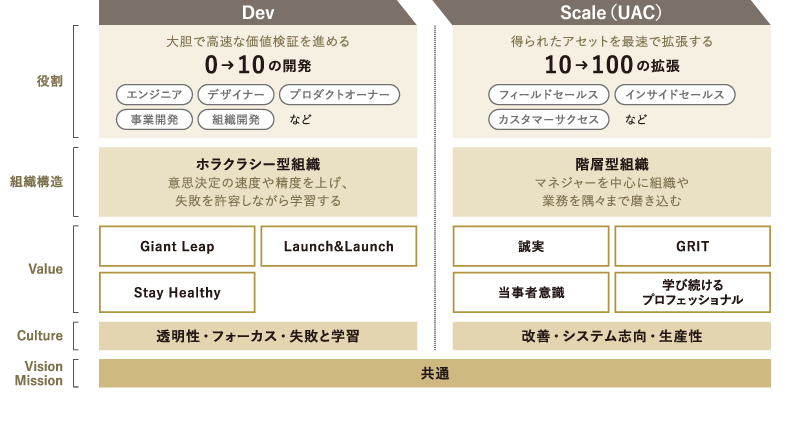

DevとScale はあえてフロアも別々に お互いのカルチャーを混ぜない

荒井:その後にDev、Scaleという2つの組織を作るフェーズに入られたと思うのですが、これはどんなねらいがあったのでしょうか。

久保:サービスを広めていくフェーズでは、セールスやカスタマーサクセスが必要です。それらの能力が高い人と、元々のテックカルチャーが合わない気がして。テック文化では事業や開発にはコミットする半面それ以外の事柄の優先順位が低くなりがちですが、セールス文化では規律も重視されます。

荒井:でもセールスの能力が高い人は欲しいと。

久保:「今のカルチャーに合わないなら、カルチャーを分けたらどうだろう」と検討し、Dev(新規開発)とScale(普及拡大)の概念ができました※。例えば、Devは人事がいません。採用もDevのメンバーがします。Scaleのメンバーも採用にコミットしていますが、こちらは人事の役割をもつメンバーもいます。この他、SlackのワークスペースやGoogle Driveなどもあえて分けています。

※2021年4月よりDev→Ubie Discovery/Scale→Ubie Customer Scienceへと各組織の役割をより明示的に表す名称変更を行った。

荒井:コミュニケーションツールや情報管理まで分けるのはどうしてですか。

久保:カルチャーが混ざるのは危険だからです。お互いに気を遣ったり、迎合したりすることで事業が停滞することを恐れました。DevとScaleはオフィスのフロアも分かれています。例えば、お茶などが置きっぱなしでも気に留めないDevに対し、Scaleには整理整頓のルールがあります。一方で連帯感があるからこそ、全員で達成を喜び合う場面も多く見られます。

荒井:スピード感をもって動けるように中途半端に混ぜないということですね。元々Dev文化の色が濃いUbieのなかでScaleの文化を作るのは難しかったのではないですか。

久保:PrudentialやIndeedみたいな文化にするのか、リクルートみたいなものはどうかなどいろいろと考えまして。最終的にはScaleの代表を務めることとなったメンバーがデザインし、私たち共同代表と議論しながらまとめていきました。 今も彼がScaleの組織のマネジメント設計を一手に担っています。信頼して任せているので、Devとはまた違う文化が形成されていますね。

ビジネスプロセスの最適化のため Scaleはあえて階層型の組織構造に

荒井:組織や個人の目標はどのようにして合意されていますか。

久保:Devでは、OKR(Objectives and Key Results)を3つのレイヤーで実施しています。全社のOKRとチームのOKR、個人のOKRがあり、それぞれすり合わせをします。そのフィードバックを受けて、全社のOKRが変わることも、チームのOKRが変わることもあります。四半期が始まる前に確定されて、全社OKRとチームOKRが紐づけされた状態になります。

荒井:素晴らしい。運用がしっかりされていますね。

久保:Devでは、週次でOKRのセッションをしており、進捗や課題を全社に対して共有しています。四半期に1回、オフサイトミーティングも実施しています。みんなで「来期もやるぞ」と。

荒井:個人に対しての成長へのフィードバックもされていますか。

久保:一人ひとりがそれぞれのWill・Can・Mustをシートに書いて、フィードバックをもらう取り組みがあります。それとシリコンバレーのレジェンドといわれるビル・キャンベルの『1兆ドルコーチ』を模したSlackのbotがあります。ビルの言葉を模すことで、愛をもったフィードバックが成長に必要なのだと思い出させてくれるよう仕掛けています。このbotを使うと、自分が選んだ人からフィードバックをもらえます。自分自身のWillについて他人が知らないと「本当は苦手だけど頑張っていたんだ」など分からないじゃないですか。なので、Willを知ってもらった上でフィードバックをもらい、行動を変えていく仕組みを作りました。

荒井:自分のWillに気づき、表明することで、自分の望む仕事を得ていくのがホラクラシー組織のあり方ですものね。Scaleは今おっしゃっていただいたような組織構造ではないのですか。

久保:そうですね。マネジャーがいてマネジメントしていますし、1on1などもしています。いわゆる階層構造ですが、上意下達ではないです。

荒井:面白い違いですね。Scaleが階層的な構造を取り入れたのはどうしてでしょうか。

久保:顧客接点をたくさんもっているからですね。リレーションを築くことに長けている人を生かすには規律性をもって顧客に対して向き合えるカルチャーが望ましいです。また、10から100をどう積み上げるかを考えると「数値を改善する能力」や「KPIにコミットできる体制」が重要ですね。そんな考えのもとScaleの組織が構築され、階層的な構造がフィットしているのだと思います。

<図表2>Ubieの組織デザイン

荒井:ビジネスのプロセスに最適化されているのですね。あえて文化を分けることでダイバーシティを保ちながら、1つの理念のもとインクルージョンができることが分かりました。これからの組織づくりでチャレンジしたいテーマは何ですか?

久保:グローバルで評価される組織です。実現のためには言葉と文化の壁を乗り越える必要があります。みんなが英語を使えるようにするべきかなど考えているところです。Scaleは日本人同士のコミュニケーションなのでまだ英語は大丈夫かなと。やるならエンジニアが先。プログラミングコードは英語ですし、業務的にもそこから着手することになりそうです。

荒井:いよいよお時間がきてしまいました。たくさんの示唆をいただき、ありがとうございました!

【text:外山武史】

制度的に分断することで、心理的な結束を生む組織づくり

Ubieでは、知の探索を担うDevと知の深化を担うScaleという2つの異なるユニットが自律的に活動することで、スピーディな事業成長を実現していました。創業~拡大期のタイミングであっても、2つの組織を、管理基準、採用・評価などの人事制度、日々働くオフィスフロアや情報流通に至るまで徹底的に分離した点は興味深い工夫です。分断により組織の結束力が弱まるのではないか?という懸念を軽やかに払拭するように、インタビューからは両組織の心理的な結束や、相互の組織特性、専門性や個性の違いに対する尊敬の念が感じられました。

「両利き組織」の特徴として、チャールズ・A・オライリーは以下の観点を挙げています※。

1. 知の探索と知の深化を自律的に行う事業ユニットに分かれている

2. 探索側が深化側の資産・能力を活用できるよう特定部分は統合されている

3. 両者をつなぐ大きなビジョン(存在目的)と明確な戦略意図がある

4. 両者間で発生するコンフリクトを解決できるリーダーが存在している

同社は、1があるのはもちろん、採用時から一貫してUbieの共通ビジョンへの共感と各組織に合った専門性の発揮を重視することで3を、また同社のあるべき姿についてフラットに議論できる経営チームによって2・4を実現。そしてこれらの工夫が、組織間・人材間に不要なコンフリクトや迷いを生まず、異なる組織・人材の能力を存分に発揮できる環境づくりにつながっていました。同じ目的に向け、異なる専門性を生かして背中を預け合える、新価値を生むダイバーシティ&インクルージョンの事例ともいえるかもしれません。

※加藤雅則・C.A.オライリー・U.シェーデ(2020)『両利きの組織をつくる―大企業病を打破する「攻めと守りの経営」』を参考に、筆者作成

【インタビュアー:荒井理江(HRD統括部)】

※本稿は、弊社機関誌RMS Message vol.62連載「可能性を拓くマネジメント発明会議 連載第8回」より転載・一部修正したものです。

RMS Messageのバックナンバーはこちら。

※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。

PROFILE

久保恒太(くぼこうた)氏

Ubie株式会社 共同代表取締役/エンジニア

東京大学大学院工学系研究科卒。エムスリーで約2年、医師Q&AサービスなどのBtoCヘルスケア領域のソフトウェア開発、WEBマーケティングに従事。2013年、東大在籍時に医師の病名予測をシミュレーションするソフトウェアおよびアルゴリズムの研究/開発を開始。現在Ubieの共同代表。

バックナンバー

第1回 エンジニアを奮い立たせる仕組みを作る(VOYAGE GROUP)

第2回 マネジャーの仕事をチームに委譲(サイボウズ)

第3回 “Why”から構築するデザイン組織(グッドパッチ)

第4回 マネジャーがいない会社の組織デザイン(ネットプロテクションズ)

第5回 人が増えても“全員CEO”を貫く組織設計(ゆめみ)

第6回 “協働”を育む多国籍企業のコラボの流儀(ヌーラボ)

第7回 「らしさ」と創造的な場をデザインする(Japan Digital Design)

おすすめコラム

Column

関連する

無料オンラインセミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての