用語集

研修資料の作成にも役立つ、見やすい・分かりやすい資料の作り方は? 構成や意識したいポイントを解説

- 公開日:2025/03/31

- 更新日:2026/01/20

研修ではPowerPointで資料を用意することがあります。そのような「研修資料」は、研修中にスライドとして表示する、印刷して配布するといった形で使用され、受講者が研修内容を理解する助けとなります。本記事では、研修資料でも活用できる見やすく、分かりやすい資料を作成するためのポイントを紹介します。

見やすい・分かりやすい資料作成のポイント

ここからは上記の構成を踏まえたうえで、資料の作成時に意識すべきポイントを紹介していきます。

資料作成のポイント①:目的やテーマ、対象を明確にしておく

まとまりのある見やすい研修資料を作成するためには、まず研修の目的やテーマを明確に定めることが大切です。資料を作成する前に、なぜ研修を実施するのか、研修を通じて何を伝えたいのかをしっかりと言語化しておきましょう。また、学ぶことができる情報の量や難度は、受講者のレベルによっても異なります。目的やテーマを決める際は、対象となる受講者のニーズや理解度も考慮するとより効果的です。

資料作成のポイント②:情報を整理する

伝えたい内容をただ羅列しただけの資料は、受講者にとって理解しやすい研修資料とはいえません。情報を記載する際は、先に全体像を見せてから詳細な内容に移るようにしましょう。関連性の高い情報同士は、なるべく近くに配置することも重要です。そのほか、視認性を高めるため、グラフ化できる数値はなるべく図表を用いて表すことを心がけましょう。関連する数値が複数存在する場合には、グラフにまとめることで数値同士の関係性もイメージしやすくなります。

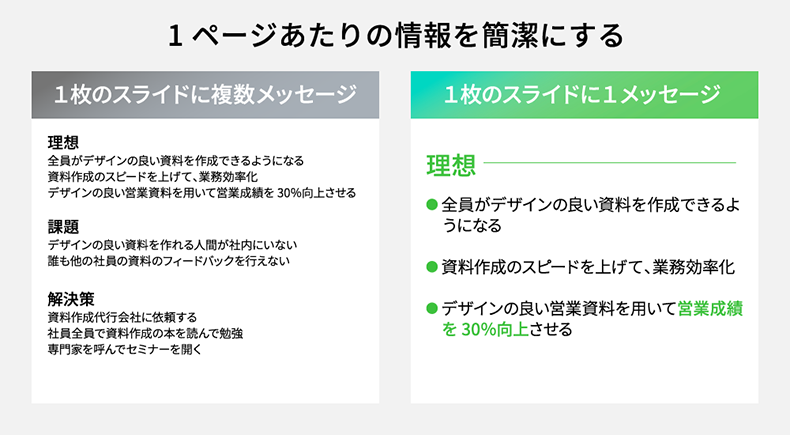

資料作成のポイント③:1ページあたりの情報を簡潔にする

研修資料を作成する際に忘れてしまいがちなのが、研修資料はあくまで講師が口頭で説明を加えることを前提とした資料であるという点です。伝えたいことすべてを資料に記載する必要はないため、1ページあたりの情報はできる限り簡潔にまとめましょう。具体的には、内容は原則1ページにつき1メッセージに絞ることを意識するとよいでしょう。複数の項目からなる情報も、1つのページに最初から最後まで記載するのではなく、1ページに1項目ずつ段階的に記載した方が各項目の内容を理解しやすくなります。

加えて、テキストは見やすい範囲でなるべく大きな文字を使用し、簡潔に要点のみを記載するようにしましょう。受講者にとって余計な情報になってしまうため、明確な意図のない図やイラスト、アニメーションの使用はお薦めしません。

資料作成のポイント④:はっきりとした表現を意識する

受講者にとって伝わりにくい研修資料に多く見られる特徴の1つが、あいまいな表現です。

具体的な情報を伝える際に抽象的な言葉を使用すると、受講者に意図が伝わりにくくなり、本来伝えたい内容とは別の解釈をされてしまう恐れがあります。例えば、「最近」「近頃」といった表現はいつからいつまでを表しているのかが分かりにくいため、具体的な期間や時期を伝えたい箇所では使用を避けた方がよいでしょう。「大幅」「少々」といった程度を表す表現も、可能であれば数値に直すことが大切です。また、「新入社員」と明言すべき箇所を「従業員」とぼかしてしまうような、特定の物事をより大きな分類で表現する言葉の使い方も読み手の誤解につながります。物事の名称も、なるべく詳細に記載することを心がけましょう。

資料作成のポイント⑤:レイアウト・フォントを統一する

強調したい箇所に対する文字の拡大やフォントの変更は、ピンポイントで行う分には効果的ですが、濫用するとかえって見にくくなってしまいます。テキストに使用する文字のフォントやサイズは、特別な意図がなければ統一することをお薦めします。一部分のみ文字サイズを拡大して強調する際には、「ジャンプ率」を意識すると強調効果をさらに高められます。ジャンプ率とは文字同士のサイズ差のことであり、ジャンプ率は基本的に高ければ高いほど大きい方の文字が際立って見える傾向にあります。また、通常のテキストに使用するフォントは、基本的にゴシック体が無難です。明朝体は線が細く、スライドに表示すると遠くの受講者からは文字の識別が困難になってしまいます。ほかには、連続性のあるページであるにもかかわらず、レイアウトが異なっているといったことも受講者にとってはストレスとなります。同一の役割を果たすページはなるべく同じレイアウトにし、要素の位置を揃えると内容を理解しやすくなるはずです。

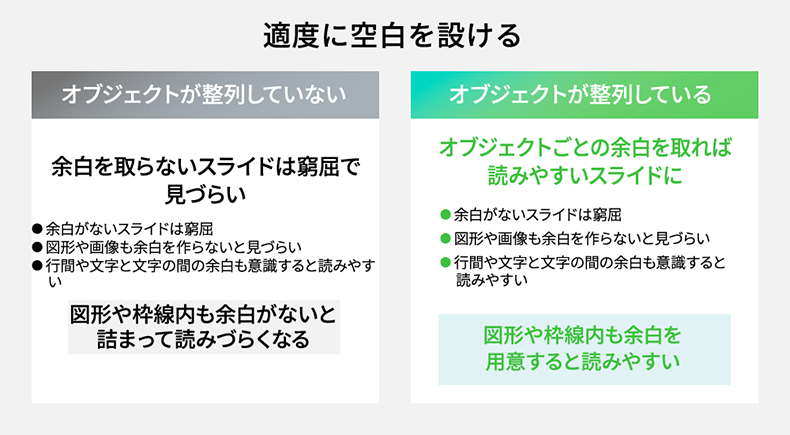

資料作成のポイント⑥:適度に空白を設ける

たとえ一つ1つのテキストが簡潔であっても、隙間なく文字や図が敷き詰められた資料は受講者にとって読みにくいものです。要素同士は適度に距離をあけて配置し、十分な余白を取るようにしましょう。

ちなみに、研修資料の余白は、受講者によってはメモを書き込む場所として利用することもあります。メモに活用できるようなまとまった余白が少ない場合には、受講者のために個別にメモスペースを設けるとよいかもしれません。

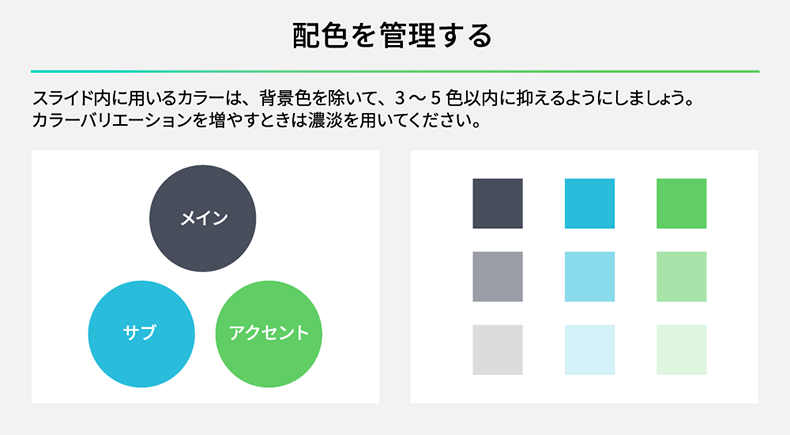

資料作成のポイント⑦:配色を管理する

研修資料の見やすさは、文字やページの配色にも大きく左右されます。特に、白と黒のコントラストは目への負担が大きいため、スライドとして表示する資料では白は薄いグレー、黒は濃いグレーに置き換えることが推奨されます。また、強調したい箇所にはアクセントとして、メインカラーの補色または同系統の別な色を入れると効果的です。補色とは、以下のような色相環図で反対の位置にある色のことです。

ただし、アクセントとして用いる場合でも、原色は主張が強すぎるため使用を避けた方がよいでしょう。1ページに使用する色は、3~5色程度に抑えると見やすくまとまります。

まとめ

研修資料の作成には数多くの意識すべきポイントが存在していますが、それらに一貫して共通しているのは「受講者の視点に立っている」点です。研修資料はあくまで内容が正しく理解されることで価値が生まれるものであり、受講者の存在なくしては成り立ちません。もし資料を作成するなかで判断に迷った際は、一度「読み手がどう感じるか」を考えてみるとヒントが見つかるはずです。本記事では、研修資料の構成と、資料作成時のポイントについて解説しました。これまでに紹介した構成やポイントは一例ではありますが、いずれも幅広い分野の研修資料に応用が可能です。本記事の内容を、ぜひ研修資料の作成に生かしていただければと思います。

おすすめの

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)