- 公開日:2021/05/31

- 更新日:2024/05/20

人口減少局面を迎える日本の産業界にとって、今後はミドル・シニア層の活躍がますます欠かせない。人生100 年時代ともいわれる今日、仕事人生の後半にやる気と居場所を生み出す仕事術への個人の関心もあるだろう。その際、役職を辞してから退職までの期間が長くなったり、組織管理職以外の専門性が求められる局面が増えたりすることが考えられる。本稿では「役職定年制度」などで役職を降りた経験をもつ50〜64歳の会社員を対象とした調査により、ポストオフ後の適応(ポストオフ・トランジション)のポイントを探り、ミドル・シニアの可能性を拓く組織・マネジメントを考える1つの材料としたい。

- 目次

- 調査概要

- 高い賃金と重圧が失われ自由や余裕を得る

- 仕事内容の実際/本人希望/周囲期待の一致とずれ

- 素直な感情と仕事の調和がキャリア課題に

- 「やる気が下がったまま」4 割

- 準備していたこと、やっておけばよかったこと

- 仕事の協同的な拡張、上司からの尊重と期待、実力主義の風土

- 尊重しつつ高い期待をかける

調査概要

本調査では、一律の年齢や期間で組織長などの役職を外れる経験を「ポストオフ」と呼ぶこととした。調査対象は、50~64歳で、従業員規模300名以上の会社に勤務し、「役職定年制度」「役職任期制度」およびそれらに準ずる運用によって、課長クラス・部長クラス・役員クラスの役職から外れた経験があり、その後も同じ会社に正社員として継続的に勤務している方である。実施時期は2021年3月。有効回答数は766名である(図表1)。

<図表1>調査概要「ポストオフ経験に関する意識調査」

高い賃金と重圧が失われ自由や余裕を得る

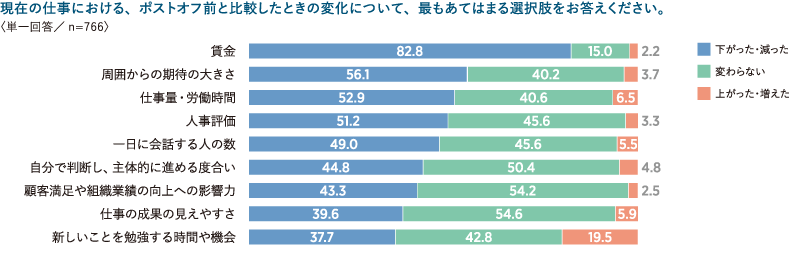

図表2は、現在の仕事のポストオフ前と比べた変化についての回答である。賃金が減ったとする回答が82.8%と多く、56.1%が周囲からの期待が下がったとし、52.9%で仕事量・労働時間が減少、51.2%で人事評価が低下している。一日に会話する人の数は「下がった・減った」と「変わらない」の割合が半々程度で、主体的に判断する度合い、顧客や組織業績への影響力、成果の見えやすさ、新しいことを勉強する時間は、変わらないとする割合の方が多い。一口にポストオフといっても、変化の経験は多様だ。

<図表2>ポストオフ後の変化(%)

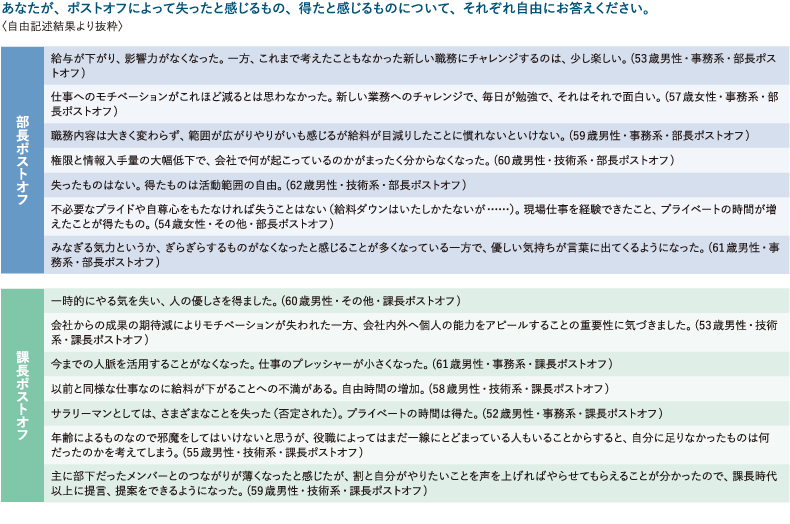

自由記述回答で、ポストオフによって失ったものと得たものを尋ねたところ、給与や期待や情報が減り、時間や自由や余裕を得たという趣旨の回答が散見された。大きくやる気が失われたという回答がある一方、重責から解放され挑戦や発言がしやすくなった、優しい気持ちを言葉にしやすくなったといった回答も見られ、役職者として担う責任の重圧や、それゆえの張り合いの大きさ、それらから解放されて生まれる余裕や余白の大きさがうかがわれる。

<図表3>ポストオフで失ったもの、得たもの

仕事内容の実際/本人希望/周囲期待の一致とずれ

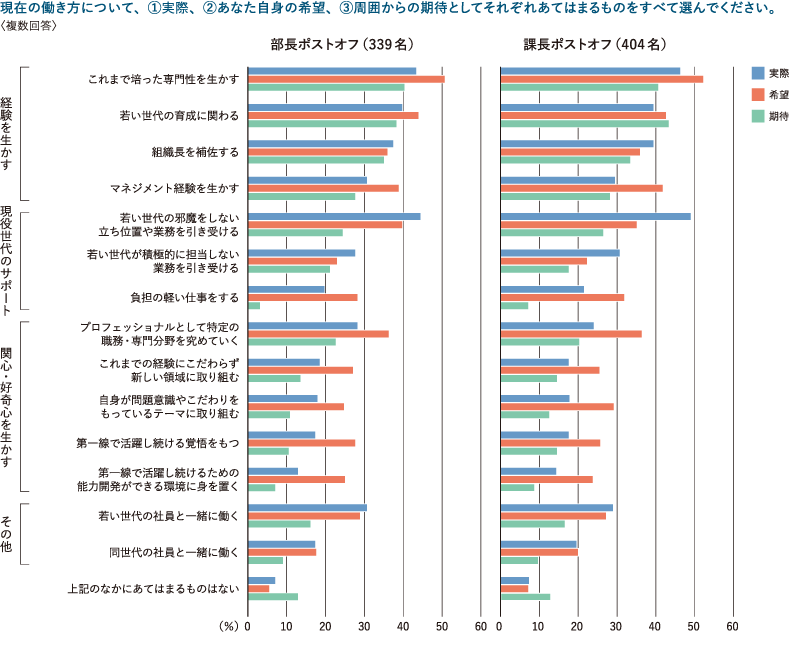

ポストオフ後の実際の仕事内容と、ポストオフ者自身の希望や周囲からの期待はどの程度一致しているのだろうか(図表4)。

<図表4>ポストオフ後図表4 の仕事や働き方への、本人の希望・実際・他者からの期待

これまでの経験を生かして仕事をしている人は半数弱で、本人の希望や周囲の期待とも比較的一致している。しかし、希望が実際を上回る項目もあり、これまでの経験や能力をもっと生かす余地がありそうだ。

また、半数弱が現役世代の邪魔をしない仕事を担っている。本人も邪魔をしたくないと希望している様子もうかがえるが、課長ポストオフ群では本人希望を実際が大きく上回る。負担の軽い仕事を希望し、実際担う人もいる。しかし、いずれも周囲からの期待への認知は低く、一線から身を引くことや負担軽減が周囲から歓迎されていないと感じている可能性がある。

さらに、自身の関心や好奇心を生かし、第一線で活躍したい、新領域や自身が問題意識をもつテーマに取り組みたいという希望は、必ずしもかなっていないようだ。いずれも実際を、本人希望が上回っている。

他者からの期待は曖昧 希望を伝え得られる機会も

仕事の実際、本人の希望、周囲の期待の認知を比較して気づくもう1つの観点は、周囲からの期待の選択率の全体的な低さである。期待の選択率が本人の希望や実際を上回るのは、課長ポストオフの「若い世代の育成に関わる」のみである。

図表3の自由記述でも見たように、組織長の役職というのは重圧も大きいが、役割への期待が明確に寄せられるポジションであろう。提供される情報も多い。しかし、そのような仕事は、組織全体においては例外的ともいえるのかもしれない。

ポストオフとは、曖昧な期待を生きることである。役職経験者への遠慮が職場にある場合、率直な期待が伝えられなかったり本人が耳を傾けなかったりして届かない場合もあるだろう。また、本人がかつてのシニアのキャリアへのイメージにとらわれ、おとなしく邪魔をしないようにと振る舞った結果、周囲の期待と乖離してしまう場合も考えられる。そうであれば、本人が、意識して周囲から期待を引き出し、新しい担当業務や役割が置かれた環境や現実を捉え直し、何が成果となるか、どのような経験や能力を生かし、何を手応えとしていくかをデザインし選びとる意義が、役職者時代よりも大きくなる。図表3に見られる「自分がやりたいことを声を上げればやらせてもらえることが分かったので、課長時代以上に提言、提案をできるようになった」との声が象徴的だ。

素直な感情と仕事の調和がキャリア課題に

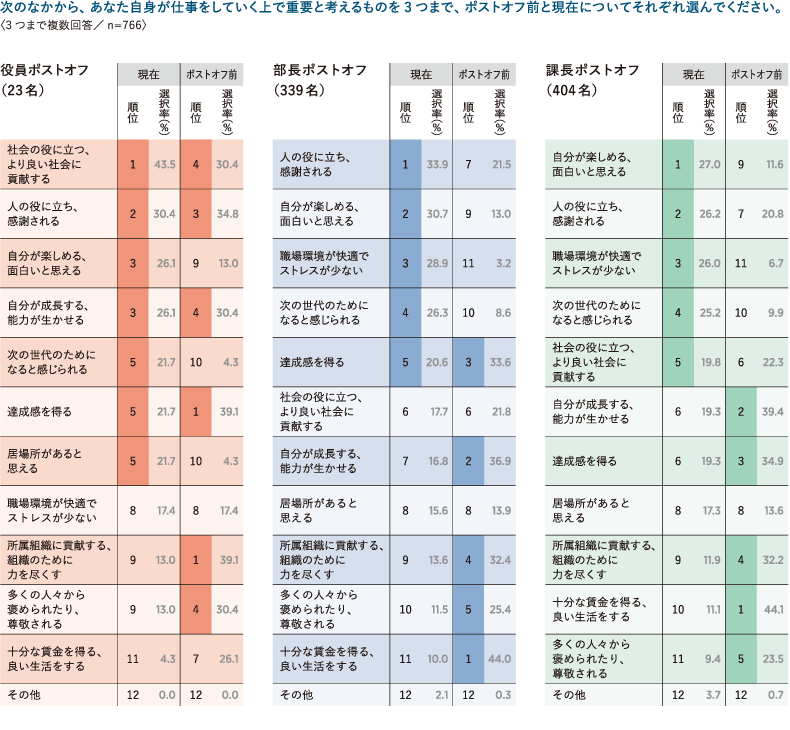

ポストオフの前後では、仕事における価値観も変化する。図表5に、ポストオフした役職別に、仕事をしていく上で重要と考えるものの変化をまとめた。現在の価値観として選択率が高いものから順に縦に並べ、ポストオフ前の選択率と順位を隣に記した。

<図表5>ポストオフ前後の労働価値観(ポストオフした役職別)

役員・部長・課長ポストオフに共通して、選択率が大幅に高まるのが、「自分が楽しめる、面白いと思える」である。ポストオフ後は、これまでさほどは重視してこなかった自分の素直な感情に意識を向け、仕事と調和させていくという新しいキャリア局面が現れることが示唆される。この結果を踏まえると、図表4に示された関心・好奇心を生かすという本人希望と実際のギャップは、埋めるべき溝に見えてくる。

ポストオフ前に重視されていた価値観で大きく低下するのは、「十分な賃金を得る、良い生活をする」「自分が成長する、能力が生かせる」「所属組織に貢献する、組織のために力を尽くす」などである。この落差が喪失感の源泉となる可能性もある。かつて重視していた価値観を手放すにしろ、別の方法で大事にする道を探るにしろ、仕事で望む手応えについて上司や同僚などとも対話し、工夫していける環境が望ましいのではないだろうか。

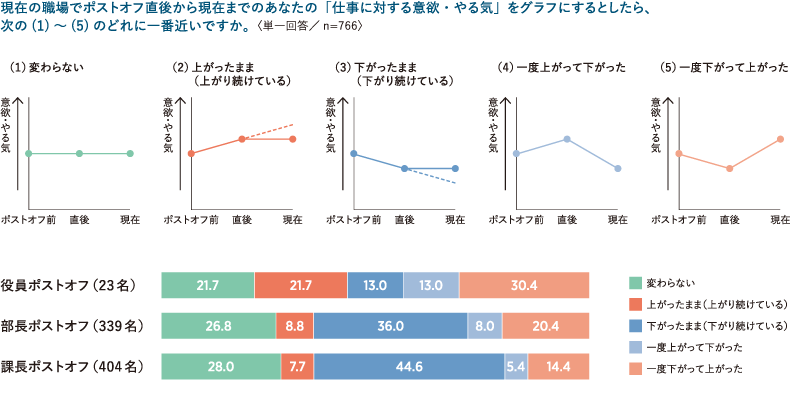

「やる気が下がったまま」4 割

ポストオフ以降の仕事に対する意欲ややる気の変化を、図表6の5パターンから選んでもらった。回答者数の多い部長・課長ポストオフを見ると、やる気は変わらないとする人が3割弱いる一方で、一度はやる気が下がったとする人は6割近くにのぼり、内訳として下がったままという人が4割前後、やる気が再浮上した人は2割前後にとどまる。

<図表6>ポストオフ後の仕事に対する意欲・やる気の推移(%)

パターン(5)を選んだ人に、やる気が再浮上したきっかけを尋ねたところ、「仕事で成果があがった」(部長ポストオフ33.3%・課長ポストオフ24.1%)、「会社や仕事に対する自分の考え方が変わった」(部長ポストオフ30.4%・課長ポストオフ37.9%)などが上位に挙がった。ポストオフ後の適応支援は、新しい担当業務で成果をあげることや、仕事を意味づけるサポートが有効といえそうだ。

しかし、再浮上が簡単ではないことを踏まえると、ポストオフ時に仕事への意欲が下がらないようにすることが重要だろう。仕事生活の引退時期が延びる現代社会において、気力のもてない状況が長くなるのは本人にとっても避けたい事態だろう。ポストオフ前にできる準備はあるだろうか。

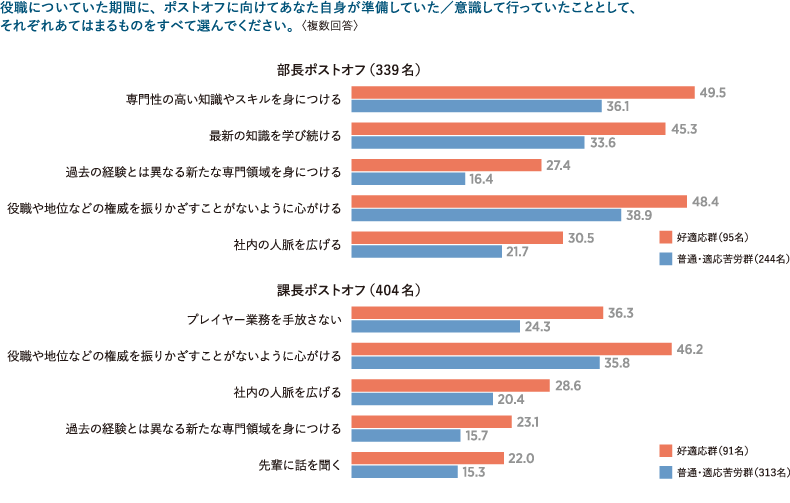

準備していたこと、やっておけばよかったこと

ポストオフ前の準備や意識していたことについて、ポストオフ後の新環境への好適応群と、普通・適応苦労群を比較し、ポイント差が大きかったものを図表7に記載した。部長ポストオフでは、高い専門性・最新知識・新しい専門性などの知識を身につけること、そして権威を振りかざさない、社内人脈を広げるといった役職を降りた後も協働しやすい関係性づくりが上位に挙がった。課長ポストオフでは、プレイヤー業務を手放さないという回答が特徴的だ。いずれも、役職以外の現場業務を遂行するための知識更新、関係性構築がポイントといえそうだ。

<図表7>ポストオフ時の好適応群/普通・適応苦労群のポイント差が大きい、

ポストオフ前の準備・行動(%)

好適応群がやっておけばよかったと考える上位は、部長ポストオフでは、若い世代から学ぶ(18.9%)、シニア世代が職場で力を発揮できるようにする(17.9%)など、課長ポストオフでは、キャリア相談やガイダンスの受講(17.6%)、若い世代から学ぶ(16.5%)などであった。部長クラスの役職にあるうちに若い人もシニアも共に活躍できる職場を作っておけばよかった、という感慨をもつことは興味深い。

仕事の協同的な拡張、上司からの尊重と期待、実力主義の風土

仕事は1人で行うものではなく、そのやる気はさまざまな環境に左右される。ここまで見てきたような価値観の変化など、個人要因の他に、環境要因の影響もあるだろう。本人要因と環境要因、どちらのどのような影響が大きいのだろうか。仕事生活の引退時期は昔と大きく変わったが、職場のミドル・シニアへの視線や上司からのマネジメントも適応的に変化したのだろうか。

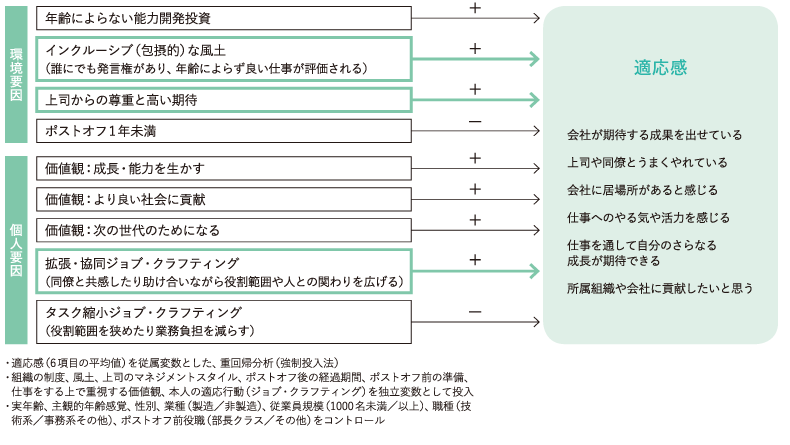

図表8は、現在の仕事への適応感(成果実感・居場所感・やる気・成長感など)を高める要因を探った結果である。複数要因からの影響を比較検討できる分析方法である重回帰分析を用いた。環境要因については会社の仕組みや風土、業種、企業規模、上司の特徴を、個人要因については年齢、性別、職種、ポストオフ前役職、ポストオフ後の経過期間、ポストオフ前の準備、現在の価値観、本人の適応行動が影響すると考え、分析に取り入れた。図表には重回帰分析で有意水準に達したものだけを記載し、係数が相対的に大きいものを太枠で記している。

<図表8>適応感に影響する環境要因・本人要因(重回帰分析)

分析に取り入れた変数のなかで最も影響が大きかったのは、本人の適応行動のうち拡張・協同ジョブ・クラフティングであった。ジョブ・クラフティングとは、担当する仕事の物理的・認知的な範囲を自ら変化させることで、仕事経験を自分にとって良いものに変化させる行動である。強みや関心を生かす、同僚と共感し助け合いながら役割範囲や人との関わりを広げる、社会的・個人的に意義ある仕事と捉え直すといった仕事の拡張が、ポストオフ後に成果をあげ、居場所を作り、活力を生み出すことが示唆された。

他方、役割範囲を狭め業務負担を減らすタスク縮小ジョブ・クラフティングは適応感にマイナスの影響を与えた。先行研究では、仕事生活からの引退がより近くなる時期において、縮小的なジョブ・クラフティングが重要な適応行動であることが示唆されている。しかし、本調査の対象の50~64歳の正社員の適応感に限れば、必ずしも有益でないことが示唆された。

誰でも発言でき良い仕事が評価される

本人の適応行動に続いて適応感を高めたのが、上司のマネジメントスタイルとインクルーシブ(包摂的)な風土である。インクルーシブな風土とは、誰の発言も真摯に受け止められ、独自の才能が生かされ、年齢によらず良い仕事が評価されるといった風土を表している。逆からいえば、特定の属性にある人の意見ばかりが通ったり、若い人の活躍が認められなかったりする環境は、ポストオフ者の適応感を下げる要因となる。

例えば、役職者であることに由来する権力=ポジションパワーで物事を進めるような文化では、それ以外の能力や関係性で物事を動かすことが難しくなったり、個別の人を見るより属性のステレオタイプで判断され、ポストオフ後に能力開発・発揮の機会が得にくくなったりすることが考えられる。

尊重しつつ高い期待をかける

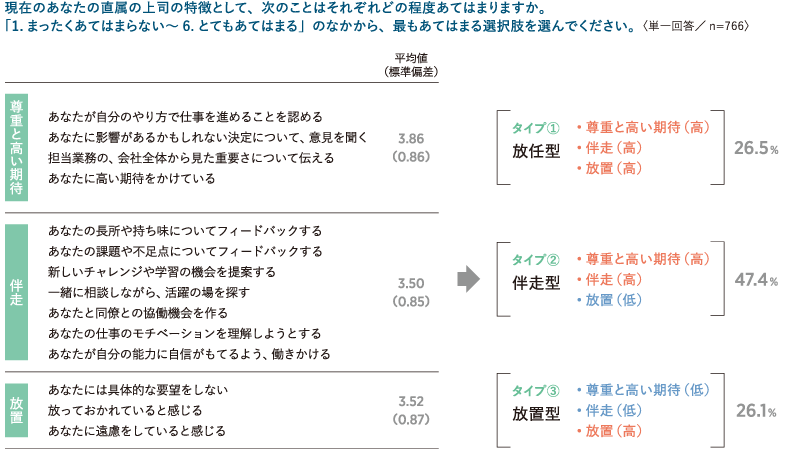

インクルーシブな風土以上に、上司のマネジメントスタイルの影響は大きい。より詳しく見てみたい。本調査で用いたマネジメント行動のリストを図表9に示した。ポストオフ者の受けているマネジメントには3タイプが見いだされた。3種類のマネジメント行動のすべてが高く、高い期待をかけ、内省や試行錯誤を支援するが、放置度も高い「放任型」のタイプ(1)。本人の意思を尊重しながら高い期待をかけ、内省や試行錯誤に伴走し、放置はしない「伴走型」のタイプ(2)。具体的な要望や提案をせず、遠慮したり放っておいたりする「放置型」のタイプ(3)である。

<図表9>ポストオフ者に対する、上司のマネジメント行動

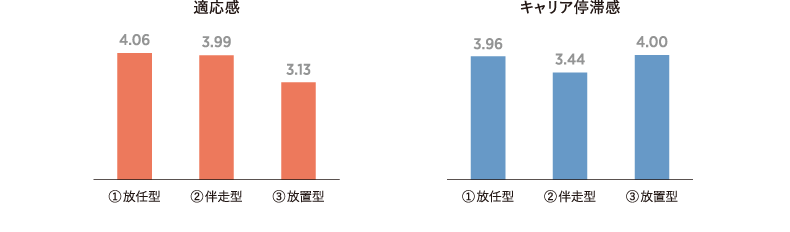

タイプごとの適応感は、図表10のようになる。(1)放任型と(2)伴走型の上司のもとではいずれも適応感が高く、(3)放置型では低い水準にとどまる。では、(1)放任型と(2)伴走型は、ポストオフ者にどちらも同じ影響を与えるのだろうか。

<図表10>上司のマネジメントスタイルと、適応感およびキャリア停滞感との関係

伴走型が、希望とチャレンジを生み出す

図表10のマネジメントタイプごとの適応感の隣に、キャリア停滞感についてもグラフを示した。キャリア停滞感とは、“仕事人生に新しい展開はないだろう”“新しいチャレンジをするつもりはない”といった、目の前の仕事だけでなく先々を展望したときに希望や活力がもてないといった状態を指す。つまり停滞感が低い場合に、希望やチャレンジが生まれていると解釈できる。キャリア停滞感を低い水準にとどめたのは、(2)の伴走型のみであった。

目の前の新しい役割に対して意欲をもち、成果をあげ、居場所を作ることに対して、本人のやり方を尊重しながらも高い期待をかけ、率直なフィードバックを行ったり活躍のための試行錯誤に伴走したりするマネジメントが有効であるといえる。さらに、先々に希望をもち新しいチャレンジに踏み出していくには、放任型というよりは、放置されていないと感じさせるケア的な関わりが重要といえそうだ。4分の1の人が経験している放置型は、あまり良い結果を生まない可能性が高い。

以上、ポストオフ経験者の実態に迫り、適応感を高める環境と本人の行動について考察を重ねた。人生100年時代、ポストオフ後も同じ会社に勤めつつ、活力を失わない人も少なくない。そうした方々は、ポストオフ前から知識やスキルを更新し、役職にとらわれず周囲の人と関わることを心がけていた。そして、ポストオフ後には仕事への新たな意味づけに向き合い、面白さを見いだし、周囲と共感し助け合いながら役割範囲や人との関わりを広げていた。 ポストオフ経験者は、役職者時代よりも曖昧な期待のなかに生きていることを本人も周囲も自覚する必要がある。本人の希望も他者からの期待も、言葉にして伝えて確認し合い、新たな仕事のやりがいを意味づけていく関係性が望ましいといえるだろう。

また、適応感の高いポストオフ者は、年齢によらないインクルーシブな風土のなかで能力開発機会を得て、個人として尊重し高い期待をかけながら、良い点も課題も率直にフィードバックをし試行錯誤にも伴走してくれる上司に恵まれていた。年齢によらず活躍できる文化を職場に作り伴走する上司とは、ポストオフ者自身のかつての姿でもあろう。今、役職者の立場にある人がミドル・シニアに行うケアは、まさに他人のためならずといえそうだ。

※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.62 特集1「アフターミドルの可能性を拓く」より抜粋・一部修正したものである。

本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。

執筆者

技術開発統括部

研究本部

組織行動研究所

客員研究員

藤澤 理恵

リクルートマネジメントソリューションズ組織行動研究所主任研究員、東京都立大学経済経営学部助教を経て、青山学院大学経営学部准教授。博士(経営学)。当社組織行動研究所客員研究員。

“ビジネス”と”ソーシャル”のあいだの「越境」、仕事を自らリ・デザインする「ジョブ・クラフティング」、「HRM(人的資源管理)の柔軟性」などをテーマに研究を行っている。

経営行動科学学会第18回JAAS AWARD奨励研究賞(2021年)・第25回大会優秀賞(2022年)、人材育成学会2020年度奨励賞。

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)