- 公開日:2025/06/11

- 更新日:2025/07/21

私たちリクルートマネジメントソリューションズは、60年以上にわたり人々の内面(性格、志向、価値観など)を測定してきた技術を生かし、働く皆さんの意識・特性を多角的に捉えるチャレンジをしています。2024年は「働く人の本音調査2024」「働く人のリーダーシップ調査2024」を実施しました。そして今回は企業の人材マネジメントの現状を把握し、今後の実践的なヒントを得ることを目的に「人材マネジメント調査2025」を実施しました。

これまでの企業の人材マネジメントは、採用による「量」の充足(採用)と「質」の向上(育成)という2軸で、さまざまな試行錯誤が行われてきました。昨今、国内の労働力不足の加速により、企業の採用競争が激化し続けるなかで、従来の人材の「量」の充足(採用)は難度が高まっています。

また、昨今は事業のライフサイクルが短期化しており、企業は既存事業推進と新規事業創造の同時実現が求められています。既存事業と新事業において、必要となる人材は「量」と「質」のいずれの面でもより短期的に変化するようになっており、事業ポートフォリオの転換に合わせ、柔軟に変化させていくこと、つまり「流動」が求められます。

このような背景のなか、本調査は、現状の企業の人材マネジメントを把握し、今後の実践的なヒントを得ることを目的に企画しました。

本調査では、企業11社の具体的な取り組み事例を含む詳細レポートを開示しています。ご希望の方はこちらより資料をダウンロードいただけます。

- 目次

- 調査の概要

- 調査の構造

- 調査結果① 「業績向上」は順調。一方で、「新価値創造」・人材の「流動化」に課題。

- 調査結果② 「人材の最適化」が進む企業は、業績も価値創造も好調に。 特に人材の「流動化」が最適化のカギ。

- 調査結果③ 「人材の最適化」を実現するのは、「評価での行動・成果重視」「異動での会社主導・従業員希望」を両立する人事施策方針。

- 調査結果から見えるこれからの人材マネジメント

調査の概要

調査の構造

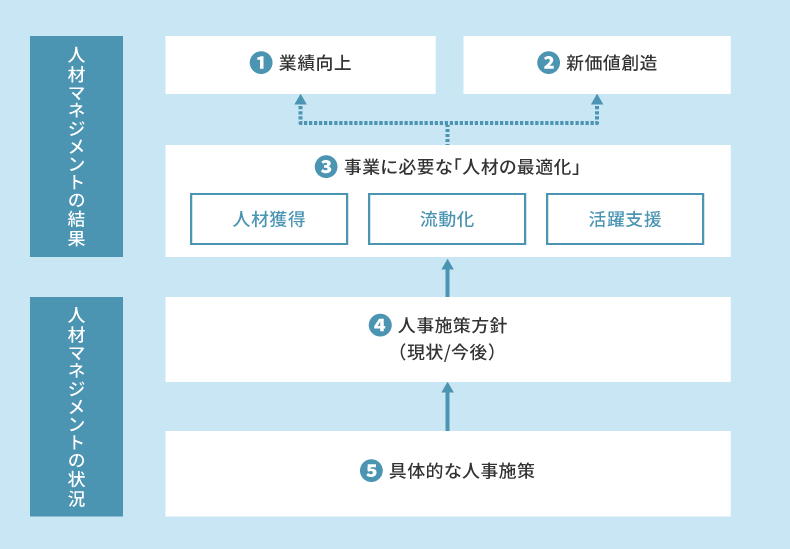

本調査は、企業の人材マネジメントの結果と、それに影響を与える要因との関係性を明らかにすることを目的に、以下のような構造で設計しました。(図表1:調査構造)

まず、「人材マネジメントの結果」として、①業績向上、②新価値創造(新しい価値の創出)、③人材の最適化の3つの認識を明らかにしました。③人材の最適化は、従来の採用による「人材獲得」と、育成などによる「活躍支援」に加えて、異動・配置による「流動化」から成るという仮説のもと、それぞれについて確認しました。

次に、「人材マネジメントの結果」に影響を与えている「人材マネジメントの状況」について、④人事施策方針の現状と今後と、導入されている⑤具体的な人事施策を確認しています。

各要素の関係性を分析することで、企業がどのような④人事施策方針や⑤具体的な人事施策を取れば、③人材の最適化が進むのかを明らかにしました。あわせて、③人材の最適化は、①業績向上や②新価値創造とどう関係しているかを確認しました。

<図表1>調査構造

調査結果① 「業績向上」は順調。一方で、「新価値創造」・人材の「流動化」に課題。

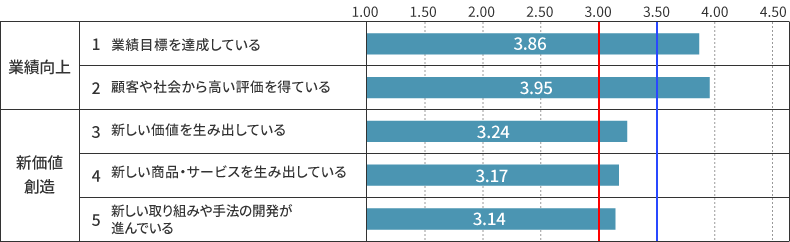

回答企業383社の項目ごとの平均値(5点満点、以下同様)では、「業績向上」に関する項目No.1~2の値は、どちらも3.50*を上回っていましたが、「新価値創造」に関する項目No.3~5は、いずれも3.50を下回りました。(図表2:業績向上・新価値創造 全体平均)

*5段階の選択肢による設問では、平均値が3.50以上の場合、ポジティブな回答(4・5)が概ね半数を超えたと解釈できます。一方、平均値が3.00未満の場合、ネガティブな回答(1・2)がポジティブな回答を上回っていると解釈できます。したがって、本調査においては、3.50以上を「高い水準」、3.00未満を「低い水準」と扱うこととします。

これは、売上や顧客評価といった現在の成果は一定水準にあるものの、新たな価値創出や将来に向けた変革に関しては、十分に実現できていないと認識している企業が多いことを示しています。

<図表2>業績向上・新価値創造 全体平均

質問 あなたが所属している会社について、各項目がどの程度当てはまるかお答えください。 (n=383)

数値は選択肢1~5の平均結果 選択肢1:そう思わない、2:どちらかというとそう思わない、3:どちらともいえない、4:どちらかというとそう思う、5:そう思う、6:分からない/答えたくない

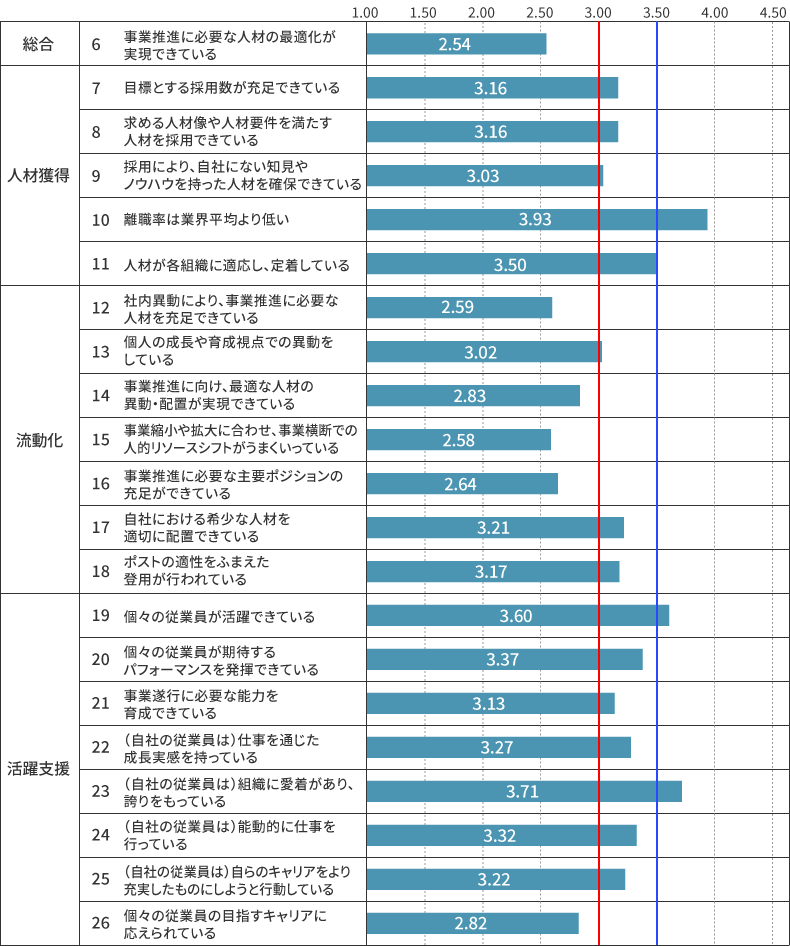

続いて、「人材の最適化」についての自社に対する評価を確認したところ、全体的に企業の問題認識を感じられる結果となりました。(図表3:人材の最適化 全体平均)なかでも[No.6 事業推進に必要な人材の最適化が実現できている]という項目の値は2.54と低く、多くの企業が「人材の最適化」の実現に至っていないと認識していることが明らかになりました。また、「人材獲得」「流動化」「活躍支援」の3つの要素別に確認すると、「流動化」に関する項目No.12~18において、3.00を下回る項目が相対的に多く、特に[No.12 社内異動により、事業推進に必要な人材を充足できている][No.15 事業縮小や拡大に合わせ、事業横断での人的リソースシフトがうまくいっている]はともに2.60を下回りました。

これまでの人材マネジメントでは、採用による「人材獲得」や育成による「活躍支援」がある程度は充足している一方で、「流動化」による「人材の最適化」が十分ではないと考える企業が多い、ということが読み取れます。

<図表3>人材の最適化 全体平均

質問 あなたが所属している会社について、各項目がどの程度当てはまるかお答えください。 (n=383)

数値は選択肢1~5の平均結果 選択肢1:そう思わない、2:どちらかというとそう思わない、3:どちらともいえない、4:どちらかというとそう思う、5:そう思う、6:分からない/答えたくない

調査結果② 「人材の最適化」が進む企業は、業績も価値創造も好調に。 特に人材の「流動化」が最適化のカギ。

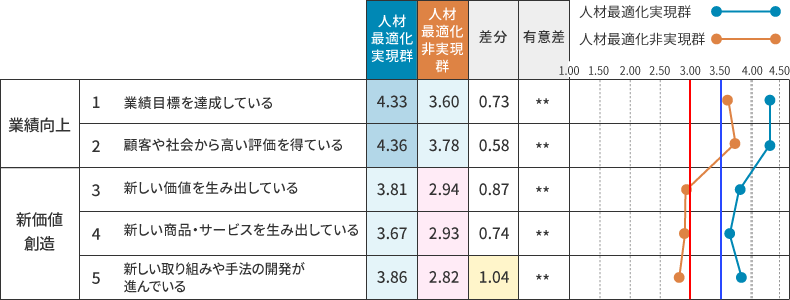

次に、[No.6 事業推進に必要な人材の最適化が実現できている]の選択肢で企業を「人材最適化実現群」と「人材最適化非実現群」の2つに分類し、その違いを比較しました。すると、「人材最適化実現群」の方が、「業績向上」「新価値創造」のすべての項目で3.50を上回りました。(図表4:業績向上・新価値創造 群別比較)一方、「人材最適化非実現群」は「新価値創造」の3項目において3.00を下回りました。すべての項目で群間の差は統計的に有意であり、特に、[No.5 新しい取り組みや手法の開発が進んでいる]では、1.04点の差分がありました。

<図表4>業績向上・新価値創造 群別比較

「人材最適化実現群」と「人材最適化非実現群」:[No.6 事業推進に必要な人材の最適化が実現できている]の選択肢で分類。

「人材最適化実現群」(58社):「そう思う」 「どちらかというとそう思う」 「人材最適化非実現群」(192社) :「どちらかというとそう思わない」 「そう思わない」

統計的に有意差のある項目に印(**p<0.01)。

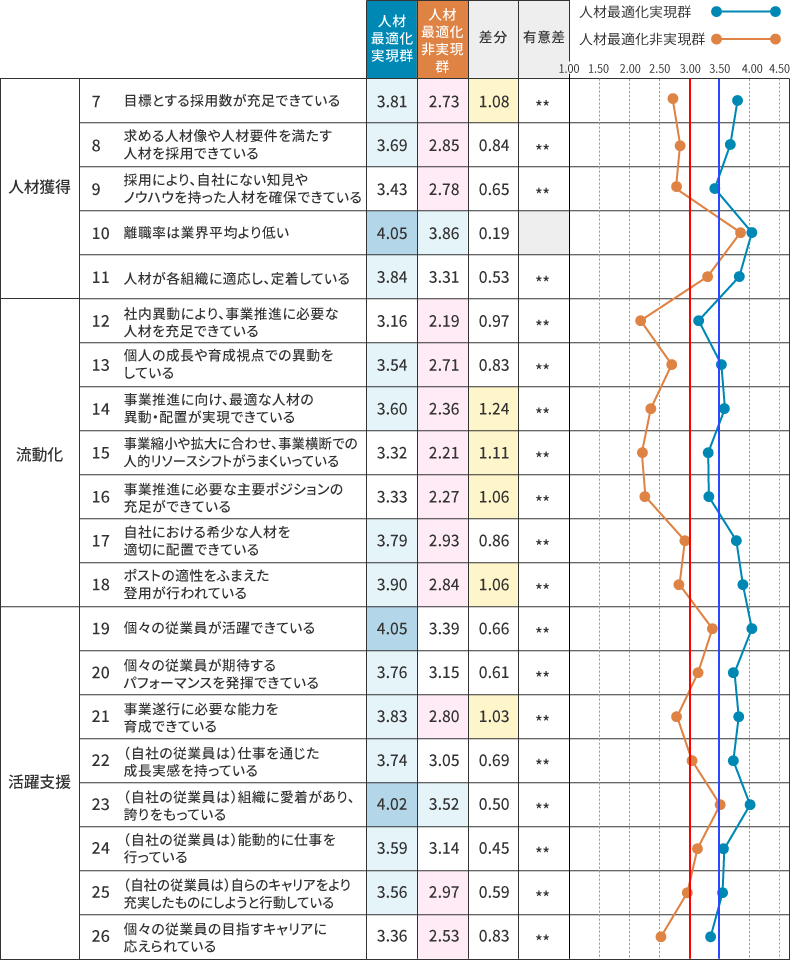

「人材獲得」「流動化」「活躍支援」に関する項目についても、「人材最適化実現群」の方がすべての項目の値が高く、なかでも、6項目において差分が1.00点を超えており、そのうち4項目が「流動化」項目([No.14 事業推進に向け、最適な人材の異動・配置が実現できている][No.15 事業縮小や拡大に合わせ、事業横断での人的リソースシフトがうまくいっている][No.16 事業推進に必要な主要ポジションの充足ができている][No.18 ポストの適性をふまえた登用が行われている])でした。(図表5:人材獲得・流動化・活躍支援 群別比較)

これらの結果から、「人材の最適化」を実現するためには、特に、事業の状況をふまえた事業間での人材リソースの流動化(ヨコの最適化)と、主要ポジションの適性把握と充足(タテの最適化)という、縦横両軸の最適化を図っていくことがポイントと捉えられます。

また、このように「人材の最適化」を進めることで、事業の「業績向上」や「新価値創造」に良い影響を与える可能性があると考えられます。

<図表5>人材獲得・流動化・活躍支援 群別比較

「人材最適化実現群」と「人材最適化非実現群」:[No.6 事業推進に必要な人材の最適化が実現できている]の選択肢で分類。

「人材最適化実現群」(58社):「そう思う」 「どちらかというとそう思う」 「人材最適化非実現群」(192社) :「どちらかというとそう思わない」 「そう思わない」

統計的に有意差のある項目に印(**p<0.01)。

調査結果③ 「人材の最適化」を実現するのは、「評価での行動・成果重視」「異動での会社主導・従業員希望」を両立する人事施策方針。

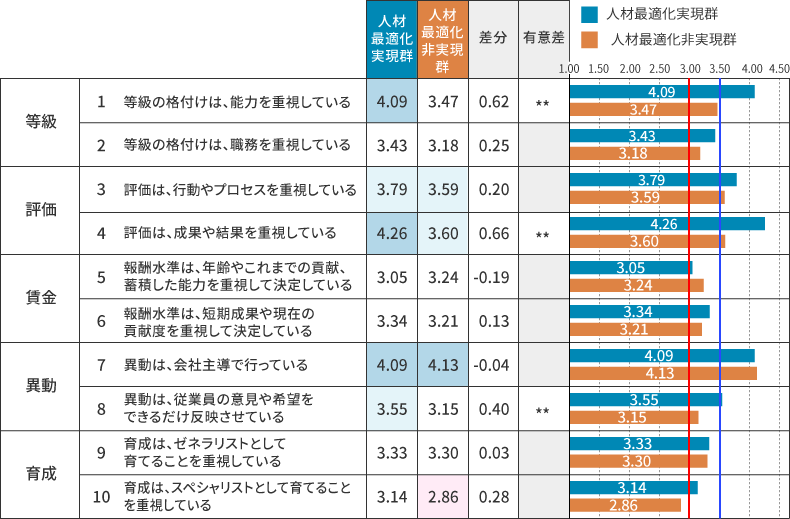

さらに本調査では、「人材マネジメントの結果」に影響を与える「人材マネジメントの状況」のうち「現状の人事施策方針」各項目について、「人材最適化実現群」と「人材最適化非実現群」の値の違いを確認しました。(図表6:現状の人事施策方針 群別比較)

「人材最適化実現群」の結果のうち、3.50を超えている項目は、以下のとおりです。特に「評価」と「異動」については、2項目がどちらも3.50を超えています。

[No.1 等級の格付けは、能力を重視している]

[No.3 評価は、行動やプロセスを重視している]

[No.4 評価は、成果や結果を重視している]

[No.7 異動は、会社主導で行っている]

[No.8 異動は、従業員の意見や希望をできるだけ反映させている]

次に、「人材最適化実現群」と「人材最適化非実現群」で有意差があった項目は、以下のとおりです。

[No.1 等級の格付けは、能力を重視している]

[No.4 評価は、成果や結果を重視している]

[No.8 異動は、従業員の意見や希望をできるだけ反映させている]

これらの結果から、「人材最適化実現群」は、以下の特徴があることが分かりました。①行動・プロセス評価と成果・結果評価を両立しつつも、「人材最適化非実現群」よりも成果・結果評価を重視している「評価」方針である。

②会社主導と従業員希望の異動を両立しつつも、「人材最適化非実現群」よりも従業員希望を反映させる「異動」方針である。

また、「人材最適化非実現群」との有意差をふまえると、上記に加え、より能力を重視する「等級」方針であることも有効に機能する可能性があります。「評価」「異動」「等級」の方針は、いずれか1つのみで「人材の最適化」を実現できるものではないでしょう。それぞれの方針を適切に組み合わせることで、「人材の最適化」に向けた土台が整うものと考えられます。

<図表6>現状の人事施策方針 群別比較

質問 あなたが所属している会社の「現在」の人事施策方針についてお答えください。

数値は選択肢1~5の平均結果 選択肢1:そう思わない、2:どちらかというとそう思わない、3:どちらともいえない、4:どちらかというとそう思う、5:そう思う、6:分からない/答えたくない

「人材最適化実現群」と「人材最適化非実現群」:[No.6 事業推進に必要な人材の最適化が実現できている]の選択肢で分類。

「人材最適化実現群」(58社):「そう思う」 「どちらかというとそう思う」 「人材最適化非実現群」(192社) :「どちらかというとそう思わない」 「そう思わない」

統計的に有意差のある項目に印(**p<0.01)。

調査結果から見えるこれからの人材マネジメント

ここまで、383社のアンケート結果から、これからの人材マネジメントについて考察をしてきました。事業推進に向けた「人材の最適化」を測っていくためには、採用による「人材獲得」と育成による「活躍支援」に加えて、「流動化」に取り組むこと、また、「評価での行動・成果重視」「異動での会社主導・従業員希望」を両立する人事施策方針がポイントになることが見えてきました。

今後ますます、労働力不足が加速する日本社会において、新しい価値を創造しながら事業を推進していくために、事業横断のリソースシフト(企業が抱えるヒト・モノ・カネなどのリソースを、事業戦略や組織目標に合わせて戦略的に移動、配分、または活用していくこと)も含めた最適な異動・配置や、主要ポジションの適性把握と充足など、「流動化」により取り組むことが寄与していくと考えます。

本調査では、企業11社の具体的な取り組み事例を含む詳細レポートを開示しています。ご希望の方はこちらより資料をダウンロードいただけます。

以上

執筆者

技術開発統括部

コンサルティング部

マネジャー

青木 麻美

2004年大手電機メーカー入社、営業担当。2007年研修会社入社、人材開発・組織開発の設計・講師を担当。2015年より現職。人事コンサルタントとして、人事制度設計や組織開発、ダイバーシティマネジメント、組織開発を担当。

米国ATD認定Certified Professional in Learning and Performance(CPLP)

令和7年中小企業診断士合格

おすすめコラム

Column

関連するお役立ち資料

Download

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)