- 公開日:2025/05/19

- 更新日:2025/07/21

リソースシフトの成功には、「戦略」と「人材」の真の統合が求められます。その具体的な実践方法について、前回は「動的人材ポートフォリオ」という視点をご紹介しました。特に、企業が抱える典型的な課題として、不十分な人材の状態把握、スキル偏重の評価、属人的な選定、送り込み後のフォロー不足などを挙げました。こうした企業側の問題を放置すると、配置後のパフォーマンスやモチベーションが低下するなど、組織と個人の両方に望ましくない状況が生じてしまいます。

2回目となる今回は、企業側の課題を解決しつつ、個人側が前向きに取り組める環境を具体的に整備するためのアプローチについて掘り下げていきます。

- 人的資本を最大限に生かす組織づくりとは~リソースシフトの在り方~ ④

- リソースシフトの理想と現実――成功への最短アプローチ その2

- 人的資本を最大限に生かす組織づくりとは~リソースシフトの在り方~ ③

- リソースシフトの理想と現実――成功への最短アプローチ その1

- 人的資本を最大限に生かす組織づくりとは ~リソースシフトの在り方~ ②

- リソースシフトを成功させるための視点と仕組みとは

- 人的資本を最大限に生かす組織づくりとは ~リソースシフトの在り方~ ①

- 現状と理想のギャップを埋める、効果的な人事施策とは

- 目次

- 課題を理解する――リソースシフトで起こりがちな問題とは

- 課題を乗り越えた具体例――リアルな壁をどう克服したか

- 課題解決のための3つの視点

- リソースシフトを支える仕組みづくり――企業全体での取り組みへ

- 次回は企業の具体例をご紹介

課題を理解する――リソースシフトで起こりがちな問題とは

企業が競争力を保ち、変化に柔軟に対応するために「リソースシフト」を戦略的に行うことは重要ですが、現実には多くの課題が伴います。異動を経験する本人は、組織文化や風土の違い、新しい仕事の進め方への戸惑い、将来に対する不安や焦りなどに直面します。

弊社機関誌「RMS Message vol.39」の特集「『適応』のメカニズムを探る」では、組織社会化、異文化適応、進化心理学といった学術分野の知見をもとに、社会人の適応について考察しています。 この特集によれば、個人が新たな環境に適応するプロセスは一様ではなく、経験から学ぶ能力や環境からの支援が適応能力に影響を与えるとされています。さらに、同特集内の調査報告では、中途採用者の適応に関する実態調査が紹介されており、職種や転職回数、転職後の時期の違いが適応プロセスに影響を与えることが示唆されました。これらの知見は、リソースシフトにおける個人の適応課題を理解するうえで重要な示唆を提供しています。

これらの情報を踏まえると、リソースシフトにおいては、個人の経験やスキル、環境からの支援が適応プロセスに大きな影響を与えることが分かります。そのため、企業側は適切なサポート体制を整備し、個人側が新しい環境にスムーズに適応できるよう支援することが重要です。

出典:リクルートマネジメントソリューションズ「RMS Message vol.39」 特集「『適応』のメカニズムを探る」

課題を乗り越えた具体例――リアルな壁をどう克服したか

このような課題を実際に乗り越えた人たちの具体例には、さまざまな注目すべき観点があります。

例えば、あるベテラン社員は、組織文化の違いに直面した際に「健全な危機感」を抱き、自分の状況を冷静に受け止め、目の前の課題に集中して取り組むことを決断しました。これまでの慣れ親しんだ部署とは異なり、異動先でのスピード感や若手中心のチーム編成にも戸惑いましたが、マネジャーとの定期的な1対1の面談を通じて、自身の経験が新しい環境でも役立つことを再確認。さらに、マネジャーからの信頼や刺激的なサポートを得ることで自信を取り戻し、新しい環境でも徐々に成果を上げていきました。

一方、リソースシフトの動きのなかで復職したワーキングマザーは、復帰後すぐは自分のペースで業務を進められず悩んでいました。しかし、チームメンバーとの対話を通じて時短勤務に合った効率的な業務設計を共に考案し、自ら実行したことで、自信とモチベーションが徐々に回復することに。自分自身で業務への取り組み方を決め、人事や周囲のサポートを積極的に引き出すことで、段階的に成果を実感できるようになったといえます。

ある中堅社員のケースでは、自身の過去の経験やスキルを棚卸しし、それを新しい職場で再活用できるように整理することで、自ら適応が進むように努力。若手社員も、周囲からのサポートを受けつつ、些細なことにも自身の主体性を維持して挑戦を続け、小さな成功体験を重ねることで成長を感じながら壁を乗り越えていきました。

課題解決のための3つの視点

このような具体例を幅広く見ていくと、リソースシフトの課題を乗り越えるために実現すべき3つの視点が浮かび上がってきます。1つ目は、リソースシフトに関わる人や組織が「シームレスに連動」すること。2つ目は、リソースシフトはシフトしたら終わりではないという「時間軸の意識」を持つこと。そして3つ目は、周囲のサポートだけでなく「個人のエネルギーの維持・向上」が最も重要だということです。

1. シームレスな連動

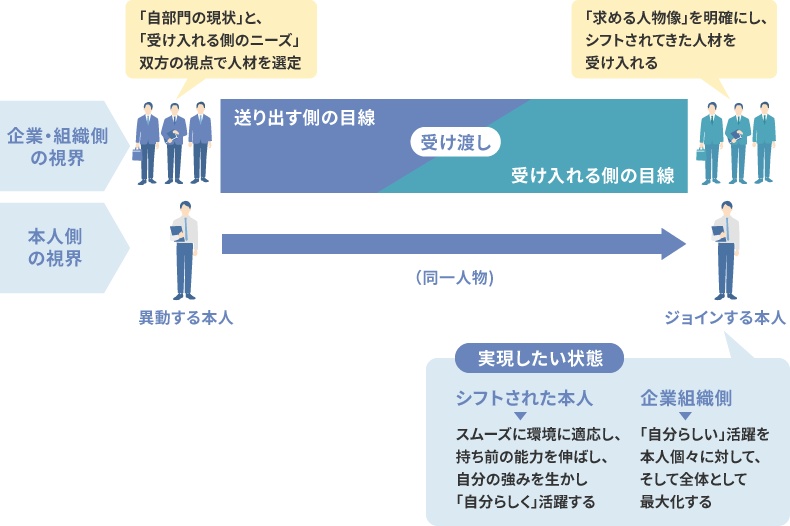

リソースシフトの理想的な姿は、企業の目的とシフトされる本人の成長がシームレスに連動することです。リソースの送り手と受け手が明確な目的や期待される成果を事前に共有することで、異動後のギャップを最小限に抑え、本人の能力発揮がスムーズになります(図表1)。

送り出す側は、自部門の課題解決や経営戦略実現に向けた適切な人材ポートフォリオを実現するために、人材を選び、送り出します。一方、受け入れる側も、戦略に必要な能力や特性を明確にし、それに見合った人材を積極的に受け入れます。これらを踏まえると、送り出す側は、異動前のシフトされる本人の業務実績や強み、育成すべきポイントなどを明確に文書化すること。そしてそれを、受け入れる側と共有することで、シフトされた本人のスムーズな移行を効果的に支援できるでしょう。

<図表1>

そして何より重要なのは、「シフトされる本人」の視点です。本人がシフトを通じてスムーズに環境に適応し、持ち前の能力を伸ばし、個性や強みを生かしていきいきと活躍できるかどうか。これが単なる人員異動ではない、企業成長を支えるリソースシフトの本質的なテーマとなります。このような個人の活躍を全体として最大化することこそが、私たちの目指すリソースシフトの本来の姿です。

2. 時間軸の意識

シフト後の個人の適応や成長を促進するためには、単なるサポート施策の提供にとどまらず、個人の心理的な適応プロセスを意識した「時間軸」の視点が不可欠です。前述の「RMS Message vol.39」の総括内でも、個人の適応には、主体的に行動しながら、思い通りにならない物事も良い面に目を向け、自分なりの意味を見出す「ポジティブフレーミング」が効果的であると示されています。また、これは「経験学習行動」だと言及されており、わかりやすく言い換えると「個人が主体的に仕事や環境に向き合い、自身に意味づけを行い、自らの学びを促進していくこと」といえます。

こうした適応プロセスを時間軸に沿って考えると、異動直後の初期段階は、シフトされた本人が新たな環境において自身の役割や居場所を見出すうえで最もストレスが高まる時期です。この段階では、環境の違いや役割の不明確さから不安が生じやすいため、メンター制度などにより心理的支援をすることや、シフトされた本人が自身の感情を共有できる対話の機会を設けることが有効でしょう。

続く中期段階(異動から数カ月〜半年後)では、シフトされた本人が自らの経験やスキルを、新しい環境でどう活用できるかを探求し始める時期です。この段階では、上司や周囲との定期的なフィードバックを通じて、自分自身の存在価値や具体的な貢献の実感を得られるような支援が求められます。

後期段階(異動から半年〜1年以上経過後)になると、シフトされた本人は新しい環境で主体的に自分のキャリアや成長機会を設計していくことが期待されます。この段階ではキャリア面談などを通じて、シフトされた本人が新しい環境を成長機会と捉え、自身の「価値観や行動パターン」を能動的に再構築していけるようにサポートすることが重要です。

こうした時間軸を意識した適応プロセスに沿った支援を行うことによって、シフトされた本人の主体性が尊重され、真の適応や成長が促進されます。

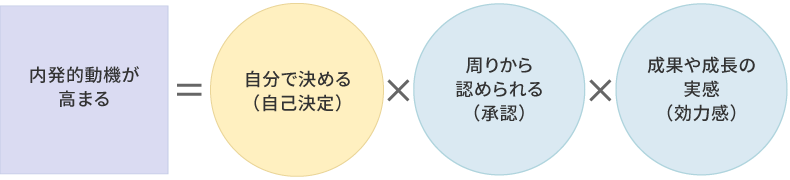

3. 個人のエネルギーの維持・向上

リソースシフトを成功に導くためには、シフトされた本人の意欲やエネルギーが途切れず、継続的に課題を乗り越えていける状態をつくることが重要です。そのためには、シフトされた本人自身が主体的に意思決定できる環境(自己決定)、周囲から受容され認められている実感(承認)、そして取り組みが成果や成長に結びついている実感(効力感)という3つの要素が鍵となります(図表2)。これは内発的動機を高める構造として、リクルートの創業者の1人である大沢武志の『心理学的経営』(PHP研究所、1993年)にも詳述されています。より専門的に学びたい人には同書をお薦めします。

<図表2>

例えば、あるベテラン社員は自ら主体的に業務目標を決定し(自己決定)、その取り組みに対してマネジャーや周囲から認められ(承認)、実際に課題解決が進むことで効力感を得て、継続的にエネルギーを高めました。こうした内発的動機の要素が揃うことで、シフトされた本人の成長意欲が自然に引き出され、課題に直面しても前向きに挑戦することが可能になります。これらをより促進するために、自己決定、承認、効力感それぞれに対して、以下のような工夫が有効になります。

- 自己決定:4半期ごとの本人による「目標設定と振り返り」と、その確認ミーティング

- 承認:上司やチームメンバーとの月1回のフィードバック会や表彰制度

- 効力感:小さな目標達成を積極的に可視化する仕組みや習慣

リソースシフトを支える仕組みづくり――企業全体での取り組みへ

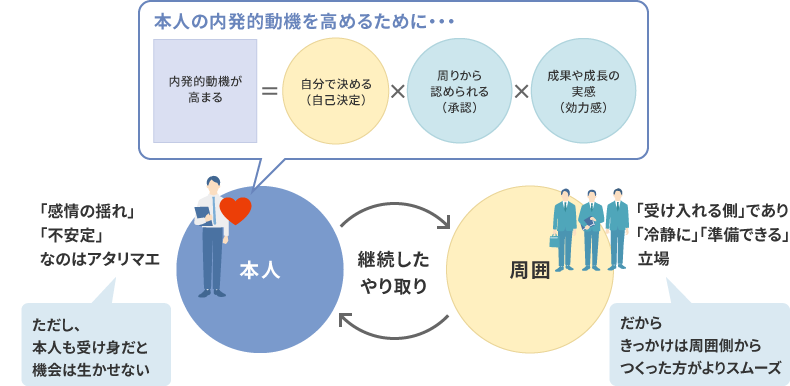

これまで述べてきたとおり、リソースシフトにおいてシフトされた本人の感情が揺れたり不安定になったりすることは自然な現象です。シフトされた本人が自分らしい成長を継続するためには、周囲との意図的なやり取りや働きかけが非常に重要になります。シフトされた本人が不安定になるタイミングでは、本人や周囲が状況にただ受け身でいるだけでは、その経験を成長機会として生かすことは難しくなります。そこで、周囲(特に受け入れ側)が冷静かつ意図的にコミュニケーションや支援の「起点」をつくり、シフトされた本人との対話やサポートを継続的に循環させる仕組みを整えることが有効です(図表3)。

<図表3>

例えば、シフトされた本人が戸惑いや不安を感じ始めたタイミングで職場のマネジャーが面談を設定し、シフトされた本人が現状認識や課題感を共有することで、安心して課題に取り組める心理的な土台をつくります。このような「シフトされた本人と周囲のぐるぐると継続するやり取り」を、組織として意図的かつ定期的に実施することが、リソースシフトを戦略的に成功させるうえでの重要なポイントです。

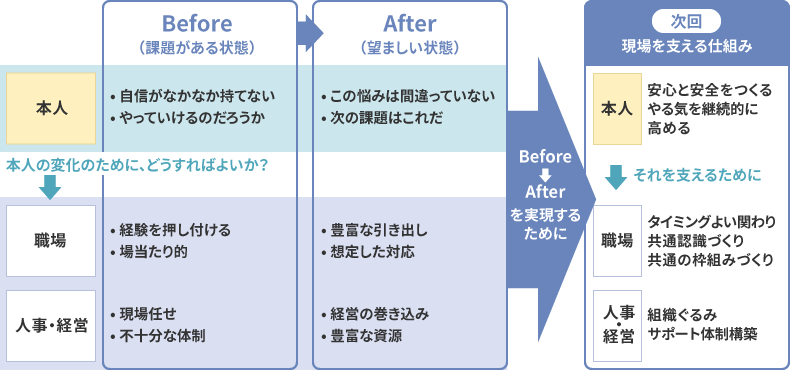

こうした仕組みが機能すると、Before(課題がある状態)からAfter(望ましい状態)への変化が生まれます。具体的には、シフトされた本人は自信を持てずに不安を感じていた状態から、安心感を得て前向きに課題設定ができるように。職場では、これまでの場当たり的な対応から脱却し、シフトされた本人に対して計画的かつ豊富なサポートやフォローができるようになります。また人事・経営の立場からも、これまで現場任せにしていた支援体制を改め、戦略的に経営資源を投入し、職場が積極的にシフトされた本人を支援できる環境を整備できるようになります(図表4)。

<図表4>

次回は企業の具体例をご紹介

次回のコラムでは、これまで述べてきたような仕組みを実際に構築し、シフトされた本人、職場、人事・経営が一体となってリソースシフトを成功させている企業の具体例を紹介します。それを通じて、企業と個人が共に持続的な成長を遂げるための実効性ある仕組みづくりのヒントをさらに掘り下げていきます。

執筆者

技術開発統括部

コンサルティング部

エグゼクティブコンサルタント

竹内 淳一

1993 年、株式会社リクルート入社。人事部門での採用リーダーを経て、2003 年から「データを活用し個を生かし組織を強くする」をテーマに、採用から入社後の適応・定着・活躍までを一貫して取り組むコンサルティングに従事。組織マネジャー・プロジェクトマネジャーとしてコンサルティングや営業、サービス開発を行い、2011 年より現職。現在は特に「人材ポートフォリオとリソースフローの最適化」を軸に、製造・サービス・IT業界などの大手企業を中心に支援。

- 人的資本を最大限に生かす組織づくりとは~リソースシフトの在り方~ ④

- リソースシフトの理想と現実――成功への最短アプローチ その2

- 人的資本を最大限に生かす組織づくりとは~リソースシフトの在り方~ ③

- リソースシフトの理想と現実――成功への最短アプローチ その1

- 人的資本を最大限に生かす組織づくりとは ~リソースシフトの在り方~ ②

- リソースシフトを成功させるための視点と仕組みとは

- 人的資本を最大限に生かす組織づくりとは ~リソースシフトの在り方~ ①

- 現状と理想のギャップを埋める、効果的な人事施策とは

おすすめコラム

Column

関連するお役立ち資料

Download

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)