連載・コラム

採用戦略~未来に向けた採用の在り方~ 第3回

採用活動の評価と戦略の策定

- 公開日:2025/04/14

- 更新日:2025/07/21

社会情勢やビジネスシーンの変化により、注目度が高まっている「採用戦略」をテーマとし、3回に分けてお届けしている本コラム。前回の第2回では、「採用ブランディング」や「ターゲットの惹きつけ」を主題とし、採用戦略の外部視点について紹介しました。

第3回となる本記事では、企業が戦略的な採用を実現するために、自社の採用活動を内部視点と外部視点の両面から検討し、効果的な採用戦略を策定していく方法について解説します。

- 採用戦略~未来に向けた採用の在り方~ 第3回

- 採用活動の評価と戦略の策定

- 採用戦略~未来に向けた採用の在り方~ 第2回

- 採用ブランディングのステップ

- 採用戦略~未来に向けた採用の在り方~ 第1回

- 採用をめぐる問題

採用活動は企業の未来をつくる長期戦略

多くの企業は採用活動を「当該年度の人員補充」という短期的な視点で捉えがちですが、実際には企業の成長を見据えた長期的な戦略策定が必要です。

市場の変化が激しく、優秀な人材の確保が企業競争力の鍵となる現代において、単なる採用人数の確保ではなく、企業の未来を支える基盤づくりの一環として採用活動を位置づけるべきです。そのためには、採用ブランドや採用プロセスが候補者にどのように受け止められているかを考慮した外部視点だけでなく、経営・人事視点と事業・現場視点といった内部視点をバランスよく取り入れた採用戦略が必要になります。

採用活動の検証・評価

ここからは、採用活動に関して、経営・人事視点、および事業・現場視点から検証・評価するプロセスについて解説します。

経営・人事視点からの検証・評価

経営・人事視点では、採用活動が中長期的な経営戦略にどのように寄与しているかを検証することが重要です。

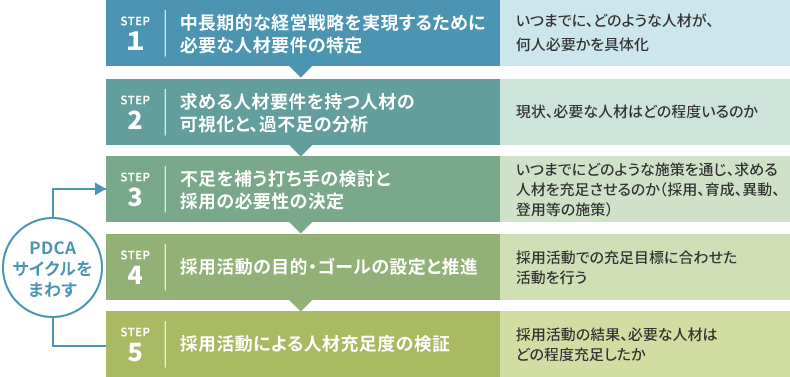

具体的には以下<図表1>のステップで進めます。中長期的な経営戦略に資する人材の確保については、採用活動だけで実現するものではなく、育成や異動、登用など中長期的な施策も併せて検討することが必要です。採用戦略の策定においては、そのなかで採用活動の目標を設定し、充足に向けた活動を行っていく必要があります。

<図表1>経営・人事視点からの検証・評価ステップ

事業・現場視点からの検証・評価

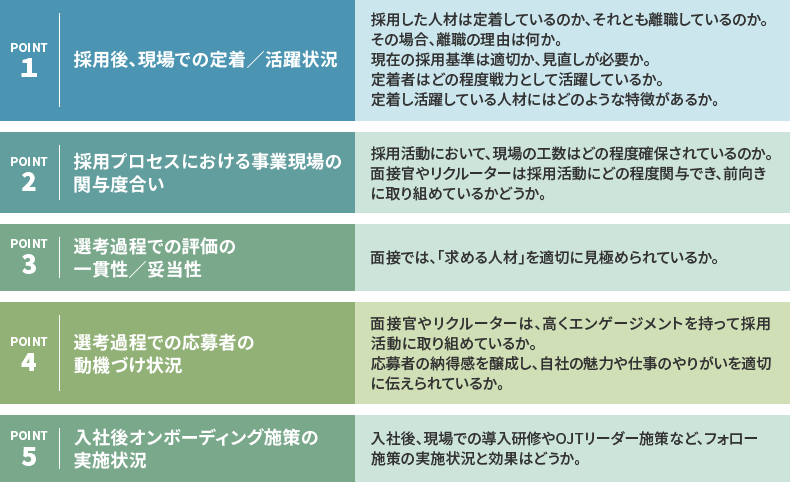

事業・現場視点では、採用した人材が実際に組織のなかでどのように活躍し、定着しているかを検証します。具体的には<図表2>のような観点で検証・評価していくことが必要です。

<図表2>事業・現場視点からの検証・評価観点

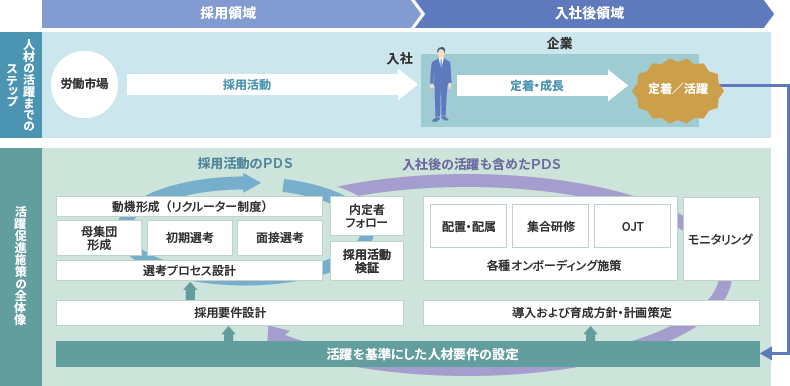

さらに、事業・現場視点ではどのような人材が定着し活躍しているのか、またそれを実現している施策は何かを<図表3>のように整理し、明確にしておく必要があります。

<図表3>採用領域と入社後領域における、人材活躍施策の進行

採用戦略の策定

採用戦略を策定する際には、経営・人事視点と事業・現場視点、双方からのアプローチが必要です。しかし「中長期的に経営側が求める人材」と「現在、現場が求める即戦力人材」は必ずしも一致しないため、双方が求める人材にはギャップが存在することを前提とし、その差をどう埋めるかを考える必要があります。

経営視点と現場視点のギャップを埋める

経営・人事の視点から中長期的に求められる人材には、よく見られるタイプとして大きく次の3つがあります。

- 次世代経営者候補、変革人材

- デジタル人材、DX人材

- グローバルリーダー人材

従来と異なるタイプの人材は一朝一夕に確保できるものではありません。そのため経営・人事戦略をふまえ、適切な配分で従来の活躍人材とのポートフォリオを組み、採用活動を長期的な視点で進化させながら、人材を獲得する必要があります。また、多くの場合、採用の観点だけでなく、入社後の配置や待遇(キャリアパスや初任給の見直しを含む)、リテンション施策に関しても、これまでとは別途に設計・実行することが重要です。これらは、従来の採用活動とはまったく異なるプロセスで実施していくこともあります。

採用活動に関わる現場社員の協力を引き出す

現場で活躍・定着する人材の採用には面接選考も重要なプロセスとなるため、選考の評価傾向を分析し、基準を統一することが必要となります。また、応募者の納得感と満足度を高める魅力的な面接を行えるよう、リクルーターに面接・採用の重要性をインプットさせるトレーニングの実施や、リクルーターに対する動機づけ力向上施策も同様に重要です。

採用活動に関わる現場社員の前向きな協力を引き出すために、前年の面接者やリクルーターに対する応募者の好意的なフィードバックを共有することもモチベーション向上につながります。また、面接者の応募者への対応スキルを磨くことは、面接場面のみならず、社内で1on1面談を行う際や、新入社員受け入れ時の対応において生かすことができます。この点を採用活動に関わる現場社員に伝えて、前向きな姿勢を醸成することも有効です。

加えて、面接に向けて自分の入社動機を振り返ったり、仕事のやりがいや自社の魅力を応募者に語ったり、他のリクルーターと交流したりすることで、リクルーターのエンゲージメントが高まるという効果も期待できます。自分の後輩となる人材の採用に関われることは本来うれしいものです。次世代の採用に関わることを栄誉として捉えられるよう、トップからの辞令というかたちでリクルーターをアサインするような企業もあります。

時代に即した育成手法にアップデート

「経営が求める人材」としてこれまでとは異なる人材を設定し、新たに採用していく場合、採用活動に関する施策はさらに入念に設計する必要があります。また、採用後のオンボーディングの重要性も高まっているため、採用活動から連続し、現場での受け入れ施策も併せて整えていくことが重要です。

インターンシップで現場の協力を得ている場合、インターンシップを実施した職場で応募者を受け入れたり、配属を確約したりして採用を行う企業も増えています。また、人事は現場のオンボーディング状況を把握し、現実的に可能な対応範囲を見極めたうえで、必要な改善を現場に求めることも重要です。

特に、最近の若者世代と育成側の世代では、育ってきた環境や受けてきた教育、積んできた経験が違います。トップダウンの教育が主流で、それに従うことで結果が出たり、我慢が美徳とされたりした育成側の世代と、個性が大切とされ、自分に合うものを選び、正解がないなかで意味や価値を大切にしながら育ってきた若者世代とのギャップ。入社後の育成においても、これまでとは異なる対応が求められているのです。

育成側は、教え、指導することに加え、若手が自律的に意味や価値を感じて行動できるような働きかけが必要であり、育成の在り方も現代に合わせてアップデートすることが重要といえます。

まとめ

採用活動の成功には、外部視点と内部視点の両方から戦略的に採用プロセスを見直すことが不可欠です。経営・人事視点では、企業の中長期的な成長戦略に沿って、リソースを分析したうえで採用目標を設定すること。事業・現場視点では、活躍・定着する人材の採用と、採用した人材の活躍・定着を促す仕組みを同時に整えていくこと。これらの視点をどちらも取り入れることで、企業はより効果的な採用活動を実現できるのです。

第1回でも扱ったとおり、翌年(○年)に入社を予定する内定者の受け入れ、その次の年(○+1年)の入社者の選考と、さらに次の年(○+2年)のインターンシップを並行して行う昨今の採用活動において、採用担当者のパワーは常に不足しています。現実的には、短期間に複数の施策を同時に進めるのではなく、優先順位をつけて進めることで、長期的な視点で計画的かつ着実に進化させていくことが大切です。まずは外部視点、もしくは内部視点での評価から自社の採用活動を分析し、現在抱えている課題を明確にするところから始めましょう。

弊社では、これらの振り返り評価や分析、検証、採用戦略の策定から実行までをサポートするサービスを提供しています。ご興味があればぜひお問い合わせください。

執筆者

技術開発統括部

コンサルティング部

コンサルタント

馬越 かおる

1998年、株式会社人事測定研究所(現リクルートマネジメントソリューションズ)に入社。

営業、人事制度・組織開発コンサルタントを経て、採用領域事業の経営企画・統括、商品プロジェクトリーダーを経験。

現在は採用・新人若手領域のコンサルティング業務に従事。

- 採用戦略~未来に向けた採用の在り方~ 第3回

- 採用活動の評価と戦略の策定

- 採用戦略~未来に向けた採用の在り方~ 第2回

- 採用ブランディングのステップ

- 採用戦略~未来に向けた採用の在り方~ 第1回

- 採用をめぐる問題

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)