連載・コラム

採用戦略~未来に向けた採用の在り方~ 第1回

採用をめぐる問題

- 公開日:2024/12/23

- 更新日:2025/03/06

労働人口の減少、未来の予測が難しいVUCA時代の到来、DX化の進展など、企業を取り巻く環境が複雑化している昨今——。優秀な人材の採用競争は激化し、多くの企業が人材戦略の構築と見直しを迫られています。

今回は、そんな「採用戦略」をテーマとしたコラムを3回に分けてお届け。第1回である本コラムでは、採用競争が激化する背景や、企業を取り巻く課題などについて詳しく解説します。

- 採用戦略~未来に向けた採用の在り方~ 第3回

- 採用活動の評価と戦略の策定

- 採用戦略~未来に向けた採用の在り方~ 第2回

- 採用ブランディングのステップ

- 採用戦略~未来に向けた採用の在り方~ 第1回

- 採用をめぐる問題

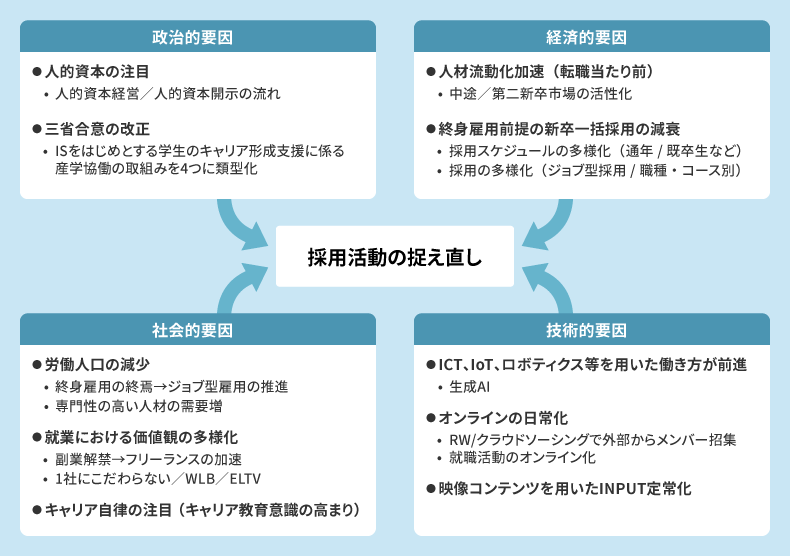

採用を取り巻く環境の変化

コロナ禍で下がった大学卒新卒採用の求人倍率は、24卒以降上がり続け、採用数を満たすことすら難しい環境にあります。少子高齢化による労働力人口の減少が背景にあることから、大学卒業者数の増加が見込まれず、採用難度は依然として高いままです。

また、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の三省合意によるインターンシップの類型化により、企業はインターンシップを単なる採用ツールとしてではなく、学生にとって職業観やキャリア形成を促進する教育的な場として再定義することが求められています。

同時に、人材に求められる要件も変化しています。デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展や、主要事業の転換期にある企業は、「例年通りの枠組みにおける、優秀な人材の採用」ではなく、DX人材の採用、新事業に必要な人材の採用など、新たな基準に対応できる人材の獲得が重要です。このような新たな基準の人材採用において、中途市場の求人倍率は上がり続けており、優秀な人材の採用競争は激化する一方といえます。

企業は、人材獲得のための戦略を根本的に見直す必要に迫られています。単に人材を外部調達するのではなく、既存の社員を有効活用する「配置転換」や、新しいスキルの習得を促す「リスキリング」も重要な手法です。これらを組み合わせた人材戦略を構築しなければ、企業の持続的な成長は難しいといえます。

<図表1>採用活動を取り巻く環境の変化

一方、求職者側の就業における価値観も、転職や独立、テレワークをはじめとした多様な働き方を求める姿勢に変化しています。その結果、1社にこだわらない働き方も肯定的に捉えられるようになってきました。中途採用市場も活況な現在、優秀な人材の獲得だけでなく、定着から活躍までの壁を乗り越えさせる効果的なオンボーディング施策を行うことが、企業側に求められているのです。

「採用戦略を描く」ことの難しさ

多くの企業が厳しい採用環境に直面しながらも、未来に向けた採用戦略を十分に描けていないのが現状です。

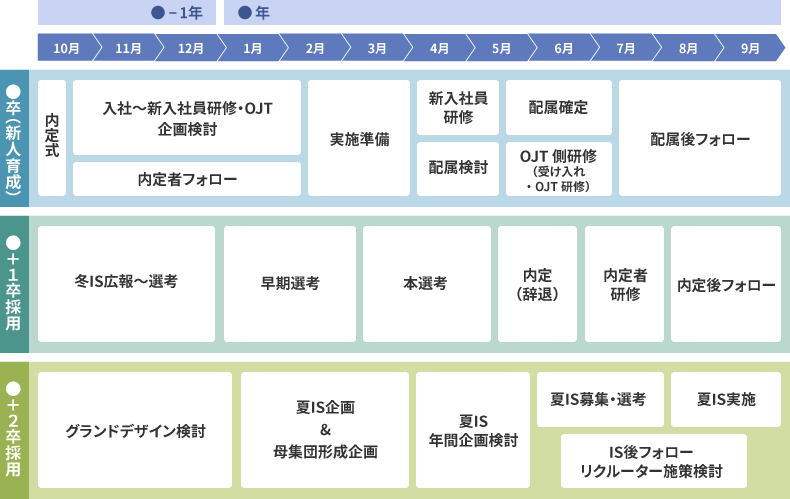

特に新卒採用においては、翌年(○年)に入社を予定する内定者の受け入れ、その次の年(○+1年)の入社者の選考と、さらに次の年(○+2年)のインターンシップが重複し、直近の採用活動の振り返りを完了していないタイミングで、次の採用活動がスタートしています。採用戦略を描くには、多忙すぎるといわざるを得ません。

インターンシップ企画運営、母集団形成、選考、動機づけといった施策ごとに担当者が分かれていたり、職種別に担当が分かれていたりすることも多く、施策ごとの改善にとどまる企業も多いのではないでしょうか。どれも間違いではありませんが、各施策単位での改善だけでは十分とはいえません。採用活動全体を見渡し、重要な課題に注力するといった戦略的な設計が必要です。担当が分かれている、多忙である、そういったことが理由で採用戦略を描けない状況が続けば、事業上の競争力の低下や組織としての不安定さを招くリスクがあるからです。

<図表2>常に3か年が同時進行している採用活動

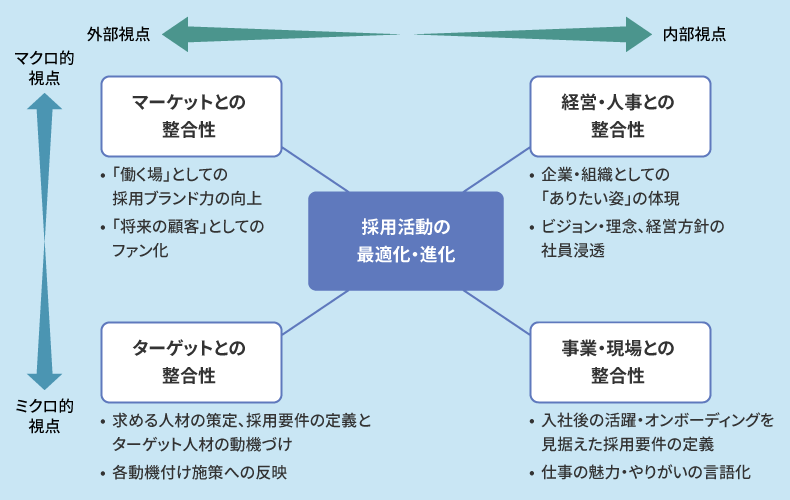

厳しい採用環境、さらには内部リソースも有限ななかで、採用活動を最適化・進化させること——それが採用戦略を描く意味でもあります。採用活動を成功させるために描く戦略上の視点としては、「外部視点」と「内部視点」の両方をバランスよく取り入れることが重要です。

【外部視点】採用ブランディングとターゲットの惹きつけ

当然のことながら、魅力的な採用ブランディングによる応募者の惹きつけはとても重要です。しかし、ターゲットとなる人材を惹きつける戦略的な採用ブランディングについて、悩んでいる企業も多いのではないでしょうか。

とある流通企業を例に挙げて考えてみましょう。

この企業は、自社店舗・商品のファンが応募者として多いものの、求める人材は「店舗運営のマネジメントができる人材」であり、自社店舗・商品のファンではありません。このズレの是正こそが採用ブランディングとなります。一方で応募者は、自社の将来にわたっての顧客にもあたります。求める人材像に合致しないからといって、採用を見送る際に礼を欠く対応をするなどして相手に悪印象を与えるわけにはいきません。

また、SNSや口コミサイトの影響力が増すなかで、企業の評判や働きやすさが採用成功のカギを握るケースも増えています。企業によっては、外部から持たれたイメージや評判により採用活動が難航し、採用市場における競合他社と比較して処遇改善を行ったり、働き方改革を推進したりすることもあります。

とはいえ採用市場での評判が、必ずしも求める人材の応募、動機づけにつながるわけではありません。例えば、「ホワイト企業」と評価されることで、安定志向の応募者が増え、挑戦を嫌い、自分でリーダーシップを取るつもりのない人材の見極めに苦戦しているケースもあります。

【内部視点】 経営・人事、事業・現場の連携

人事は、経営方針や将来の方向性だけでなく、事業・現場の現状も踏まえて、採用戦略を策定することが重要です。特に、現場で定着・活躍する可能性の高い人材の採用を目指した採用要件の定義、現場の採用力・面接力を見積もった選考の設計、現場の社員協力工数や協力意向を踏まえたリクルーター施策の設計が求められます。

実際の応募者対応に際しては、自社の魅力・仕事のやりがいを、社員が豊かに語れるかという点もポイントです。採用活動にかかわる社員が「企業の魅力を自覚化・言語化し、応募者に語れる状態」である必要があります。そのためには、採用活動にかかわる社員のエンゲージメントを高めることが大切です。

なお、エンゲージメント向上には、採用活動のなかであらためて自身の「入社動機」に思いをはせ、「自社の魅力」「仕事のやりがい」を語ってもらうことが効果的であり、協力体制の構築につながります。企業によっては、リクルーター活動にかかわることを、早期の次世代経営リーダー教育の1stステップとするケースもあります。

応募者は魅力的な面接者には将来の上司像を、魅力的な先輩社員には将来の自分の姿を投影します。そのため、面接者やリクルーターの前向きな協力を引き出し、積極的な姿勢で採用活動にかかわってもらうことが重要です。

<図表3>採用戦略策定において必要な観点

採用市場が厳しさを増している昨今では、これまでの採用施策単位での振り返り・改善を行うのではなく、採用活動全体を見渡し、優先順位をつけたうえで戦略的に施策の再構築をする必要があります。

次回は、採用戦略の外部視点を、特に「採用ブランディング」や「ターゲットの惹きつけ」に焦点を合わせて解説していきます。どのようなアプローチで採用戦略を描いていくとよいのか、まずは外部視点で策定するためのヒントをご紹介します。

執筆者

技術開発統括部

コンサルティング部

コンサルタント

馬越 かおる

1998年、株式会社人事測定研究所(現リクルートマネジメントソリューションズ)に入社。

営業、人事制度・組織開発コンサルタントを経て、採用領域事業の経営企画・統括、商品プロジェクトリーダーを経験。

現在は採用・新人若手領域のコンサルティング業務に従事。

- 採用戦略~未来に向けた採用の在り方~ 第3回

- 採用活動の評価と戦略の策定

- 採用戦略~未来に向けた採用の在り方~ 第2回

- 採用ブランディングのステップ

- 採用戦略~未来に向けた採用の在り方~ 第1回

- 採用をめぐる問題

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての