テーマ

選考辞退者や内定辞退者の防止

こんなお悩みは

ありませんか?

- 年々選考辞退者や内定辞退者が増加しており、採用予定人数に満たない

- 内定者から「まだ決められない」と承諾を保留されてしまう

- 内定付与後もフォローが続き、採用活動全体が長期化している

-

各内定者に合わせたフォローを実現する

問題・背景

内定を獲得しても就活継続が今や当たり前に

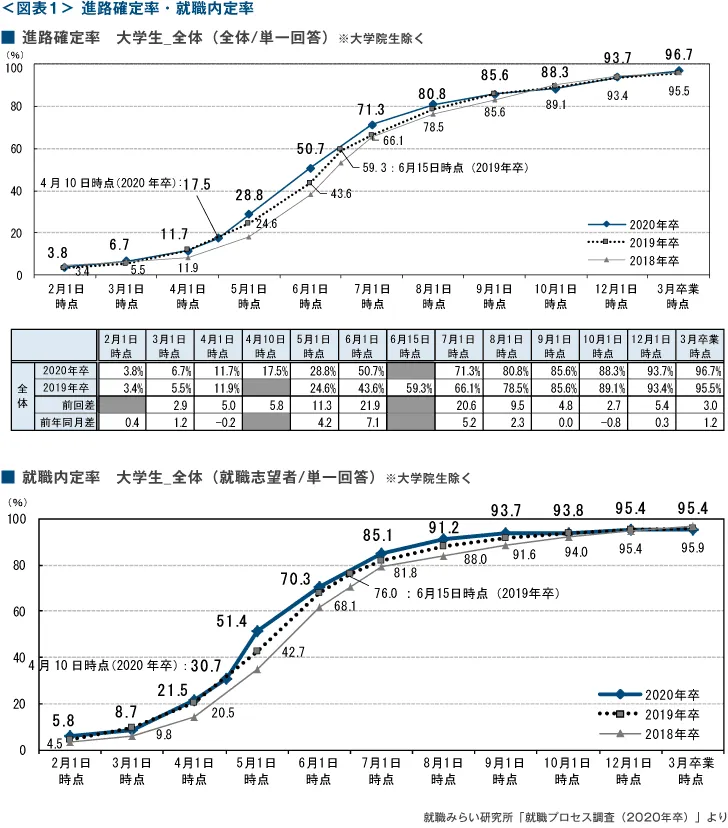

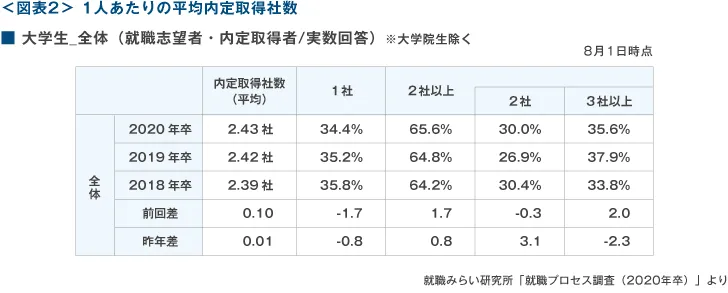

新卒採用では就活の早期化が進み、年々「最初の内定」を得る時期が早まっています。企業選びの判断軸がはっきりしないまま就活に突入し、内定を得たものの、入社意思を固められずに就活を続行する学生が増えています。その結果、企業の採用活動も内定者を確保して終わりとはならずに、その後も長期化する傾向にあります。(図表1)優秀な人材は複数内定を得ているケースも多く、企業にとって内定辞退への対策は避けがたい状況です。(図表2)

求職者が会社を選ぶ時代

新卒採用に限らず、生産年齢人口が減少している近年においては、人材不足が加速しています。また、就職サービスの充実やキャリア教育の発展により、より良い条件や成長環境を求めて転職する、というキャリア観も醸成されつつあります。

その結果、企業間の人材獲得競争はさらに激化していくことになります。また、就活の進め方や就職先に求めることが個人ごとに異なっているため、企業としては個別対応が求められる時代になっています。

主な課題

入社意思決定には「納得感」の醸成が求められる

応募者を取り巻く時代の変化により、一律ではなく、一人ひとりに合わせた採用・内定フォローが重要になってきています。内定者が「この企業で働くことに納得感があり、働くことが楽しみだ」と確信が持てることが、意思決定の鍵となるでしょう。

では、どのように納得感を醸成していけばいいのでしょうか。ポイントは大きく下記の3つです。

(1)なぜ内定付与したのかを内定者一人ひとりが納得できるように説明する

早期に、かつ複数内定を得ることがもはや普通ともいえる状況においては、内定の通知だけでは、承諾の意思を固めにくいものです。「自分のことをよく理解してくれたうえで内定を出してくれた」という実感が持てると、入社への安心感、納得感にもつながっていきます。

(2)内定者一人ひとりに対して適切な情報提供を行う

内定に至っても、選考中に解消できなかった、入社に際して不安なこと、気になっていることが残っている可能性があります。また、人によって、気になるところや懸念点、反対に動機づけられるポイントは異なるものです。内定者への情報提供を継続して行い、人に合わせて、伝える内容も伝え方も工夫していくとよいでしょう。

(3)内定者一人ひとりが入社理由をポジティブに語れる状態をつくる

最終的には、企業側からの情報提供や内定理由の説明を受けて、内定者が自分の意思で入社意思を決定できるようにフォローすることが大切です。入社後のキャリアや仕事のやりがいについて、内定者自身の言葉で語れる支援を行います。

仕事内容や働き方に求めることが多様化しているなかで、企業には内定者一人ひとりの性格タイプや志向価値観に応じたフォローが求められています。適性検査は採用シーンのみならず、内定者フォローの観点でも一人ひとりの特徴を理解する上で参考となる情報が得られます。SPIでは、タイプに合わせたコミュニケーションのポイントも整理されているので、内定者フォローにも役立ちます。

関連記事

関連するサービス

Service

おすすめの

無料オンラインセミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての