- 公開日:2025/03/17

- 更新日:2025/07/17

近年の学校教育では、主体的な学びを促す「自己調整学習」の議論や実践が進んでいる。ICTを使用した自己調整学習の支援によって、主体的な学びをどのように促進できるのだろうか。自己調整学習理論を適応させた学習環境デザインを研究する山田政寛氏(九州大学 データ駆動イノベーション推進本部 デジタル社会創造研究部門 教授)に伺った。

- 目次

- 自己調整学習とはどんなものか

- 「自己調整学習×ICT」が世界的に盛り上がっている

- ICTを活用し、モニタリングや内省の質を高める

- 自己調整学習の考え方を適用できる学習の見極めが必要

- 自分の学習進捗状況を周囲と比較できるシステムは有効では

- テクノロジーを活用する風土や文化を整えることが大切

自己調整学習とはどんなものか

私は教育工学、学習科学の観点からICTを使用した学習環境について研究しています。そのなかで、オンライン学習のドロップアウトの研究をきっかけに「自己調整学習」に注目してきました。

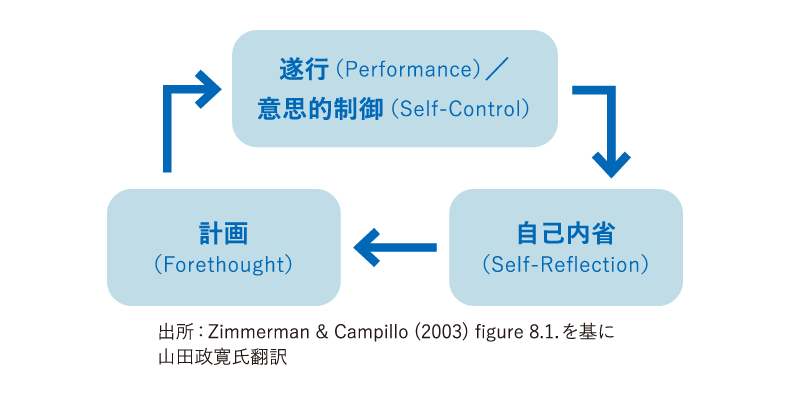

自己調整学習とは、学習者が主体的に計画を立て、計画を自ら調整しながら学んでいく学習方法のことです。自己調整学習の提唱者の1人であるバリー・ジマーマンは、「自己調整学習のサイクル」(図表1)を提示しました。最初に学習の「計画」を立て、学習の「遂行/意思的制御」を経て、学習後に「自己内省」し、計画を調整する……という流れです。このサイクルを繰り返すことが、より良い自己調整学習につながっていくのです。

【図表1】自己調整学習のサイクル

また自己調整学習においては、その構成要素となる「メタ認知」が欠かせません。メタ認知には「モニタリング」と「コントロール」の2段階があります。まず自分の状態を認識し(モニタリング)、その認識から課題を抽出して自分の行動を調整する(コントロール)のです。このメタ認知力が、自己調整を支える力となります。

「自己調整学習×ICT」が世界的に盛り上がっている

私は、生徒たちが自己調整学習サイクルをよりよく回せるように支援するICTシステムを研究してきました。

例えば、eラーニングプログラムをドロップアウトする学習者が多いことが、教育の場で大きな課題となっています。企業も同じ問題を抱えているはずです。私たちはこの課題を解決するために、「eラーニングにおける自己調整学習を促進するメンタリング支援システム」を開発しました。このシステムは、eラーニング学習者に伴走するメンターを支援して負荷を減らすと共に、学習者の自己調整学習度を高め、eラーニングの継続意欲を向上させることを目指しています。

また最近は、「学習ダッシュボード」の開発に力を入れています。これは、学習教材・学習管理システム・認知学習ツールなどを1カ所に集約したプラットフォームです。eラーニング上の学習行動ログを集約・分析し、その結果をグラフなどで表現した上で、学習者や教員へフィードバックすることで、利用者の自己調整学習意識や行動が促進されることが期待されます。

実は今、私たちのような自己調整学習とICTを組み合わせた研究が世界的に盛り上がっています。教育工学の国際会議Learning Analytics and Knowledge(LAK)では、自己調整学習が1つのセクションになっているほどです。自己調整学習はテクノロジーと相性が良いのです。

ICTを活用し、モニタリングや内省の質を高める

自己調整学習のなかで、特にテクノロジーが効果的なのが、「遂行/意思的制御」時のプロセスや成果に対する「モニタリング」です。なぜなら、学習者が何かを学ぶとき、自分の進み具合が周りと比較して早いか遅いか、学習方法が自分にフィットしているかどうかといったことを、自分の力だけで客観的に認識するのは極めて難しいからです。そこでICTを活用して学習時にさまざまなデータをとり、そのデータを先生や学習者にフィードバックして、モニタリングを支援する研究が盛んに行われているのです。

例えば今、学校では授業にデジタル教科書が使われることが増えてきました。私たちは、そのデジタル教科書の閲覧状況に関するデータを、授業中の先生にリアルタイムでフィードバックするシステムや、他の受講者とデジタル教科書の読み方や読んでいる時間、学習行動を比較するシステムなどを持っています。例えばリアルタイム分析システムは、どのくらいの割合の生徒が先生と同じページを開いているかをヒートマップ形式で先生に伝えます。先生がこのヒートマップを活用すると、「授業についてきていない生徒が多いかもしれない。授業スピードを遅くしよう」などと直感的に判断できるようになります。

さらに授業後には、生徒自身が自らのヒートマップを確認することもできます。自分の学習姿勢や学習行動をモニタリングして、内省に生かすことができるようになっているのです。このように直感的に分かりやすいインターフェイスを用意して先生や生徒を支援すると、モニタリングや内省の質を高めることができます。

ただし、こうしたリアルタイムフィードバックシステムの活用は決して簡単ではなく、学習の場でもまだまだ一般的ではありません。今後も研究や工夫が必要な領域です。

自己調整学習の考え方を適用できる学習の見極めが必要

このような自己調整学習ですが、企業が活用する際には1つ注意すべきことがあります。それは「最終ゴール」に関する問題です。

実は、自己調整学習には「最終ゴールを外部から与えられる」という特徴があります。外部から与えられた最終ゴールに向けて、自分がどのようなアプローチで進むかを主体的に計画するのが自己調整学習なのです。新人研修やITスキル研修、資格取得のための学習など、最終ゴールが比較的明確な学習の場では、自己調整学習を適用しやすく、テクノロジー、特にラーニングアナリティクスとはとても相性がいいといえます。

しかし企業で働くような成人学習者の場合、学習の最終ゴールが外部から与えられず、各自が決めるケースの方が多いはずです。例えば、個人のキャリアゴールは自ら考えるべきことです。また、マネジャーがマネジメント力を高めてどのような組織貢献を目指すのかも、マネジャー各自が考えるべきことです。ですから、達成目標が不明確なもの、自分で目標を考え、評価するタイプの学習には、自己調整学習はあまりそぐわないと思われます。テクノロジーではポートフォリオ(学習成果物)をテキスト解析し、特徴を推定した上で、フィードバックするようなシステムは有用かもしれません。

このタイプの学習には、「自己主導型学習」が適しています。自己主導型学習とは、それぞれが人間的な成長に向けて自己を見つめ直し、学習の目的や方針、学習プランなどを自分で決める自己決定力を向上させ、実践していく学びのあり方です。企業の場合、このように自己調整学習の考え方を適用する場面の見極めが必要となるでしょう。

自分の学習進捗状況を周囲と比較できるシステムは有効では

以上を踏まえて、企業がテクノロジーを活用して学習環境を整え、社員の主体的な学びを促すためのヒントをいくつか提示します。

1つ目に、「部門やチーム単位で、自分の学習進捗状況を周囲と比較できるシステム」には、学習促進の効果があるかもしれません。部門・チームの皆がどのような研修を受けているのか、自分の学習進捗状況が周囲と比較してどの程度なのかをICTで可視化するのです。

自己調整学習は個人に焦点を合わせたものですが、ペアや小グループで学びを調整する「共調整学習」があります。自分を周囲と比較したり、周囲と協力したりすると、刺激を受けて学習意欲が高まるケースも多いのです。このように、ICTを使いながらペアやグループで調整学習を進めるという方法も効果的です。

2つ目に、「ロールモデルの学習プロセスやキャリアパスを教えてくれるシステム」にも可能性があるでしょう。例えば、従業員が将来就きたいポジションを設定すると、過去にそのポジションに就いた先輩たちが、どのタイミングでどの研修を受けたのか、どういったキャリアパスをたどったのかを具体的に教えてくれるシステムを作るのです。こうしたシステムがあれば、若手中堅層は自分が次に何を学び、今後どのようなキャリアを歩めばよいかの見当をつけやすくなります。ただし、この種のシステム構築には、数多くの従業員の学習プロセスやキャリアパスのデータが必要です。データ蓄積が可能であれば、お薦めしたいシステムの1つです。

テクノロジーを活用する風土や文化を整えることが大切

3つ目に、「一人ひとりの経験・スキル・学習歴などを可視化するナレッジマネジメントシステム」が有効なケースもあります。このようなシステムがあると、例えば、新プロジェクトの立ち上げ時などに社内から適任者を見つけられるようになります。そのため、従業員が自己調整学習で習得したスキルが、新たなチャレンジやキャリアにつながる可能性が高まるのです。2つ目のキャリアパス支援システムと連携させると効果的でしょう。

こうしたテクノロジーを導入し活用する際には、組織としてテクノロジーを受け入れる風土や文化を整えることが大切です。テクノロジーを使うのはあくまでも人や組織であり、使用する人・組織の考え方や信念などによって、システムの活用度が変わってくるからです。

【text:米川 青馬 photo:権藤 真】

※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.77 特集1「テクノロジーで変わる職場の学び」より抜粋・一部修正したものです。

RMS Messageのバックナンバーはこちら。

※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。

PROFILE

山田 政寛(やまだ まさのり)氏

九州大学 データ駆動イノベーション推進本部 デジタル社会創造研究部門 教授

2008年東京工業大学(現・東京科学大学)大学院社会理工学研究科博士課程修了。NTTコムウェア、金沢大学大学教育開発・支援センター准教授、九州大学基幹教育院准教授などを経て2024年より現職。『デジタル教材の教育学』(共著・東京大学出版会)などの著書がある。

おすすめコラム

Column

関連するお役立ち資料

Download

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)