- 公開日:2020/05/18

- 更新日:2024/05/11

このたび、弊社の組織行動研究所では、あらかじめ計画していた「働き方改革」の実態調査を拡大し、特にテレワークの実態を丁寧に尋ねる調査を実施した。調査期間は3月26日~28日の3日間である。

前編で明らかになった非対面・非集合時代で重要さを増す「自律」と「つながり」について、後半ではテレワーク経験者のデータに絞り、より組織的な観点からの分析・考察を試みた。

1.はじめに

1.1.前編の振り返り

本調査は、思わぬ要因で進展することになったテレワークの実態を理解し、いずれやってくる普及期・定着期の理想像を描く材料にすることを目的として実施した。調査概要などは前編を参照されたい。

テレワークでは、オフィスという空間が促したり補ったりしていたものがぽっかりと抜け落ちることを前編で指摘した。テレワーク経験者の3分の1がさびしさや疎外感を感じる。部下の体調やチームの雰囲気を気遣うマネジメント、ちょっとしたアイディア交換や相談、感謝の声かけや仕事上の助け合いなどは阻害されやすい。一方で、生産性の向上やセルフマネジメント力の高まり、生活の充実や健康の増進など、経験してみたからこそ分かる機会や可能性も見出されていた。

1.2.レポートの構成と分析の観点

また、非対面・非集合時代に求められるのは、代替的な手段を通じて、「自律」と「つながり」を生み出すスキルではないかということが、前編では示唆された。後編となる本レポートでは、テレワーク環境下において「自律」と「つながり」を生み出す要素を、次の3つの観点から掘り下げて探究してみたい。

(1)テレワークへの習熟と、ワーク・ライフ・バランスの変化

(2)セルフマネジメント、マネジメントスタイル、HRMポリシー

(3)協働志向コミュニケーションが流通する職場が備えているもの

なお、本レポートの分析は、終日・半日・一部業務のみの少なくともいずれか1つの形態のテレワーク経験がある一般社員664名、管理職253名のデータを用いる。

2.「自律」と「つながり」を探究する3つの観点

2.1. 観点(1)テレワークへの習熟と、ワーク・ライフ・バランスの変化

2.1.1.テレワーク下のワーク・ライフ・バランス変化の5タイプ

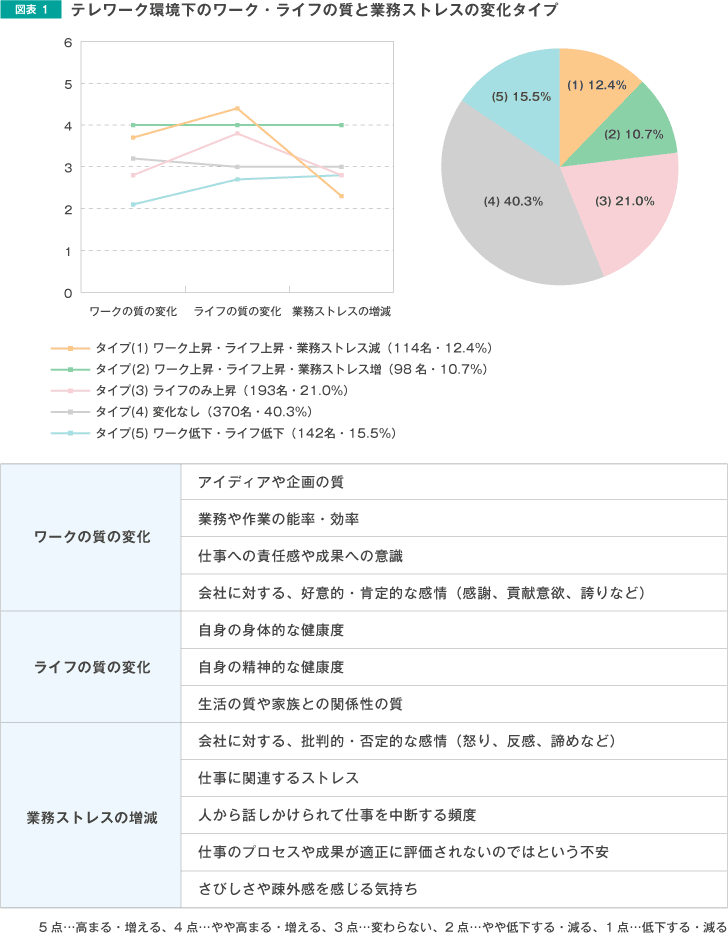

最初に、テレワーク環境下におけるワーク・ライフ・バランスの変化のパターンを可視化してみたい。テレワーク経験者における、テレワーク下の変化の3因子(※1)「ワークの質の変化」「ライフの質の変化」「業務ストレスの増減」の組み合わせに、5タイプの変化パターンを見出した(※2)のが図表1である。

※1 探索的因子分析(最尤法・プロマックス回転)による

※2 クラスター分析による

結果のポイントは以下のとおりである。

<4割は、ワークの質・ライフの質・業務ストレスともに変化しない>

- タイプ(4)は3因子がいずれも変化しないパターンで、最も多い40.3%

<ワークの質の向上は、ライフの質の向上とセット>

- 企画の質や作業効率、仕事への責任感や会社への好意的な感情などの「ワークの質の向上」が見られるのは、タイプ(1)(12.4%)とタイプ(2)(10.7%)で、合わせて23.1%

- タイプ(1)と(2)は、いずれも、心身の健康や家族との関係性などの「ライフの質の向上」も併せて見られ、いわゆる「ワーク・ライフ・エンリッチメント(相互充実)」が生じている

- タイプ(1)では業務ストレスが大きく減少しているが、タイプ(2)では増加している

- タイプ(2)は「ワーク・ライフ・エンリッチメント(相互充実)」でありながら、かつ、「ワーク・ライフ・コンフリクト(葛藤)」も生じている

- ワークの質が向上しライフの質が低下するというタイプは典型的には見出されなかった

<ライフの質が改善しても、ワークの質や業務ストレスが改善しないことはある>

- ライフの質だけが向上し、その他の変化がないタイプ(3)が21.0%

- タイプ(5)は、ワークの質、ライフの質のいずれも低下

テレワークにおいて、オフィスワークとの違いを感じずに仕事生活や個人的生活を送ることができる人が4割いる。他方、仕事生活と個人的生活のいずれも質的に向上するワーク・ライフ・エンリッチメント(相互充実)を経験する人が2割強いるが、その半数弱は業務ストレスも高まっている。ライフの質のみ向上してワークの質やストレスはオフィスと変わらない人も2割強いる。さらに、ワークとライフの質がいずれも低下し、生活全体の活性度が低下する人が1割強存在する。

2.1.2.テレワークへの習熟が、ワーク・ライフ・バランスを改善する

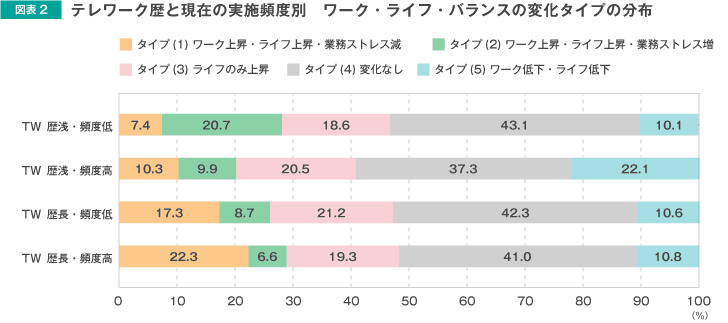

本調査からは、このような変化が、テレワークの習熟度に影響を受ける側面が見出される。テレワークを初めて経験したタイミングが半年以内、つまりテレワーク歴が半年未満か(TW歴浅)/半年以上か(TW歴長)、現在の実施頻度が月1回以下か(頻度低)/2回以上か(頻度高)で群分けし、図表1で見たワーク・ライフ・バランス変化の5タイプの分布を示したのが図表2である。

結果のポイントは以下のとおりである。

<テレワーク歴・頻度によって、ワーク・ライフ・バランス変化タイプの分布が異なる>

- TW歴浅・頻度低(テレワーク歴が半年未満、現在の実施頻度が月に1回以下)

TW歴浅・頻度高(テレワーク歴が半年未満、現在の実施頻度が月に2回以上)

TW歴長・頻度低(テレワーク歴が半年以上、現在の実施頻度が月に1回以下)

TW歴長・頻度高(テレワーク歴が半年以上、現在の実施頻度が月に2回以上)

の順でタイプ(1)の出現率が高くなる。反対に、タイプ(2)の出現率が減少する

- TW歴浅・頻度高(テレワーク歴が半年未満、現在の実施頻度が月に2回以上)群において、タイプ(5)の出現率が高い

通勤やオフィス勤務に関連する何らかの理由で、業務の生産性や個人的な生活の質に改善の余地があった人々にとっては、テレワーク環境は業務の生産性も個人的生活の質も高める要因となり得る。図表1で、ワーク・ライフ・エンリッチメント(相互充実)を経験する人の半分は、業務ストレスも高まることを確認した。ただ、それはテレワーク環境に慣れないうちともいえる。時間が経過することや経験が増すことによって、業務ストレスを減少させるスキルが身についたり、環境が整っていったりすると推測される。

また、「TW歴浅・頻度高」群には、新型コロナウイルス感染症対策のため、経験も準備もないなか、急遽テレワークを余儀なくされている方たちが多く含まれており、ワークの質もライフの質も低下するタイプ(5)の出現率が高い。そのような方たちの状況も、徐々に慣れていくことで改善すると考えられる。

では、何がテレワークを良い経験にしていく要素なのか、次項から探っていくこととしたい。

2.2.観点(2)セルフマネジメント、マネジメントスタイル、HRMポリシー

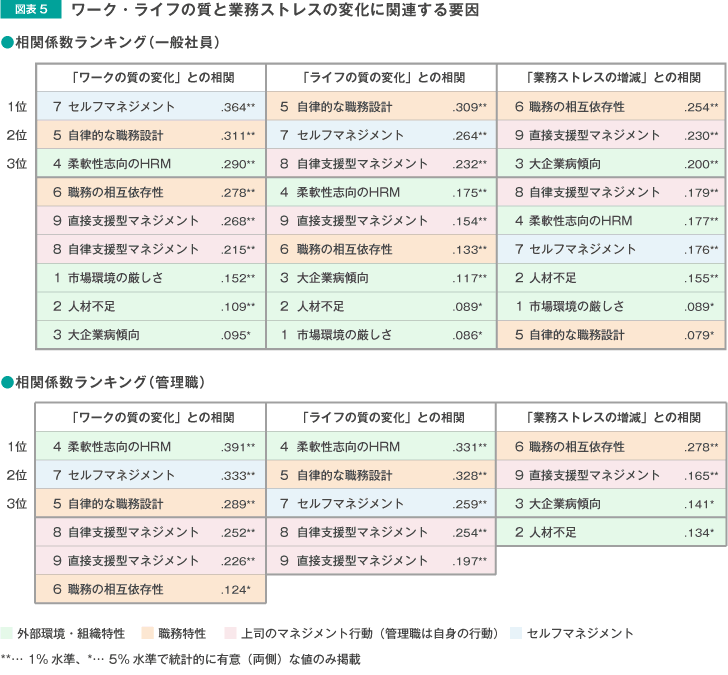

観点(2)では、テレワーク下の変化を構成する「ワークの質の変化」「ライフの質の変化」「業務ストレスの増減」のそれぞれに関連する、時間経過や経験の増加以外の要素を見ていく。具体的には、本人のセルフマネジメント、管理職のマネジメントスタイル、組織要因などとどのような関係があるだろうか。

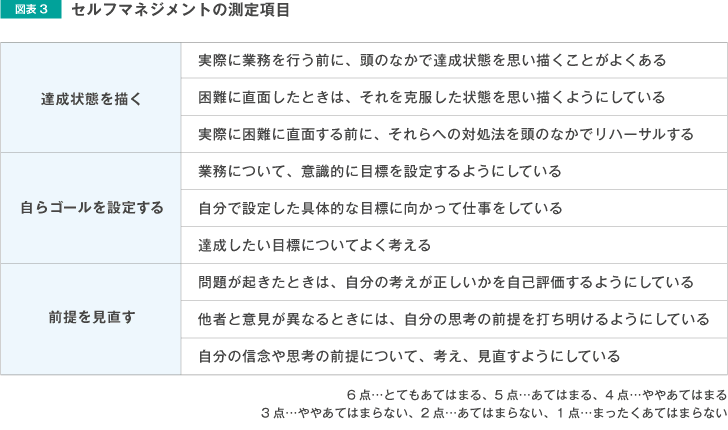

まず、一口にセルフマネジメントといっても、さまざまな観点から捉えることが可能である。本調査では、テレワーク環境での先行研究もあるHoughton & Neck(2002)のセルフリーダーシップ尺度(※3)を翻訳して検証に用いた。5つの要素のうち、「達成状態を描く」「自らゴールを設定する」「前提を見直す」の3要素9項目を測定し(図表3)、9項目の平均点を分析に用いた。

※3 Houghton, J. D., & Neck, C. P. (2002). The revised self‐leadership questionnaire. Journal of Managerial psychology Vol. 17 (8), 672-691.

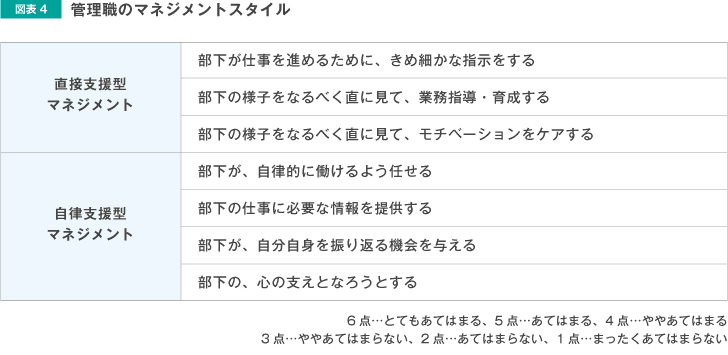

次に、管理職のマネジメントについて、一般社員には直属上司の、管理職には自身のマネジメントスタイルを回答してもらった。「直接支援型マネジメント」として3項目をオリジナルで、「自律支援型マネジメント」として4項目を中原(※4)を参考に作成した。2つのマネジメントスタイルは相関係数(※5)0.74と強い相関を示しており、いずれも部下に関心を向けるマネジメント行動という点では共通しているようだ。

※4 中原淳(2010)『職場学習論』東京大学出版会.

※5 2つの変数の一方が増えるともう一方も増えるといった連動する傾向がある関係を示す数値で、一般に0.2~0.4で弱い相関、0.4~0.7で中程度の相関とされる

これらに、外部環境「市場環境の厳しさ(3項目)」、組織特性「人材不足(2項目)」「大企業病傾向(5項目)」「柔軟性志向のHRM(9項目)」、職務特性「自律的な職務設計(9項目)」「職務の相互依存性(2項目)」を加え、外部環境から本人行動までのどの要素がテレワークに影響しているか検討した。

それぞれ、テレワーク下の「ワークの質の変化」「ライフの質の変化」「業務ストレスの増減」との相関係数が大きい順に並べたのが図表5である。

結果のポイントは以下のとおりである。

<ワークの質の向上に関係があるもの>

- 一般社員では、セルフマネジメント(.364)、自律的な職務設計(.311)、柔軟性志向のHRM(.290)の順で相関関係が見られた

- 管理職では、柔軟性志向のHRM(.391)、セルフマネジメント(.333)、自律的な職務設計(.289)の順で相関関係が見られた

<ライフの質の向上に関係があるもの>

- 一般社員では、自律的な職務設計(.309)、セルフマネジメント(.264)、自律支援型マネジメント(.232)の順で相関関係が見られた

- 管理職では、柔軟性志向のHRM(.331)、自律的な職務設計(.328)、セルフマネジメント(.259)の順で相関関係が見られた

<業務ストレスの増減に関係があるもの>

- 一般社員では、職務の相互依存性(.254)、直接支援型マネジメント(.230)、大企業病傾向(.200)の順で相関関係が見られた

- 管理職では、職務の相互依存性(.278)、直接支援型マネジメント(.165)、大企業病傾向(.141)の順で相関関係が見られた

「達成状態を描く」「自らゴールを設定する」「前提を見直す」といったセルフマネジメントは、ワークの質、ライフの質ともに影響を及ぼす。また、本人の工夫に任せる部分があり、仕事の全体像や責任・成果が明確な「自律的な職務設計」も重要である。さらに、異動配置を通じた幅広い能力開発や、異動後の迅速な活躍に資する経営情報の開示などのポリシーをもつ「柔軟性志向のHRM」が、特に管理職のワーク・ライフの向上に関係している。幅広い適応力のある人材づくりを組織で担保することが、テレワーク環境下での個人のワーク・ライフの質を向上させる可能性が示唆される。

一方、テレワーク下の業務ストレスに関連するのは、チームメンバーと互いに業務の進捗が影響し合う「職務の相互依存性」、ルールや制約の多さ、内向きだったり受け身だったりする仕事姿勢を示す「大企業病傾向」である。非対面・非集合の業務環境で生産性と健康を高めるには、責任範囲を明確にしながら、チームや組織全体の成果に主体的に関心を向け合うような、「自律」と「つながり」を意識した職務の再設計が重要と考えられる。

また、自律支援型マネジメントと直接支援型マネジメントは、いずれもワークとライフの質的向上に関連がある。自律できるように仕事を任せながら情緒的・情報的な支援をするマネジメントも、きめ細かい指示・指導やモチベーション管理をするマネジメントも、非対面・非集合の環境下で業務を前に進める支えになっている。しかし、業務ストレスの観点から見ると、直接接点をもって支援するきめ細やかなマネジメントスタイルは、部下のみならず管理職自身の負担も大きい可能性がうかがえる。職務の再設計と併せて、マネジメントスタイルも自律とつながりの支援をするスタイルに変革していく意義が示唆される。

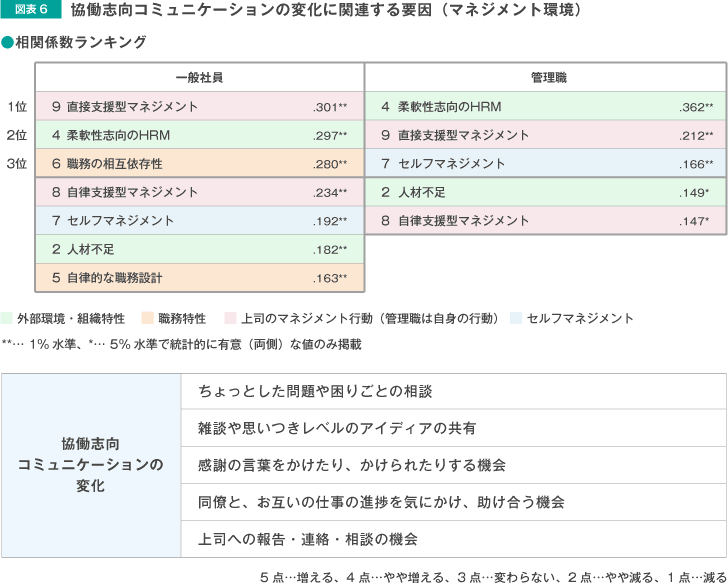

2.3.観点(3)協働志向コミュニケーションが流通する職場が備えているもの

最後に、感謝や助け合いといった、協働志向のケア的なコミュニケーションは、テレワーク下のどのような環境に支えられているのかを検証する。テレワーク環境下でオフィスワークと比べて変化するコミュニケーションについて尋ねた項目のうち、「協働志向コミュニケーションの変化」として図表6の5項目の平均値を集計した。

図表5と同様に、外部環境、組織特性、職務特性、上司のマネジメントスタイル、セルフマネジメントと、協働志向コミュニケーションの変化との相関係数が大きい順に並べたのが図表6である。

結果のポイントは以下のとおりである。

<協働志向コミュニケーションの増加に関連があるもの>

- 一般社員では、直接支援型マネジメント(.301)、柔軟性志向のHRM(.297)、職務の相互依存性(.280)の順で相関関係が見られた

- 管理職では、柔軟性志向のHRM(.362)、直接支援型マネジメント(.212)、セルフマネジメント(.166)の順で相関関係が見られた

直接支援型のきめ細かいマネジメントスタイルが、一般社員・管理職いずれでも上位となり、管理職が協働志向コミュニケーションのハブ(結節点)となっている状況がうかがえる。柔軟性志向のHRMも、一般社員・管理職いずれにおいても上位であり、幅広いスキルを身に付けることを意図した異動配置や情報開示のポリシーが、協働志向コミュニケーションを支えている可能性が示唆される。

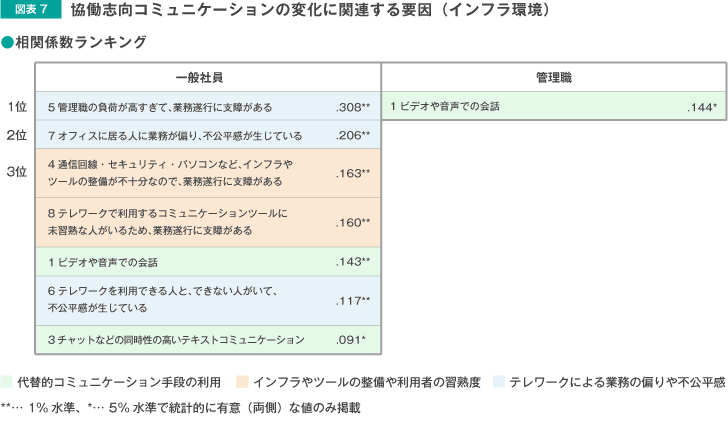

また図表7は、通信インフラやコミュニケーションツールなどの利用と習熟に関連する項目について、協働志向コミュニケーションの変化との相関係数が大きい順に並べた。

結果のポイントは以下のとおりである。

<協働志向コミュニケーションの増加に関連があるもの>

- 一般社員では、管理職の負荷の高さ(.308)、オフィスに居る人への業務の偏り(.206)、通信回線などのインフラやツールの未整備(.163)の順で相関関係が見られた

- 管理職では、ビデオや音声での会話(.144)のみ、統計的に有意な相関関係が見られた

図表5、図表6の結果を合わせると、管理職のきめ細かいマネジメントが協働のハブ(結節点)となっており、協働志向コミュニケーションは、いうなれば管理職の業務負荷と引き換えに促進されていることがうかがえる。裏を返せば、管理職の業務負荷が高まり続ければ、協働志向コミュニケーションが滞ることも推測される。管理職がハブになるマネジメントや業務設計が、非対面・非集合の環境下においては、いわゆる「ボトルネック」状態を生んでしまう可能性が示唆される。

3.まとめ

本レポートでは、前編における、テレワーク環境下では、「自律」や「つながり」を意識的に生み出していくことが重要になりそうだという示唆を受けて、テレワーク下での、ワーク・ライフの質や業務ストレスの変化、そして協働志向コミュニケーションの変化に関連する要素を探求した。その際、セルフマネジメントのみならず、上司のマネジメントスタイルや、HRMポリシー、職務設計などの組織要因も並列して検討した。

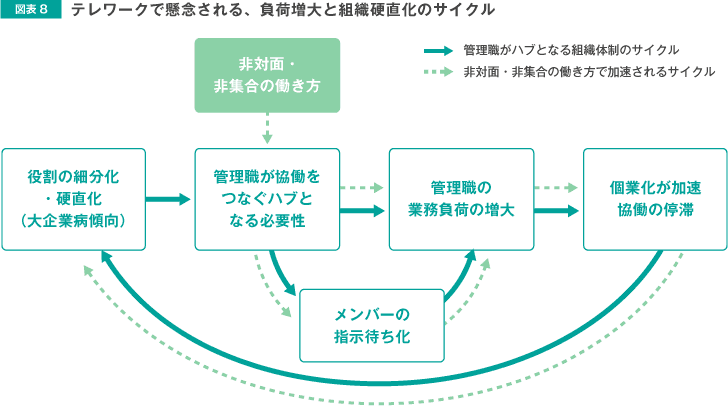

3.1.テレワークで懸念される、負荷増大と組織硬直化のサイクル

ワークの質、ライフの質、業務ストレス、そして協働志向コミュニケーションの変化に関わる要因を丁寧に探索していくと、個人のセルフマネジメント力の鍛錬に還元できない、柔軟性志向のHRMポリシーや、自律を促すマネジメントスタイル、業務設計の必要性が浮かび上がった。

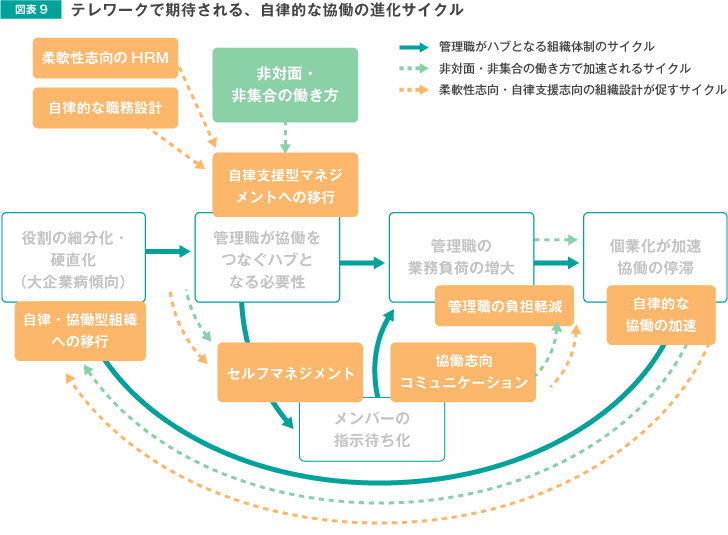

これらの結果から導かれる、テレワーク・マネジメントにおける懸念とは、管理職が協働のハブ(結節点)となるマネジメントに依存する体制のまま、そこに非対面・非集合の働き方が加わることによる、負荷増大と組織の硬直化のサイクルといえよう(図表8)。

3.2.自律志向の職務設計とマネジメントスタイル、柔軟性志向のHRMへの転換が鍵

テレワークのような非対面・非集合の環境下においても、協働による成果を生み出し続けていくためには、これまでの成功体験でもあった直接接点型のマネジメントへの依存度を下げていく転換が必要である。メンバーの自律を促し、同時に、管理職がハブとならなくてもネットワーク型のつながりで協働が進むような、組織と業務の設計に転換していく必要がある。

本レポートで見出された要素を追加することで、テレワーク時代の新しい協働を描いてみる。図表8の負荷増大と組織硬直化のサイクルから、自律的な協働が加速する進化サイクルへの転換を描いたのが図表9である。柔軟性志向のHRMと自律的な職務設計によって、幅広いスキルをもつ人材が育ち、情報開示や権限移譲が進む環境において、上司のマネジメントスタイルも自律支援型に移行していく。すると、非対面・非集合の働き方は、部下にセルフマネジメントと協働志向のコミュニケーションを意識づけ促進する機会となり、むしろ管理職の負担軽減につながる。また、自律的な協働が、組織のあちらこちらで生まれるようになる。

3.3.「働き方改革」は、自律・協働型の「組織開発」へ

このように考えてくると「働き方改革」として取り組まれ始めた一連の変革は、いわゆる「組織開発」のテーマに直結していくことが分かる。そこで目指される個と組織の関係性に名前を付けるならば、「自律・協働型」組織といえるだろう。

現在進行しているような社会規模の新しい働き方と心理的な揺らぎの経験は、本調査を企画した当初の2019年後半ごろまで、筆者らの見解では、東京2020オリンピック・パラリンピック大会という「ハレ」の場面を契機に起こると考えられていた。しかし今は、この厳しい状況をくぐり抜けた先に取り戻されることを願う日常が、多様な人と組織の持続可能な幸せにつながる未来となるように、知恵を蓄えたい。本調査が、今起きていることへの理解を深めると同時に、未来創造の一助となることを願う。

執筆者

技術開発統括部

研究本部

組織行動研究所

客員研究員

藤澤 理恵

リクルートマネジメントソリューションズ組織行動研究所主任研究員、東京都立大学経済経営学部助教を経て、青山学院大学経営学部准教授。博士(経営学)。当社組織行動研究所客員研究員。

“ビジネス”と”ソーシャル”のあいだの「越境」、仕事を自らリ・デザインする「ジョブ・クラフティング」、「HRM(人的資源管理)の柔軟性」などをテーマに研究を行っている。

経営行動科学学会第18回JAAS AWARD奨励研究賞(2021年)・第25回大会優秀賞(2022年)、人材育成学会2020年度奨励賞。

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての