- 公開日:2025/04/14

- 更新日:2025/07/21

現代の企業研修において、効果測定は避けて通れない課題です。企業研修の目的が「知識やスキルの伝授」から、より「ビジネス成果の向上」に主眼が置かれる時代へとシフトしているなかで、研修の効果を正しく測定し改善を繰り返すことが、企業の競争力強化や生産性向上に不可欠となってきています。

一方で、研修の企画業務に携わる人事の皆様には、「現在行っている効果測定の方法が適切かどうか分からない」「受講者の満足度は高いのに実際の行動変容が見られない」「上層部への説明が難しい」など、研修の効果測定にお困りの方も多いのではないでしょうか。

本コラムでは、研修の効果測定のこれからについて、研究理論も交えてご説明します。

- 目次

- 研修効果測定の現状と課題

- 人的資本の観点から研修の効果測定を考える

- 職場での実践度で測る研修効果

- 経営層に対して有効な研修効果報告とは

- より高いレベルで研修施策のPDCAを回すための弊社の取り組み

- まとめ

研修効果測定の現状と課題

現在、多くの企業が研修後にアンケートを実施し、受講者の満足度を測定しています。これは研修の質を測定する1つの方法ですが、満足度が高いからといって、必ずしも実務に役立つとは限りません。

満足度は実践を促進する要因の1つではあるのですが、研修の内容が実務にどの程度生かされるのかを直接的に示すものとは言いにくい側面があります。

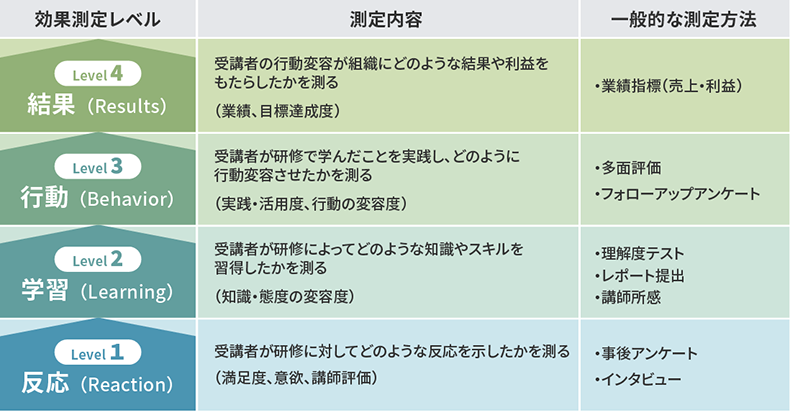

研修の目的によってどのように効果を測定するかを示したカークパトリックの4段階測定モデルは有名ですが、多くの企業が研修当日にデータを効率的に収集できる「レベル1:反応」「レベル2:学習」までを測定しているのが一般的です(図表1参照)。

<図表1>カークパトリックの4段階測定モデル

研修の本質的な目的は、受講者が学んだ知識やスキルを職場で実践し、組織の成果に貢献することであり、その目的に照らすとより高いレベルでの効果測定を行うことが望ましいといえます。

一方で、「レベル4:結果」を測定するための業績指標などは、研修内容の実践以外のさまざまな要因の影響が混在します。そのため、研修の純粋な効果を測定するには、「レベル3:行動」を測ること、つまり職場での実践度を測るのが適切であるという考え方が注目されています。

人的資本の観点から研修の効果測定を考える

人的資本とは、企業が保有する人材の能力やスキル、経験などを指します。人的資本は、企業の競争力や収益性を高める源泉であり、適切に投資し育成することが求められます。研修は、この人的資本の育成に直結するものであり、効果を正しく測定し、改善を繰り返すことが重要です。

昨今、経営層が人材開発施策における投資対効果の説明を求める動きが増えてきています。そのようななかで、経営層に対して有用なデータを示し、かつ施策の改善を繰り返すためには、施策の結果を適切に分析し、その効果と課題を明らかにできることが望ましいです。

人的資本の観点から見ると、研修の効果測定は、将来の収益や成長を予測するための重要な人事データとなります。「職場での実践度」という指標で適切に研修を評価し、改善を繰り返すことで、投資の最適化を図ることができ、企業は将来の成功を担う人材を育成することができるのです。

職場での実践度で測る研修効果

実際に研修の効果を実践度で測るためには、いくつかの具体的な方法があります。

- 研修終了後、一定の期間を空けて、実践の有無を受講者に自己評価させる

- 受講者本人や周囲の職場メンバーへのインタビューや360度調査で事実情報を拾う

- 第三者や外部コーチによる、職場への同行調査やコーチング

ただ、上記のような方法を個別に行うのは難度も高く、時間も手間もかかるため、実施しているすべての研修施策で取り組むのは現実的ではありません。また、職場での実践度だけを見ていては、実践度が低かった際にどこを改善すればよいのかが分かりにくいという欠点もあります。

そのため、「職場での実践には何が効いているのか」を総合的に見て、どこに手を打つのが改善において適切なのかを判断する必要があります。

弊社は過去の研究から、研修実施後の職場実践につなげるには、研修実施前の受講者のレディネス形成から行うことが重要であるということを突き止めました。

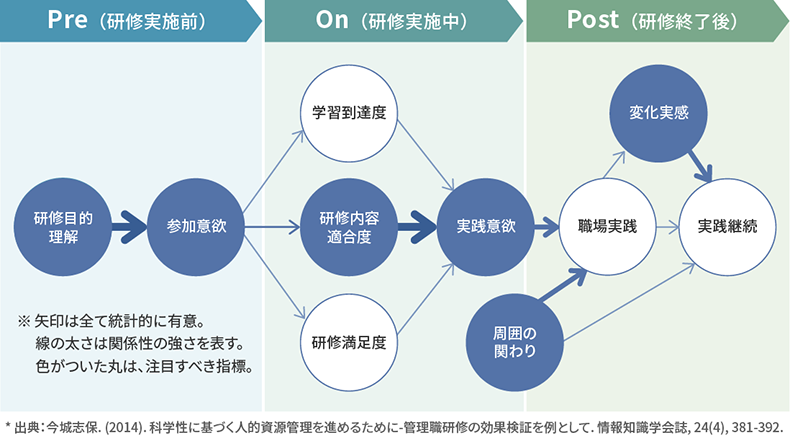

具体的には、図表2が示すように、研修実施前の受講者の「目的理解」と「参加意欲」が高いことが、研修当日の「適合度」に影響し、適合度が高いと「実践意欲」につながります。実践意欲が高いと「職場実践」につながり、さらに実践を継続させるためには「周囲の関わり」と「変化実感」を持てていることが重要であることが分かりました。これらの指標を総合的に把握することで、どこが職場実践においてボトルネックとなっているのかを判断でき、効果的な施策の改善につなげることができます。

満足度は重要な指標ではあるのですが、実践を促進する複数の要因のなかの1つであり、最重要な要因とはいえなさそうである、ということが分かっています。

<図表2>科学性に基づく効果検証モデル

経営層に対して有効な研修効果報告とは

研修施策が投資に値するものかどうかを経営層が判断するにあたっては、研修報告の内容が先述したとおり「効果と課題を示した有用なデータ」であることが望ましいです。そのために押さえるべきポイントは以下となります。

① 研修の目的やゴールは何かを明確に示す

・何を目的として、誰を対象に、どのような内容を、どこまでをゴールと置いて実施したのか

・目的やゴールを明記することで、効果を評価するための基準の認識合わせができる

② 目的とゴールに照らした効果測定レベルの数値データを示す

・どのレベルの効果を、どのように測定し、その結果はどうだったのか

※職場での実践度まで測りたい場合は、図表2内の指標を参考に

③ 数値データから研修効果として何がいえるのかを示す

・結果から目的・ゴールは達成したといえるか、具体的にどのような成果があったのか

・データという事実を基にどう解釈したのかを示す

※適宜アンケートの定性コメントを要約するなどして提示

④ 効果をさらに高めるための課題を示す

・今後の施策継続に向けた課題は何か、改善すべき点や新たに検討すべきことはあるか

・複数の課題がある場合は、目的に照らして優先順位付けを行う

⑤ 課題を解決するための具体的な打ち手を示す

・いつまでに、何をどのように取り組むか

・プログラム内容の見直し以外にも、対象者の選抜方法や参加意欲を高める広報、研修前後の周囲の関わり方、事務局運営の仕方など、施策を多角的に捉えて打ち手を講じる

これらの内容を網羅しつつ、かつ図やグラフなどで分かりやすく表現ができていれば、経営層も判断がしやすい研修効果報告といえるのではないでしょうか。

より高いレベルで研修施策のPDCAを回すための弊社の取り組み

弊社では、ほぼすべての研修プログラム(※1)において、図表2内の指標に照らした効果測定を行えるサービスを標準機能としてご提供しています。

※1:一部の提携パートナー研修、アセスメント・サーベイ系の研修を除く

受講者の方に研修の前後を通して弊社指定のレビュー項目にご回答いただくのと共に、サポーター(上司)からの視点での変化度合いまで捕捉することで、研修の成果とプロセスの可視化を行えるようになっています。

さらに、レビュー項目の内容が「行動計画の設定」→「実践のリマインド」→「学びの言語化」を行える仕立てになっているため、「受講者の職場実践支援」にも役立てていただくことができます。

また、今後の研修企画を考えるうえでの有用な材料も得られるようになっており、施策の効果と課題を明らかにすることができます。それらを分かりやすい図やグラフでレポーティングしてご提供することで、人事の皆様の企画改善業務のご支援を行っています。

まとめ

企業が人材育成に投資する際に避けて通れない課題である「研修の効果測定」について、満足度だけではなく実践度も測ること、人的資本の観点から適切に評価することが重要であることをお伝えさせていただきました。

人事の皆様が研修施策の効果的なPDCAを回していくにあたり、本コラムがお役に立てたら幸いです。

リクルートマネジメントソリューションズでは、研修の効果測定をサポートするサービスをご用意しています。

ぜひ貴社の研修効果の見えるか化にお役立てください。

◆職場実践と研修効果の見える化をサポート

執筆者

サービス統括部HRDサービス開発部

サービス基盤グループ

鰐渕 和哉

OA機器メーカーの営業職を経て、2013年リクルートマネジメントソリューションズに入社。人・組織課題のトータルソリューションを行うソリューションプランナーに従事する傍ら、新HRDサービス開発プロジェクトのプロジェクトリーダーを兼任。2024年より現職。HRDサービスの企画開発、運用構築、DX化の推進に携わる。

おすすめコラム

Column

関連するお役立ち資料

Download

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)