- 公開日:2025/03/31

- 更新日:2025/07/21

企業を取り巻く環境が急速に変わっていくなかで、この変化に対応し競争力を維持するためには、経営戦略と人材戦略を統合し、柔軟な人材活用を進めることが求められます。

本記事では、企業の成長を支える「動的人材ポートフォリオ」と「リソースシフト」の重要性に着目し、具体的な課題と解決策を探ります。

- 人的資本を最大限に生かす組織づくりとは~リソースシフトの在り方~ ④

- リソースシフトの理想と現実――成功への最短アプローチ その2

- 人的資本を最大限に生かす組織づくりとは~リソースシフトの在り方~ ③

- リソースシフトの理想と現実――成功への最短アプローチ その1

- 人的資本を最大限に生かす組織づくりとは ~リソースシフトの在り方~ ②

- リソースシフトを成功させるための視点と仕組みとは

- 人的資本を最大限に生かす組織づくりとは ~リソースシフトの在り方~ ①

- 現状と理想のギャップを埋める、効果的な人事施策とは

事業環境の急速な変化の影響

近年、デジタル化やグローバル化の進展、少子高齢化などの社会的変動が影響し、企業を取り巻く状況が、これまでにないスピードで変化しています。顧客のニーズや従業員の価値観、キャリア観の多様化も加わり、従来のビジネスモデルや組織の在り方が問われているのです。

このような急速な変化に対応し、企業競争力を維持・強化するためには、経営戦略と人材戦略を統合し、人的資本を効果的に活用することが重要です。多様で質の高い人材を確保し、その力を最大限に引き出す仕組みが、企業の柔軟性と成長力を支える柱となります。

具体的には、女性や高齢者、障害者、外国人など、多様な背景を持つ人々が活躍できる仕組みを整えることが求められます。こうした取り組みを進めることで、変化への柔軟な対応が可能となるだけでなく、イノベーションを生み出す原動力となるでしょう。

また、従業員一人ひとりが成長を実感し、働く意義を感じられるような経験や機会を提供することも不可欠です。これにより、組織全体の活力が高まり、長期的な競争優位性を築くことができます。

経営戦略を踏まえた動的人材ポートフォリオの実現

企業が競争力を維持し、変化に対応するためにはこの「経営戦略と人材戦略の統合」をいち早く進める必要がありますが、それが簡単ではないことは皆さんが感じられているとおりです。抽象的で捉えにくく、どう進めたらよいか検討すること自体が悩ましいのではないでしょうか。

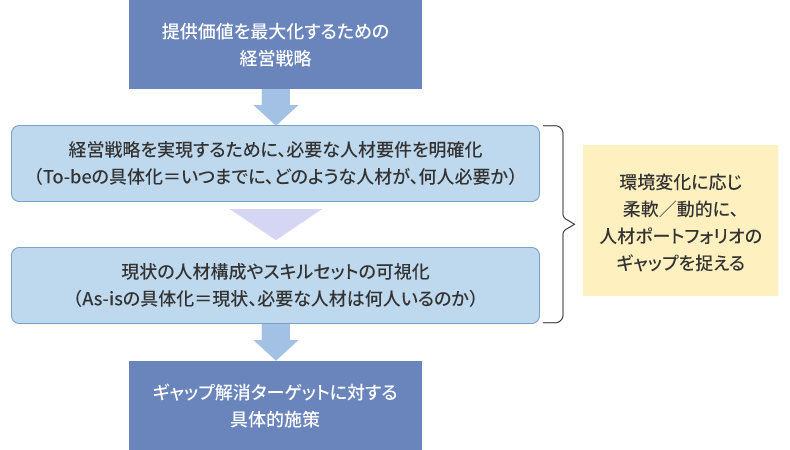

ここからは、それらをうまく進めるために、どのようにアプローチしていったらいいか、考えていきたいと思います。まず視点を明確にするために、<図表1>をご覧ください。この図は、統合を進めるためのベースとなるフレームワークを示しています。

<図表1>統合を進めるためのベースとなるフレームワーク

まずは「経営戦略を実現するために、必要な人材の要件(量的基準と質的基準)を明確化」することが必要です。これが「To-be(理想)」の姿となり、施策を検討する際の柱となります。一方で、現状の人材構成やスキルセットを「As-is(現状)」として把握します。これが現状の姿であり、この段階で多くの問題が生じている可能性があります。この2つを比較し、ギャップに注目することで、自社が直面している課題が見えてくるのです。

職種別、事業別、階層別、人材タイプ別などの分類ごとに人材のバランスを捉えることが人材ポートフォリオという概念ですが、この人材ポートフォリオと「To-be」の姿のギャップ解消に手を打つことが人材戦略だといえます。このアプローチは、自社を取り巻く環境——例えばグローバル競争、新規事業の拡大や技術革新などに応じて、必要な人材構成を戦略的に、そして柔軟に見直し続けることが求められます。つまり、一度ギャップを捉えて手を打てばうまくいくということではなく、変化する環境に適応しつつ、戦略的に人材を配置する「動的な」視点を持つ必要性を意味しているのが、動的人材ポートフォリオという概念です。

人材をどのように分類し、どのようにして人材ポートフォリオを「動的に」捉えていくかという点が、このコラムのテーマであり、これから順に触れていきたいと思います。

一方、人材ポートフォリオが捉えられ見直すターゲットが明らかになれば、そのターゲットに対し何をするのかという点もシャープに掴めるようになるため、次のステップである「具体的施策」が見出しやすくなるでしょう。

<図表1>が示すフローをベースに、この後の話を進めていきたいと思います。ここまででお伝えしてきたように、この図が示すプロセスは、単なる作業手順ではありません。企業の持続的成長を支えるための道筋です。

次に、ギャップ解消ターゲットに対する具体的施策に対してどう取り組んでいくのか、一段思考を進めてみたいと思います。

人材ポートフォリオのギャップ解消に向けて

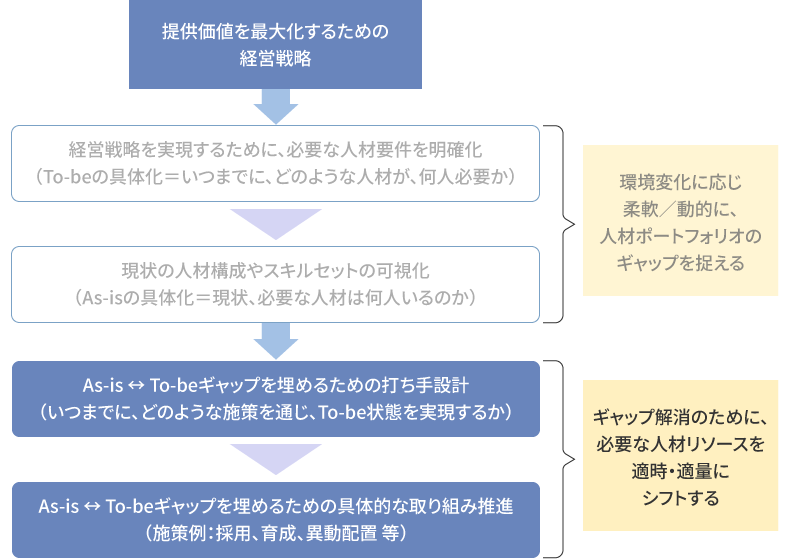

ギャップ解消ターゲットに具体的に手を打つために、「リソースを戦略的にシフトする」という観点を加えます。この「リソースシフト」とは、人材ポートフォリオを意図的かつ計画的に見直しギャップを埋めるために、時間、パワー、資金を投入して必要な人材を適時適量に調達・配置するアプローチを指しています。もちろんこれは内部調達だけでなく、外部調達の視点も含まれています。

<図表2>リソースを戦略的にシフトする

そのためには、人材の量と質について「To-be(理想)」と「As-is(現状)」を明確にする必要があります。その際、以下の3つの視点を加えて捉えることが重要になってきます。

- 戦略的視点:未来を見据えた投資的視点。新たな成長分野や事業機会に対応するための視点。

- 財務的視点:株主に約束する成長ラインに対し、主に人件費の視点で経営判断の上限や、他の条件を考慮した視点。

- 業務的視点:現場での実際の業務を円滑に回すために必要な人的リソースを確保する視点。

これらの視点で「To-be」と「As-is」のギャップを捉え、3つの視点に優先順位をつけながら、求める人材の量と質に対して、いつ、どのように実現するかを設計していくことになります。ただ、「3番に加え1番の視点を持つと、2番をクリアできない」ということや、逆に「2番を意識しすぎると、3番や、未来を見据えた1番を実現できない」ということが起こってきます。それらを踏まえたうえで、内部調達と外部調達を組み合わせながら、それぞれの視点についてどのようにバランスを取って実現するかを意思決定する——これが「戦略的リソースシフト」であり、その効果的な設計が私たちに求められているのです。

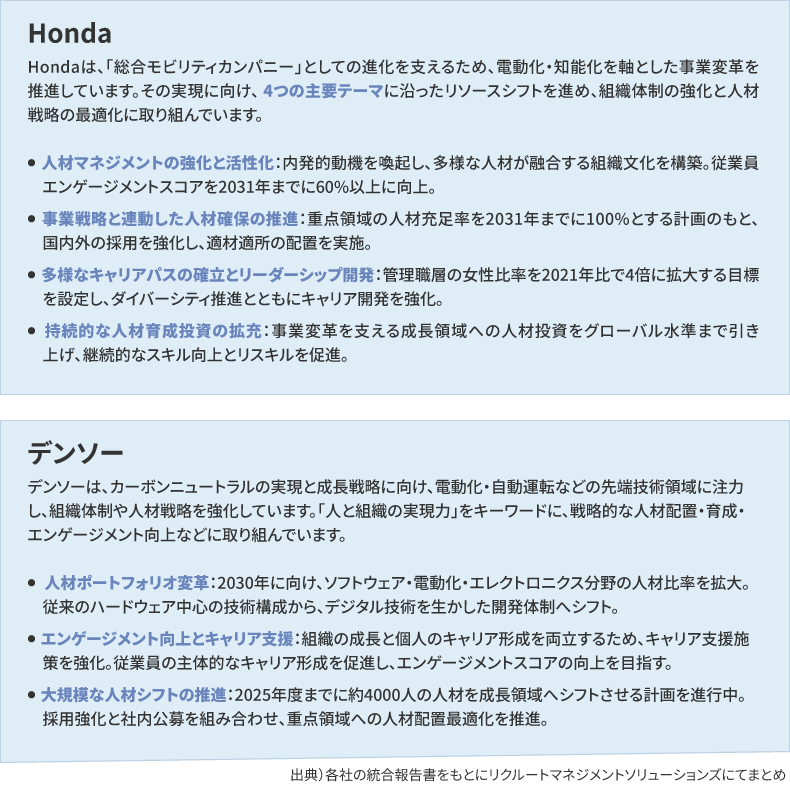

リソースシフトの取り組みは、規模や目的に応じて柔軟に行われるものだという点に注意が必要です。Hondaやデンソーが統合報告書で掲げているリソースシフトの取り組みはその象徴的な一例であり、新規チャレンジのためプロジェクトを立ち上げる際に行う人材配置も本質的には同じです。

<図表3>統合報告書で掲げているリソースシフトの取り組み

そのうえで、戦略的リソースシフトの設計に対し、効果的な施策を打ち実現を図っていきます。具体的には、外部調達にあたる採用、内部調達にあたる異動配置、そして調達した人材を活躍へと導く育成やキャリア開発などです。それらが一貫性を持って進められ、連動している状態をつくる必要があるでしょう。求める人材像がズレたバラバラの施策が乱立してしまうと、先述した3つの視点をうまく調和させようとしても、無理と無駄が生じ、そのバランスを取ることが難しくなりかねません。

ギャップへの手の打ち方として、「戦略的リソースシフト」というアプローチについてお伝えしていますが、これからの時代、リソースシフトは単なる対応策ではなく、意図的かつ戦略的に行うべき企業成長の要となると考えています。投資や成長戦略に直結するこの取り組みが、持続可能な競争優位性の構築に寄与するでしょう。

では、この「リソースシフト」に対して、企業組織側ではどのような問題が起きているか。それによってシフトされた本人側ではどのような問題が生じているか。次はその点について見ていきたいと思います。

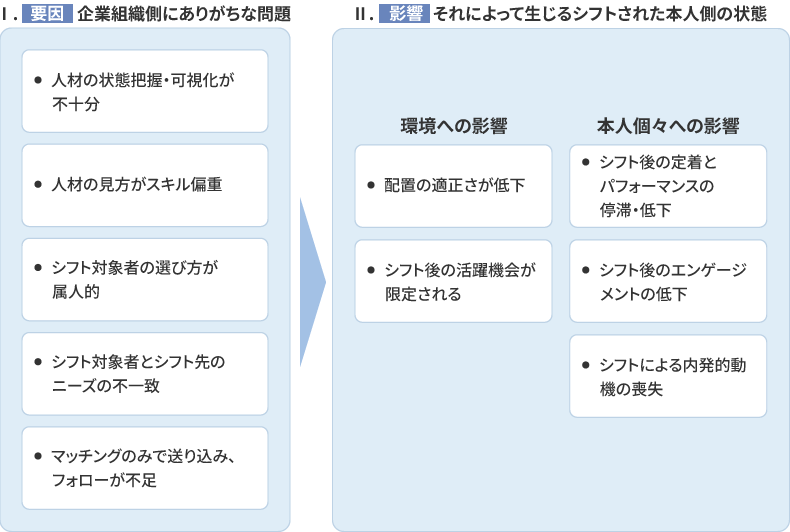

「リソースシフト」で生じているありがちな問題

リソースシフトは、企業の競争力強化や事業戦略の実現において重要な施策ですが、その過程でさまざまな課題が発生します。それらを、リソースシフトに伴う 「企業組織側にありがちな問題」 と 「それによって生じるシフトされた本人側の状態」 という、【要因】と【影響】の形で分けて整理をしてみたいと思います。

【要因】企業組織側にありがちな問題

リソースシフトを適切に機能させるためには、企業が人材を正しく把握し、適切な内外からの調達・配置と支援を行うことが不可欠です。しかし、多くの企業では、リソースシフトの計画や運用においていくつかの共通する課題を抱えています。特に、以下の5つの問題が見られます。

人材の状態把握・可視化が不十分

シフト対象者のスキルやキャリア志向が適切に把握されておらず、最適な配置判断が困難になる。

人材の見方がスキル偏重

ポテンシャルや適性よりも、過去の職務経験や現在のスキルのみで評価されるため、成長機会を逃しやすい。

シフト対象者の選び方が属人的

客観的な評価基準が不足し、上司や人事担当者の主観的な判断で採用や異動が決まることが多い。

シフト対象者とシフト先のニーズの不一致

採用・異動後の業務内容や役割と、シフトされた人材のスキルが合致せず、パフォーマンスに悪影響を及ぼす。

マッチングのみで送り込み、フォローが不足

採用・異動後の環境適応や育成支援が不足し、シフトされた本人が適応しづらい状況が生まれる。

【影響】それによって生じるシフトされた本人側の状態

企業側の問題が解決されないままリソースシフトが進められると、シフトされた本人にもさまざまな影響が及びます。特に、適性を考慮しない採用・異動や支援不足が原因で、大きく 「環境への影響」 と 「本人個々への影響」 に分けられる、以下のような問題が生じることが少なくありません。

環境への影響

配置の適正さが低下

本人のスキルや適性に合わない業務や環境に対峙させることで、能力発揮に十分に導けなくなる。

シフト後の活躍機会が限定される

配置先で適切な役割や業務が与えられず、成長のチャンスにつながらない。

本人個々への影響

シフト後の定着とパフォーマンスの停滞・低下

環境への適応が難しく、新しい業務や職場での成果が出しづらくなる。

シフト後のエンゲージメントの低下

異動の意図が十分に理解できない場合、組織に対する信頼や、業務へのコミットメントが弱まる。

シフトによる内発的動機の喪失

シフトが自分の意思とは無関係だと捉えてしまうことで、仕事への意欲が下がる。

<図表4>要因と影響の整理

このような問題に対して予防的対処をするためには、リソースシフトが単なる異動配置ではなく、「企業の成長戦略」と「個人の活躍・成長・キャリア形成」を両立させるプロセスであり、そのことが組織側と本人側でしっかりと共有できていることが重要になります。

しかし、Ⅰ.【要因】のような企業組織側の問題が放置されたり解決されないままの状態で進めたりされると、Ⅱ.【影響】のようにシフトされた本人側に負の影響が生まれ、「戦略的なリソースシフト」に込められた本来の目的が果たされないことになりかねないのです。

次回に向けて

次回のコラムでは、事前に対策を講じることで、企業と個人双方にとって価値のあるリソースシフトを実現するための、具体的なアプローチについて、特に以下の2つの視点に注目し、解決策を考えていきます。

- 人材データによる個と組織の可視化と戦略的配置の最適化

- シフト後の適応支援とキャリア開発の強化

これにより、リソースシフトを 「戦略的に機能させる仕組み」 として確立する方法を探ります。

執筆者

技術開発統括部

コンサルティング部

エグゼクティブコンサルタント

竹内 淳一

1993 年、株式会社リクルート入社。人事部門での採用リーダーを経て、2003 年から「データを活用し個を生かし組織を強くする」をテーマに、採用から入社後の適応・定着・活躍までを一貫して取り組むコンサルティングに従事。組織マネジャー・プロジェクトマネジャーとしてコンサルティングや営業、サービス開発を行い、2011 年より現職。現在は特に「人材ポートフォリオとリソースフローの最適化」を軸に、製造・サービス・IT業界などの大手企業を中心に支援。

- 人的資本を最大限に生かす組織づくりとは~リソースシフトの在り方~ ④

- リソースシフトの理想と現実――成功への最短アプローチ その2

- 人的資本を最大限に生かす組織づくりとは~リソースシフトの在り方~ ③

- リソースシフトの理想と現実――成功への最短アプローチ その1

- 人的資本を最大限に生かす組織づくりとは ~リソースシフトの在り方~ ②

- リソースシフトを成功させるための視点と仕組みとは

- 人的資本を最大限に生かす組織づくりとは ~リソースシフトの在り方~ ①

- 現状と理想のギャップを埋める、効果的な人事施策とは

おすすめコラム

Column

関連するお役立ち資料

Download

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)