連載・コラム

部長登用は女性活躍推進のエアポケット ~女性課長が増えても部長は増えない企業側の背景~

- 公開日:2025/03/31

- 更新日:2025/08/28

日本企業の女性活躍推進は、女性社員の管理職登用、つまり課長級への登用を中心に進められてきた。政府は、2003年に「社会のあらゆる分野において、2020年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30%程度となるよう期待する」と目標設定した。しかし、現時点では、「この目標に向けて、女性就業者数や上場企業女性役員数の増加等、道筋をつけてきたが、全体として『30%』の水準に到達しそうとはいえない状況」という認識を示しており、2020年代の可能な限り早期に30%程度となることを目指すと目標を置きなおしている※1。

このような状況ではあるが、課長級の登用が進んできた企業のなかで、女性社員の部長登用推進にも注力しようとする動きが出始めてきた。そうした企業では、女性の課長級の人数が増えていけば、自然と部長級への登用の人数増へと続くのだろうか。そこまで状況は簡単ではない。ここでは、女性社員の部長登用が進まない理由について考えてみたい。

女性社員側の理由については、調査結果も用いて別の機会で取り上げることとし、今回は、企業側の理由で大きいと想定されるものを3点挙げる。なお、そもそも女性の課長が十分にいないから部長登用の話に至らないというのはそのとおりであるが、それでは「以上、話は終わり」となってしまうのでここでは割愛する。

1点目は、単純に企業における部長の人数割合の少なさである。令和5年賃金構造基本統計調査※2によると、従業員1000人以上の企業の全社員に占める部長級の割合は、約3%である。課長級が8%であることを考えると(ただしこのパーセンテージには、部長や課長相当の専門・専任職も含まれる)、部長になる人は会社のなかでもわずかである。課長級まではある程度まとまった人数が昇進する企業においても部長となると選抜の要素が増える。企業としては、経営幹部である部長の人選に失敗したくないという気持ちが働き、企業によっては、部長にいつでもどこでもなんでもできる人であることを期待したり、過去の部長は男性が多かったということで、候補者として男性に目が向くことがあったりするかもしれない。

2点目は、女性役員への道が内部登用ではなく社外からの獲得になっていることが挙げられる。大和総研がTOPIX500構成企業を対象に集計・分析をしたところによると、女性役員比率は平均で19%であるが、社内取締役に限ると女性比率4%である※3。自社における女性の部長が少ないから女性の役員を社外から獲得せざるを得ないという事情もあると思うが、課長までは内部登用にて比率増を図り、役員は社外取締役も含めた社外からの獲得で確保しようとしているのであれば、女性課長を、将来は役員に登用することを見据えて部長に登用する必要性も感じづらいという面もあるのではないか。

この「女性は課長まで」は別の意味でも部長登用を阻む壁となっている。大手企業を中心に女性管理職比率を目標に掲げている企業は多いが、管理職層のなかから女性部長比率を切り出して目標に掲げたり、現状を公開したりしている企業は多くない。この女性管理職比率の公表が女性管理職を増やすことには寄与したが、逆に比率さえ達成すればよい、という思考につながり、女性課長の部長登用への意識を弱めていった面があるのではないかと思料する。

3点目は、女性の課長が増えれば自然と部長の数も増えていくという考え方である。筆者がダイバーシティ&インクルージョンの現場にいると、大手企業において経営層が顔も名前も知らないような人が部長として登用されるようなことはあまりない。特に女性候補者は数が少なく目立つのでなおさらである。だとすると、部長候補者が集団ではなく個人として認識されることが重要になる。そのためには、上位者が女性の部長候補者を自分の責任として部長に引き上げていく支援をするのだというスポンサーシップを発揮する必要が出てくるのである。

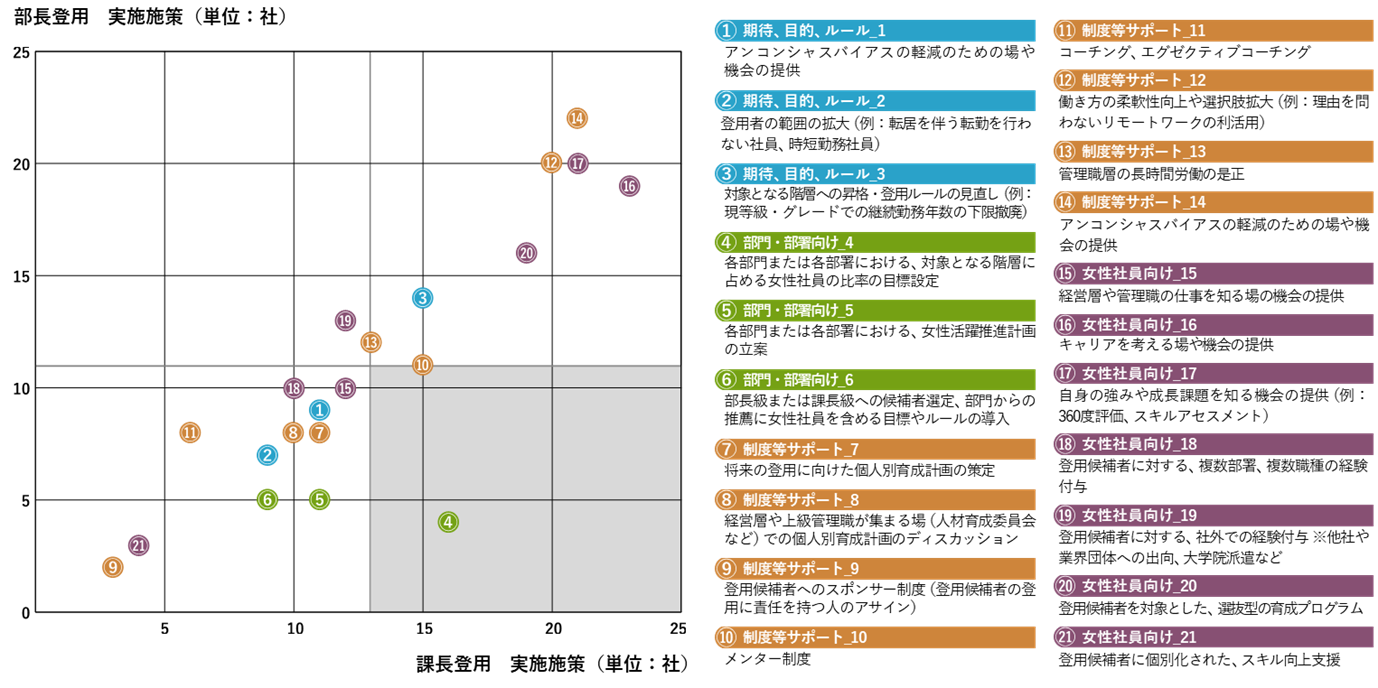

また、企業としての女性の部長比率の目標を設定していない企業だけでなく、目標を有している企業も含めて、部門・部署における目標設定という枠を設けて実施しようという動きがあまり見られないのも女性課長の部長登用のテーマに見られる点である。筆者がプライム企業を中心に大手企業に行った「管理職、上級管理職における女性社員の登用と獲得に関する企業調査」において、課長登用向け施策と部長登用向け施策の実施社数をマトリクスにしたのが、図表1である。回答社数が29社であるので参考程度ではあるが、課長登用向けの施策に比べて部長登用向けの施策で実施社数が一番少なかったのが、「各部門または各部署における、対象となる階層に占める女性社員の比率の目標設定」であった。なお、部長登用向け施策として、「検討中」と回答した社数も多くなかった。解釈の範囲を出ないが、部長登用はなりゆきに任せたい、あまり強力には推し進めたくないという企業の考えがあるのではないだろうか。

<図表1>課長登用向け施策と部長登用向け施策の実施社数(N=29)

ここまで、女性課長の部長登用が進まない企業側の背景について3点取り上げた。筆者は、「女性だから昇進させる」ことをしてほしいとはまったく思っていない。部長の役割を担うのにふさわしい人が就けばよいと考える。しかしながら結果として「女性だから登用しない」「女性は昇進しても課長まで」となっているのであれば、それはもったいないことなのではないか。女性の管理職比率向上の取り組みと同様に、過渡期としては部長登用向けの施策を講じてもよいのではないか。その際、本記事を通じて、課長登用と部長登用にはどうやら違う壁がありそうだと感じていただけたら嬉しい。

※1 内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」(令和7年1月)P.34

※2 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」

※3 大和総研「女性役員比率の現状と今後の課題」2024年10月18日

部長向けの研修をご検討の方は部長研修特集ページをご覧ください。

執筆者

技術開発統括部

研究本部

組織行動研究所

主任研究員

武藤 久美子

2005年株式会社リクルートマネジメントソリューションズ入社。組織・人事のコンサルタントとしてこれまで150社以上を担当。「個と組織を生かす」風土・しくみづくりを手掛ける。専門領域は、働き方改革、ダイバーシティ&インクルージョン、評価・報酬制度、組織開発、小売・サービス業の人材の活躍など。働き方改革やリモートワーク、人事制度関連の寄稿多数。自身も2013年よりリモートワークを積極的に活用するリモートワークの達人。

(株)リクルート ワークス研究所 研究員(兼務)。早稲田大学大学院修了(経営学)。社会保険労務士。

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)