特集

2014年ASTD国際大会レポートより

世界の人材開発の潮流を読み解く

- 公開日:2014/08/04

- 更新日:2024/04/11

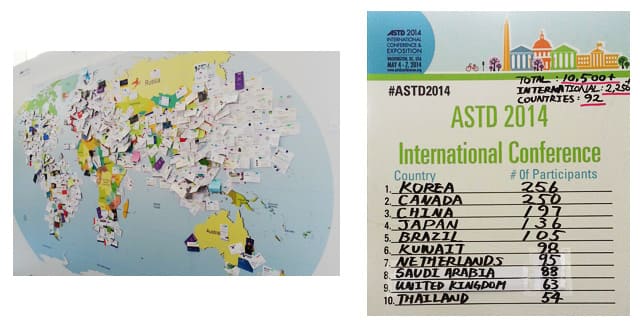

2014年のASTD(※1)国際大会が、ASTDのホームタウンであるワシントンD.C.にて5月4日から7日にかけて開催されました。2014年の国際大会からうかがえた人材開発の潮流についてご紹介します。

※1:ASTD

American Society for Training & Development(米国人材開発機構)の略称(ASTD日本支部サイト)

大会概要と新しいセッショントラック

2014年のASTD国際大会は、参加者総数は10,500名に上り、米国外からは92カ国、2,250名が参加しました(いずれも公式発表)。米国外からの参加者数上位国は、韓国256名、カナダ250名、中国197名、日本136名、ブラジル105名でした。期間中の学習セッションは約400、展示会出展者約350と、過去5年間で最大規模の国際大会となりました。

学習セッションのカテゴリー(下表)は、表現修正を除いて昨年と変わらぬ分類でしたが、新設カテゴリーとして「学習の科学(The Science of Learning)」が登場しました。

図表:セッショントラック一覧

このカテゴリーは主に、近年注目を集めている神経科学(Neuroscience)の学習への応用を扱うセッションが集まったもので、代表的なセッションとして次のようなものが挙げられます。

・「学習の神経科学(The Neuroscience of Learning)」

・「神経科学を通じたパフォーマンスマネジメント変革(Transform Performance Management Through Neuroscience)」

・「脳を意識したコーチング(Coaching With the Brain in Mind)」

神経科学を扱うセッションは、2011年頃から増えてきましたが、今年は一種のブームの様相を呈し、他のカテゴリーでもいたるところで引用や言及がなされていました。神経科学はfMRI(functional magnetic resonance imaging:機能的核磁気共鳴画像法)に代表される生体画像化技術の進化によって、過去10年間でそれ以前の80年間を超える数の研究業績が発表されているとのことです。

人間の思考や記憶、行動のメカニズムを、脳神経を中心とした生物学的な側面から理解することで、効果的な学習デザインやコーチング、パフォーマンスマネジメント(成果創出と個人の意欲・能力開発を促すマネジメント手法)に活かそうというのがそのねらいです。ASTDも神経科学を学習に活用する動きに積極的のようです。

次のページでは、世界が直面している「VUCA」と呼ばれる新たな環境の認識から紹介していきます。

「VUCA」の世界

ASTDプレジデント・CEOのTony Bingham氏による基調講演のメッセージは「チェンジ」でした。同氏は今日の変化がかつてないほど速く予測不能なものであるとし、企業は変革をイベントではなくプロセスとして扱うべきであること、そしてL&D(Learning & Development:学習と開発)の専門家は組織に変化を起こす上でベストポジションにいることを強調しました。

「チェンジ」というテーマはことさら新しいものではありませんが、改めて取り上げられた背景には、世界が直面している「VUCA」と呼ばれる新たな環境の認識があるのではないかと思います。

VUCAとは、今日の世界を描写する概念で、

・Volatility(変動性:変化の性質、量、スピード、大きさが予測不能のパターンをもつこと)

・Uncertainty(不確実性:問題や出来事の予測がつかないこと)

・Complexity(複雑性:多数の理解困難な原因、抑制因子が絡み合っていること)

・Ambiguity(曖昧性:出来事の因果関係がまったく不明瞭で前例もないこと)

の頭文字をとった略語です。1990年代後半に米国の軍事用語として生まれ、その後ビジネス界でも使われるようになったとのことです。

今大会では、数多くのセッションでこの略語が引用され、VUCAの時代のリーダーシップやL&Dのあり方が論じられていました。一種のバズワード(専門的流行語)には違いありませんが、例えば5年前と比べた私たちの社会生活の変貌とその不可逆性を省みれば、環境の見方の前提を変えなければならないという主張は現実感をもった響きを伴います。

基調講演者の1人、Stanley McChrystal氏(元アフガニスタン国際部隊および統合特殊作戦コマンド司令官)は、VUCAの世界のなかでのリーダーと組織のあり方について語りました。

McChrystal氏は、90年代後半から、アル・カイーダによるチャレンジと米軍の対応力とのギャップが拡大の一途をたどった事実を挙げ、指数関数的に変化していく世界では、従来の機能別組織は深刻な不適応を起こすこと。そして、鳥の群れのような自己組織性を有するチームや組織を形成していく必要があることを自身の経験から主張しました。

同時に、軍のような大きな組織でもその実行は可能であり、そこでのリーダーシップのポイントとして、次の3点を提示しました。

・「予測できるという傲慢さ(Predictive Hubris)」を捨てること

・「有機的な適応(Organically Adaptation)」を意識すること

・「共有化された意識と権限委譲による実行(Shared consciousness & Empowered Execution)」を促すこと

イスラム教徒を含む多様な文化圏からの参加者の前で、生々しい戦渦を語る点に筆者としては若干の違和感を覚えましたが、不確実で予測のつかない世界での組織行動を考える上では、McChrystal氏の主張は含意のあるものです。特に、「予測できるという傲慢さ」については、今日の多くの組織の運営原則である分析・予測・コントロールという科学的方法論の限界を示唆しています。

見直される「学習の機会」

「学習の機会」をイベントとして捉えるのではなく、継続的なプロセスとして捉えようとする傾向が今大会ではさらに強くなった印象です。

学習機会を考えるガイドラインとして、「70:20:10フレームワーク」が多くのセッションで言及、引用され、これまで以上に定着してきています。人の学習機会に関する研究から導きだされたこの枠組みは、

・学習の70%は、「実際の仕事経験(Experiential learning)」によって起こる

・学習の20%は、「他者との社会的なかかわり(Social learning)」によって起こる

・学習の10%は、「公的な学習機会(Formal learning)」によって起こる

というもので、クラスルームでの学習=10%のみの「公的な学習機会」を中心に考えるのではなく、「実際の仕事経験」と「他者との社会的なかかわり」を含むトータルな枠組みから統合的に学習をデザインしていかなければならないという考え方は新たなスタンダードとなりつつあります。

例えば、「70:20:10フレームワークの効果的な実施(Effective Implementation of the 70:20:10 Framework)」というセッションでは、この枠組みを活用して日常のなかにどのように学習機会を増やしていくかが提案されていました。

知識労働の比率が高まるなかで重要なのは文脈を伴った学習であり、この枠組みを活用した学習デザインの導入にあたってL&Dに新たに求められる能力についての言及がありました。

また、学習デザインの専門家として著名なMarc J. Rosenberg氏は、「最良のトレーニングはトレーニングをしないこと(The Best Training Is No Training)」というセッションで、同様のメッセージを発しました。

Rosenberg氏は、今日の学習について、「Formal, Classroom, Learning(公式・教室・学習)」というパラダイムから、「Informal, Workplace, Doing(非公式・職場・行為)」のパラダイムにシフトしており、学習をより仕事に近づけることの必要性を強調しました。

これらのセッションに共通して流れているのは、「学習は仕事のなかにある」という考え方です。

研修の効果測定で最も一般的なカークパトリック・モデルについても、新しいモデルが紹介されていました。「The New world Kirkpatrick model」と呼ばれる新しいモデルは、従来の静的な4段階モデルではなく、動的なプロセスモデルに変わっており、次の評価指標が追加されています。

レベル1(反応):「参加者の満足度」+「エンゲージメント(心からの関与)」「参加者にとっての妥当性」

レベル2(学習):「知識・スキル・態度の習得度」+「自信」「コミットメント」

レベル3(行動):参加者の「行動変容」+「行動を促進するシステム(観察・調整・勇気付け)」

レベル4(成果):「期待成果」+「先行指標」

カークパトリック・モデルの変貌も、測定という手法を用いた日常の仕事のなかでの学習機会の促進を意識したものと見ることができます。

成長を促す人間関係とマインドセット

「70:20:10フレームワーク」で20%を占める「他者との社会的なかかわり」、つまりソーシャルな学習機会をどのように増やしていくかを扱ったセッションもいくつか見られました。「研究に基づいたソーシャル学習戦略(With Help From Our Friends: Research-Based Social Learning Strategies)」というセッションはその代表例で、学習と成長を促す人間関係がどのような条件と過程のもとに形成されるかというテーマでの研究結果が紹介されました。

米国企業の多くがメンタリング制度を導入していますが、メンターとメンティ間でどのようにして育成的な人間関係を形成するかは関心のある問題のようです。今大会ではPersonal learning network(個人的な学習人脈)という言葉もしばしば登場しました。

組織のなかに、成長を促す人間関係を構築することは個人の知識・スキルの開発だけでなく人間的な成長にとっても重要なものであるとの認識が広く普及しつつあります。

リーダーシップの著名な研究者であるJack Zenger氏の今年のセッションはリーダーシップとフィードバックに関するものでした。2万人以上に上るリーダー対象の調査によると、効果的なフィードバックは、「リーダーシップの効果性」「従業員のエンゲージメント」「リテンション(定着)」のすべてに有効な影響を及ぼし、特に自らフィードバックを求めるリーダーほど良い影響を及ぼしているとのことです。

セッションでは、いかにして組織のなかでフィードバックの機会を増やせるか、そして効果的なフィードバックはどうあるべきかについていくつかの知見が紹介されましたが、特に、「ポジティブなフィードバックは、相手の『能力』ではなく『努力』に対して行え」という点は興味深いものでした。

これは昨今話題となっている、スタンフォード大学のCarol S. Dweck教授らの研究結果からの知見です。同教授の著書“Mindset”(邦題『「やればできる!」の研究』草思社)では、才能や能力をほめる行為は、相手の「Fixed Mindset(=能力は固定化されているという見方)」を強化する危険なほめ方であり、成長に必要な「Growth Mindset(=能力は伸ばせるという見方)」を強化するには、努力やがんばりに対するポジティブなフィードバックをすべきであることが紹介されています。

Growth Mindsetは変化への対応においても重要な考え方として他のセッションでも取り上げられていました。Fixed Mindsetが、変化に対して「失敗したくない」「悪い評価を得たくない」といった反応を引き起こし、抵抗の要因となるのに対して、Growth Mindsetは、「失敗してもいい」「学びたい」という推進力を提供します。すなわち、変化への対応力を高めるには人々のGrowth Mindsetを開発する必要があるというものです。

■持続させるデザイン

今大会では学習の持続性を高めるためのデザインに関するセッションも多かったように感じます。「Habit Design(習慣のデザイン)で持続的な行動変容を設計する(Designing Sustainable Behavior-Change With Habit Design)」はその代表的なものです。

ここでは、行動の変化を持続させるには、モチベーションや意志の力ではなく、日々の習慣を変えることが有効であるとされていました。習慣とは無意識に繰り返してしまう行動を指しますが、そのメカニズムは、「Cue, Routine, Reward(合図、ルーチン=所定の動作、報酬)」という3つの要素によって構成される刺激-反応のサイクルであり、これらの要素を再構成することで望ましい行動様式を定着させようというものです。

Habit Designは「小さな成功の科学」と呼ばれ、その起源は行動分析学の創始者スキナー(B.F. Skinner, 1904~1990)のオペラント条件付けモデルにさかのぼるようですが、スタンフォード大学を中心とした行動科学、神経科学に関する過去20年間にわたる臨床研究から行動改善手法として体系化されたとのことです(関連書籍:『習慣の力 The Power of Habit』講談社)。

継続的な行動変容のポイントとしては、定量的なゴールをセットしないこと、ルーチンは小さく簡単にできるものであること、時間を決めないことなどのいくつかが科学的な実験結果とともに提示されました。

いずれも「目標を決めて、その達成に向けたアクションをステップ・バイ・ステップで計画的に実行する」という従来の学習デザインの有効性に疑問を投げかけるもので、示唆に富む内容でした。

学習をより短くしようとする動きも見られました。「キンバリークラーク社におけるグローバル・ダイバーシティとインクルージョンをイノベーションへ変える試み(Transforming Global Diversity and Inclusion Into Innovation at Kimberly-Clark」というセッションでは、同社が、従業員のエンゲージメントとインクルージョン(社会的一体性)を促進する取り組みとして、小さな学習コンテンツ(Small chunk)をつくり、従業員が短い時間で継続的にそれらの学習機会に触れられるような環境づくりをした事例が紹介されました。

5分程度の動画やPodcast、スクライブビデオ(手書きのイラスト動画)などで作成された十数個の学習コンテンツがストーリーをもって構成されており、少しずつ、長期間にわたって学習が行われるデザインとなっています。また、トランス・メディア・ストーリーテリングという手法(ブログ、動画、ツイッター、ポスターなどバーチャル、リアルを含む複数のプラットフォームでストーリーを紹介する手法)がとられ、学習の継続と拡散が図られているものでした。

Eラーニングの領域でも、人の集中力は2分程度しかもたないといった研究から学習コンテンツを短くしようとする動きがすでに始まっており、日常のなかで継続できる小さな学習機会を長期間にわたって設計するという考え方は今後広がってくるのではないかと推測します。

また、学習時間や学習メディアを含めて、学習者主体の環境設計になってきているのも昨今の特徴といえます。全員一律の学習環境ではなく、各自が必要や関心、好みに応じて、コンテンツやメディアを選択できる環境のほうが、個人の学習や人々のつながりを拡張しやすいということでしょう。

人間の本質に目を向ける

VUCAの世界において従来の予測と計画に基づいた直線的な思考を変えねばならないのと同様に、学習のあり方も計画されたイベントではなく、日常の経験のなかで自然な学習が生成され継続されるプロセスと環境のデザインにその重点がシフトしているように見えます。

冒頭の神経科学への着目は、そうした日常のなかの学習機会を最大化するために、人間本来の生体反応から学習のメカニズムを探求する活動と位置付けることもできるでしょう。

今大会の残る2人の基調講演者からは、こうした学習や変化に対する人間のNature(本質)を理解して前に進もうというメッセージが伝えられたように感じます。

そのうちの1人、Arianna Huffington氏の講演は、「成功の再定義」についてでした。リベラル系ニュースサイト「ハフィントン・ポスト」の創設者であり、2011年、TIME誌の世界で最も影響力のある100人に選ばれた同氏は、「お金や権力があれば、成功していると見なされるものの、幸福感がなければ真の成功とはいえない」とし、「Well-being(健康で安心なこと)」「Wisdom(知恵とつながること)」「Wonder(不思議に思うこと)」「Giving(与えること)」の4つが真の成功を支える柱であり、人々にエネルギーと創造性を与える源泉であると語りました。

その上で、今日、多くの人が枕元に携帯電話を置いて、頻繁なメールチェックやSNSの書き込みをしているような生活習慣は、人間本来の危機察知力や創造性、直観を失わせ、判断力を鈍らせるとして警鐘を鳴らし、「子供たちに生き残る生き方を教えるのではなく、繁栄する生き方を教えよう」とメッセージしました。

最終日の基調講演者、Kevin Carroll氏のメッセージはPlay(遊び)の精神の重要性でした。数多くの企業で創造的なアイデアを実現するための取り組みを支援し、スポーツや遊びの力による社会変革活動を行っています。

Carroll氏は、「誰もが固有の才能をもっており、遊びやスポーツは、人々をつなぎ、その人固有の才能を引き出し、現実の世界をより良い方向に変えていける可能性をもっている」として、自身の経験やビジネスのいくつかの具体例(例えば、「sOccket」という発電サッカーボールは、電気のない生活を送る子供たちがプレイすることで安価でクリーンな電力供給を実現している)を提示しました。

「1時間一緒に遊べば、本当のその人がわかる」というCarroll氏の言葉は、「遊び」という世界共通の行為が持つ潜在力を感じさせました。

Huffington氏のメッセージも、Carroll氏のそれも、ともに人間の本質的な性質に言及したものです。変化への対応力は、こうした人が本来もっているエネルギーを理解、解放していくことで育まれるものかもしれません。

■ASTDはATDへ

前出のTony Bingham氏のメッセージは「チェンジ」でしたが、ASTDは今大会中に自らも変化することを宣言しました。

大会の3日目、ASTDは、ATD(Association for Talent Development:タレント開発協会)となることを発表しました。そして、会場のディスプレイのロゴも一斉に変更されました。70年の歴史をもつ団体のブランド変更は相応の覚悟を要する決定であったと思いますが、Trainingという言葉の今日性と、グローバル化が進むなかでのAmericanという言葉の存在は、ASTDが志すミッションから見て違和感が高まっていたのも事実です。

将来を見据えて大きく舵を切ったASTD(ATD)が今後どのような発信をしていくのか、弊社では引き続き情報収集に努めてまいります。

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての