連載・コラム

さあ、扉をひらこう。Jammin’2024 owner session report

「IHI×NRI×りそな」の「オーナー×卒業生」が越境後について交わし合った〈リアルオーナーセッション〉

- 公開日:2025/03/03

- 更新日:2025/07/21

共創型リーダーシップ開発プログラム「Jammin’」、6年目のJammin’2024が終了した。44社247名の次世代リーダーたちが全15コースに分かれ、「不」を基点に新価値を生み出すプロセスに取り組んだ。その姿を終始見守っていたのが、各社のオーナー(主にリーダーを派遣する企業の人事担当者)の皆さんだ。実は、オーナーの皆さんも全4回の「オーナーセッション」に参加し、オーナー同士で学び合っている。この記事では、リアル開催となった第3回オーナーセッションの模様を紹介する。第3回オーナーセッションでは、IHI、野村総合研究所(NRI)、りそなホールディングスの3社のオーナーとJammin’卒業生、合わせて6名でパネルディスカッションを行い、「次世代リーダーの越境後」について交わし合ってもらった。

●パネルディスカッション参加者

〇株式会社IHI

オーナー:関健治さん(IHIアカデミー長)

Jammin’卒業生:西村宗真さん(航空・宇宙・防衛事業領域トランスフォーメーションセンター テクノロジートランスフォーメーション推進部 プロダクトトランスフォーメーショングループ 主査)

〇株式会社野村総合研究所(NRI)

オーナー:久保智之さん(人材戦略部)

Jammin’卒業生:越智亮太さん(保険ソリューション事業本部 生命保険システム事業部)

〇株式会社りそなホールディングス

オーナー:谷北沙尚里さん(人財サービス部 人財育成室)

Jammin’卒業生:松岡亜由子さん(グループ戦略部)

司会:海津秀剛、内田怜七(株式会社リクルートマネジメントソリューションズ)

- 目次

- グローバルチェンジリーダーの育成には越境が必要

- 変化対応力、自律的成長力、異才融合の向上に越境学習が適している

- 新しい視点の獲得と金融の枠にとどまらない成長のために越境が必要

- Jammin’受講前に希望していた新規事業開発に挑戦している

- 組織変革につなげるためには越境施策の継続が大切だ

グローバルチェンジリーダーの育成には越境が必要

――最初に、簡単な自己紹介をお願いします。合わせて、オーナーの皆さんはJammin’参加の背景にある問題意識や目的意識を、卒業生の皆さんはJammin’の経験を振り返って驚いたこと、学んだことを話してもらえたらと思います。

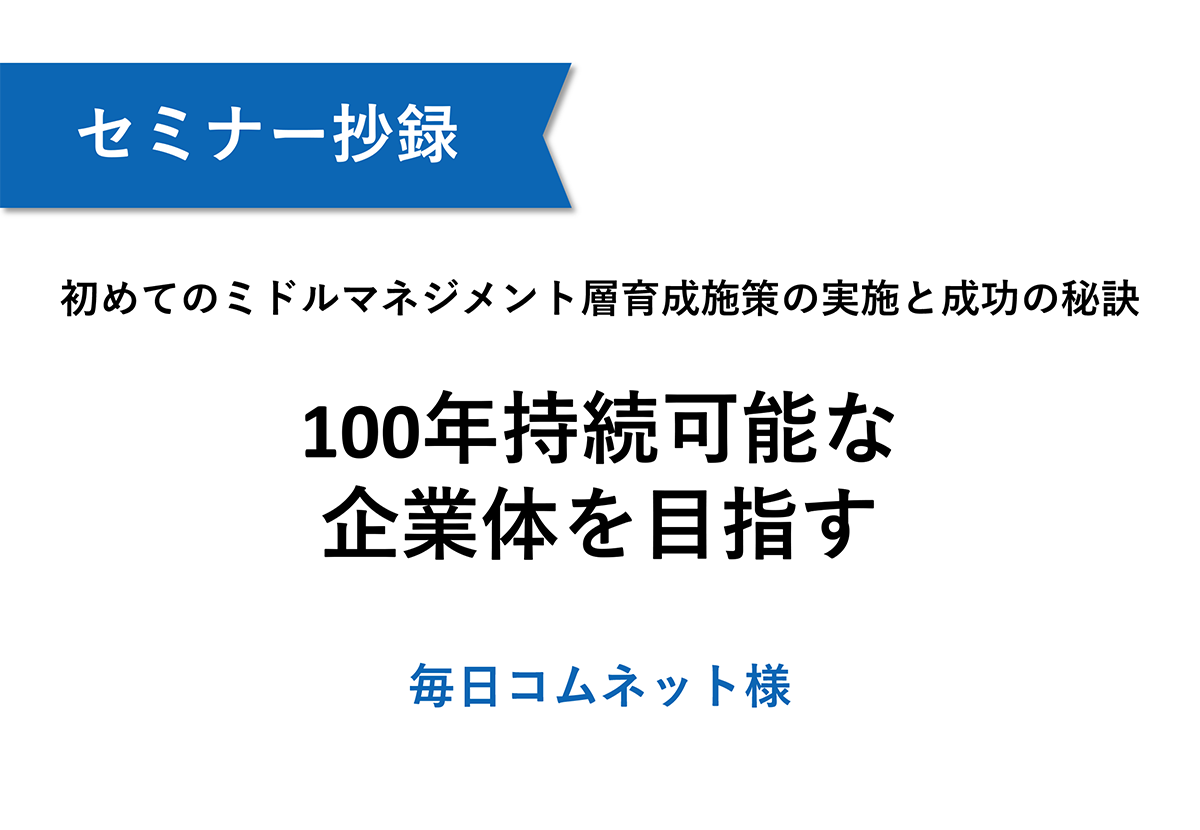

関:IHIのオーナーの関です。2023年に発足した「IHIアカデミー」の初代アカデミー長を務めています。IHIアカデミーは、「変革をリードする“グローバルで活躍する経営・専門人財”を輩出するパイプラインとなる」ことを使命とした組織で、変革リーダーシップや越境等をテーマとした複数の経営人財育成プログラムを用意しており、スローガンは「挑む、越える、解き放つ」です。IHIは2024年、グループ共通の「求める人財像」を改訂しましたが、そのうちの「求める発揮行動」は、このスローガンとも連動する形で「課題設定・挑戦・越境・実践」の4つと定め(図表1)、人事評価項目もこれに揃えています。全社員に「越境」を求めることにした訳ですが、特に、グローバルチェンジリーダーの育成には越境が必要です。そこでIHIアカデミーでは、「変革リーダー(=将来経営幹部候補)」の人財プール(部課長クラス)を対象に公募しているプログラムの1つとして、Jammin’を導入しました。

<図表1>IHIの目指す姿と求める人財像

西村:IHIのJammin’卒業生の西村です。Jammin’2023のグローバルコースに参加しました。私は登山が趣味なのですが、登山では足元と同時に周囲がよく見えていないと、確実な一歩を踏み出すことができません。それは仕事でも同じです。今後、自分の業務や事業を俯瞰的に見ながらキャリアや社会貢献という山を登っていくために、社外のさまざまな人たちと触れ合い、多様な視点を身につける機会を得たいと思っていました。そこで自ら手を挙げ、Jammin’に参加しました。チームメンバーが優秀な人たちばかりで、彼らとヒエラルキーや忖度なしで意見を言い合えることに最初は衝撃を受けました。新鮮な体験でした。

変化対応力、自律的成長力、異才融合の向上に越境学習が適している

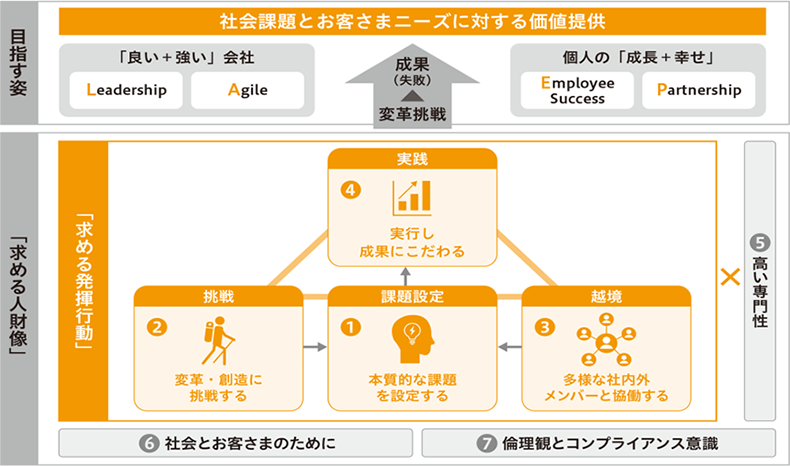

久保:NRIのオーナーの久保です。私たちは今、人的資本拡充に注力しており、個々の強みを集団の強みにつなげるべく「プロフェッショナリズム」「変化対応力」「自律的成長力」「異才融合」をテーマに人材育成に取り組んでいます(図表2)。このうちの変化対応力、自律的成長力、異才融合の向上に越境学習が適していると考えており、その一環としてJammin’に人材を派遣しています。

越境学習での経験や学びは、現業にいかせなければ意味がありません。そこで私たちは、越境学習前後のフォローに力を入れています。受講前は、私たちから受講者と上司にJammin’の特徴を伝えたうえで、上司・部下の期待を確認し、両者に「期待のすり合わせ」をしてもらっています。受講後は、受講者が自ら成長したと感じるポイント、上司から見て部下が変化したと感じるポイントをそれぞれ確認します。こうしたフォローが越境学習の効果を高めると考えています。

<図表2>NRI独自の成長サイクル

越智:NRIのJammin’卒業生の越智です。Jammin’2023のヘルスケアコースに参加しました。私はシステムエンジニアで、現業ではシステムの保守運用に携わっていますが、一方で新規事業創造にチャレンジしたいという想いがあり、Jammin’に魅力を感じました。また、多様な会社の方々と出会える点にも興味を持ち、参加を決めました。Jammin’では、新規事業開発に気持ちの強さが必要なこと、オーナー意識を持って遠慮せずにとことん話し合うことが大事であることを学べたことが有益でした。もちろん、事業創造のフレームワークを学べたこともよかったです。

新しい視点の獲得と金融の枠にとどまらない成長のために越境が必要

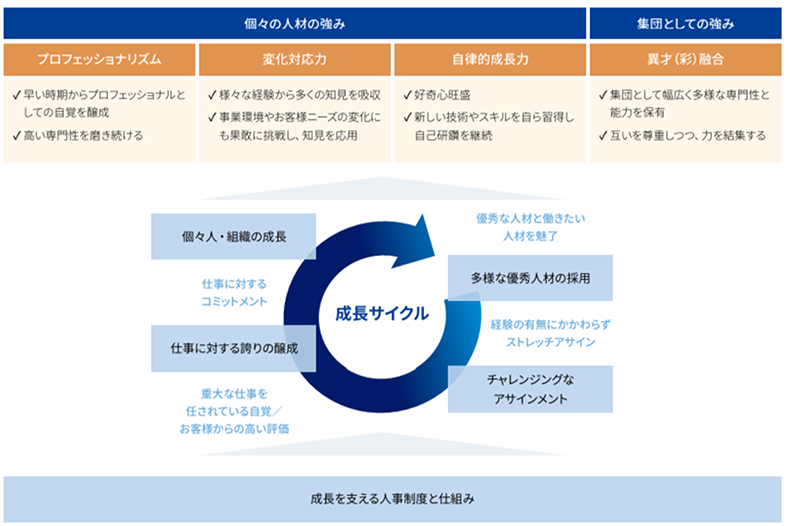

谷北:りそなホールディングスのオーナーの谷北です。私たちは2023年にりそなグループ人財戦略を新たに打ち出しました(図表3)。私たちは「金融+で、未来をプラスに。」というパーパス、「リテールNo.1」という長期ビジョンを掲げ、それを目指すための「6つのドライバー」の1つに越境を据えました。私たちが越境を重視するのは、社内経験だけでは得られない新しい視点の獲得と、金融の枠にとどまらない成長(一人ひとりの金融+)のために越境が必要だと考えているからです。2030年度までに新任経営職層の越境経験率を100%にすることを目標に、越境機会の提供を増やしています。Jammin’はリーダーシップに加えて総合力が求められるプログラムで、さまざまな側面で深い学びが得られることをメリットと捉えて継続利用しています。

<図表3>りそなグループ人財戦略

松岡:りそなのJammin’卒業生の松岡です。私もJammin’2023のヘルスケアコースに参加しました。越智さんとは同じチームの仲間でした。受講当時、私は社内横断の事業変革プロジェクトに参画しており、どのようにアプローチしたらよいかと悩んでいたところでした。「新価値創造のやり方を学びたい」「リーダーのあり方を模索したい」という想いで、自ら手を挙げてJammin’にチャレンジしました。Jammin’では「不」の深掘りの方法を学ぶとともに、メンバーが楽しく取り組める企画が良い企画であることや、メンバーの長所をいかすチームづくりの大切さを知ることができました。

Jammin’受講前に希望していた新規事業開発に挑戦している

――2つ目は、越境後の「兆しや変化」に関する質問です。卒業生の皆さんに、越境後に挑戦していることやしたいこと、役に立っている学びを教えてもらいたいです。オーナーの皆さんは、越境後のリーダーを見て感じる兆し、自社で起きている変化を教えてください。

松岡:私は今、メンバー8名のチームに所属しており、各メンバーの得手不得手を踏まえて、業務内容や課題解決などの最適化に向けて、メンバーの動きをより良い動きにするために、どのような配置がよいかなどにチャレンジしているところです。一方で、新価値創造のための「不」の深掘りにも挑戦しています。

谷北:松岡を含めたJammin’卒業生や越境経験者は、受講後に「衝撃を受けた」「自分の当たり前が通用しなかった」「銀行と他の業種では前提条件から違うのだとよく理解できた」「キャリアを見直すきっかけがつかめた」「自分なりの課題が見つかった」といった感想をよく話してくれます。単に感想を話すだけでなく、松岡のように越境を起点に変化・成長している者も多くいます。周囲のメンバーが越境者の前向きな変化を感じ取り、良い刺激を受けているケースもよく見られます。

西村:Jammin’では、自分の発言やストーリーに皆が共感してくれて、その方向に物事が動いていくことが何度かありました。そうやって皆の共感を得ることができれば、自分が持ちえない全員の能力や想い、経験をまとめ上げて大きな力にすることができるのです。これが共創リーダーシップだと体感しました。今は大切な思いを印象深く伝えるチャンスは一度きりという経験をもとに、プレゼンテーションなどの際は事前に企画や言葉をよく練ったうえで、自分の考えを一度で明確に伝えきることを大事にしています。越境では共感が重要なポイントになります。「共感なくして越境なし」と感じています。さらに発信だけではなく、垣根を越えて相手の立場になりきろうとする、双方向の越境マインドも大事だと思います。

越智:私は現在もシステムエンジニアとしての業務を続けながら、社内のメンバーとともにJammin’受講前に希望していた新規事業創造に挑戦しています。Jammin’で得ていきている学びはチームビルディングです。Jammin’では、新しいメンバーと組んで取り組む際は、チームビルディングがフレームワークよりも重要な要素であり、時間よりもコミュニケーションの質が大切であることを学びました。目的意識やかける想いなどを最初から遠慮なく伝え、互いを理解し合うことができれば、短期間で良いチームをつくることが可能なのです。この学びをあらゆる面にいかしていきたいと思っています。

久保:NRIの若手社員は、越境を経験すると自信をつけて帰ってくることが多いようです。自分では当たり前と思っている仕事の進め方や何気ない振る舞いなどについて、他社の方から驚かれたり褒められたりすることで、それが現業で無意識のうちに身につけていた強みだった、などと気づくことがあるようです。中堅社員の越境経験者は、自分の固定観念や視野の狭さに気づく者が多いようです。例えば他社の方々のスピード感や行動力に圧倒される中で、自分がリスクに敏感で慎重に動く傾向があることを知るような例があります。また、越境経験者の上司にいくつかの項目を挙げ、研修後の変化についてヒアリングをした結果、越境後は「高難易度の仕事に対する意欲が向上する」「行動力が高まる」「自分の考えを伝える力が向上する」など、各受講者に複数の項目で行動変容が起きているという結果が出ています。越境には間違いなく良い効果があります。

組織変革につなげるためには越境施策の継続が大切だ

――3つ目の質問に移ります。「経営・人事のサポート」について教えてください。オーナーの皆さんが、越境の価値を広げる・高めるために工夫していることは何でしょうか。卒業生の皆さんは、経営・人事からどのような支援や機会があると、自社でより大きな活躍ができそうでしょうか。

久保:実は私自身、最初は越境学習の特徴がよく理解できておらず、周囲から「研修受講後の効果は何か?」と問われた時にしっかりと答えることができませんでした。担当する中で受講者の様子を見るうち、「越境学習は一律の知識・スキルが得られる研修とは違う」「得られる気づきや学びは人によって異なる」と思うようになりました。我々の学生時代からの学びは、ほとんどが「一律の知識・スキルを得る」ものですので、社内のほとんどの人には越境学習が理解できないのが当たり前だろうと考えるようになりました。そこで今は、越境学習の誤解を解き、その意味や意義を理解してもらうことを重視しています。具体的には越境希望者にも上司にも、最初に上記の「一般的な研修ではない」ことを伝えつつ「アウェイ感の中の葛藤から各受講者がそれぞれの学びを得る」ところがポイントであると伝えるようにしています。そのうえで、越境希望者と上司の両方に、越境にどのような学びや成長を期待するかを考えてもらい、その期待を両者にすり合わせてもらっています。こうしたサポートをするのが人事の役割だと考えています。

越智:NRI社内でJammin’に応募する際には、まず上司の推薦を得て、社内一次審査を通過する必要があります。さらに一次審査通過後は、受講動機やJammin’での学びをどういかすのかを論文にまとめて提出し、二次審査を通らなくてはなりません。私はその論文を書く際に、部課長とよく話し合い、お互いの期待をすり合わせました。そうやって部課長と事前によく対話できたおかげで、Jammin’受講中も何かあればすぐに相談できる環境が整いました。これは受講時の安心材料になりました。

谷北:社内に越境を広めるにあたり、越境の定義づけや、越境をプロモーションするためのPVやバナーを制作するなどの社内広報活動を行い、越境の認知度向上に努めました。また、2024年度からは浸透・拡大フェイズと捉え、公募型越境プログラムを拡大すると同時に、課長層に関しては全員越境を目標とした指名型越境プログラムも新設しました。指名型のほうも、想定以上に「越境経験を積んでよかった」という声が多くなっています。さらにJammin’卒業生の「社内交流会」をすでに何度か開催しました。今後はJammin’以外の施策も含めた越境経験者同士の社会交流会も開催したいと考えています。ただ一方で、越境の効果検証には課題感も持っています。越境は、特定のスキルがすぐに高まる類いの研修ではないため、効果検証が難しいです。

松岡:越境に関して言えば、現在のりそなは過渡期にあります。今後、全年代で越境経験者が増えていけば、社内の変革の動きがもっと大きくなっていくと思います。

関:私は、まさに昨年度のオーナーセッションで「越境アルムナイ(越境経験者の社会交流会)」の話を聞き、早速始めました。現在も定期的にアルムナイを開催し、お互いの学びの共有を行っています。

西村:越境経験者として、越境施策は継続が大切だと感じています。なぜなら、社内に越境経験者が増えれば増えるほど、自由かつ主体的に発言行動する仲間が増え、組織変革につながっていくからです。また個人も、一度の越境で意義や事業にいかす方法を学びきることはありませんから、何度か越境したほうがよいと思います。越境後のフォローアップも有効と感じています。越境アルムナイなどで越境経験を語ると、自分自身も振り返ることができ、学びや意識変化が追加で深まる効果があります。アルムナイはその意味でも有意義な場だと思います。

以上でパネルディスカッションは終了し、パネラーと参加オーナーの「質疑応答」に移った。質疑応答の後は、さらにパネラーと参加者が混じり合って対話する「対話セッション」も行った。Jammin’受講者だけでなく、オーナーの皆さんもこうして刺激を受け合い、自社の越境を盛り上げるべく「ひきつける」「やってみる」「いかしきる」を実践している。

おすすめコラム

Column

関連するお役立ち資料

Download

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)