調査レポート

若手・中堅社員の転職意向実態調査

若手・中堅社員515名に聞く、転職に踏みきった理由・踏みとどまった理由

- 公開日:2019/01/17

- 更新日:2024/03/15

若年層全体の就業・転職意識や入社3年以内の早期離職の実態については、政府や産業・組織心理学の先行調査・研究に詳しい。本調査では、新卒入社後の最初の山場となる3 年間を乗りきり、一人前〜リーダーとして活躍する、入社4年目以降の若手・中堅社員に絞り、彼ら彼女らが転職を考え始める理由はどのようなものか、実際に転職を後押しした要因、逆に踏みとどまらせた要因は何か、転職前後の会社や職種はどのように変化しているのか、この世代の仕事への動機はどのようなものか、について検討する。

調査概要

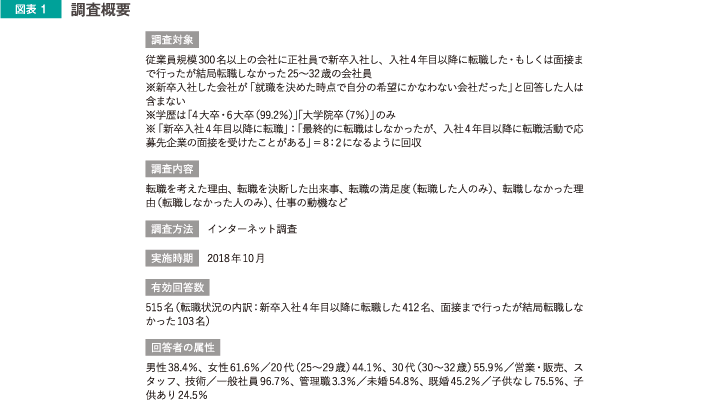

本調査では、25~32歳の、従業員300名以上の企業に新卒入社した大卒・大学院卒の正社員のうち、「新卒入社4 年目以降に転職した(転職群、412名)」人と「最終的に転職はしなかったが、入社4年目以降に転職活動で応募先企業の面接を受けたことがある(面接群、103名)」人、合計515名から回答を得た(図表1)。

なお、対象者の新卒入社時期に当たる2008~2015年の大卒求人倍率は、1.13~2.24で1を下回る年はないものの、やや就職市場の悪かった年が含まれている。本調査では、就職時点での明らかなミスマッチ群を除いて検討するため、新卒入社した会社が「就職を決めた時点で自分の希望にかなわない会社だった」と回答した人は調査・分析の対象から除いた。

性別では、女性が6割とやや偏りが見られた。内閣府調査(平成30年版子供・若者白書)によると、男性より女性の方が転職に積極的な傾向が確認され、後述の本調査「転職を考えた理由」にもあるように、ライフスタイルの変化に伴った転職がこの年代の男性より女性に多く存在していることが影響していると考えられる。

転職を考えた理由

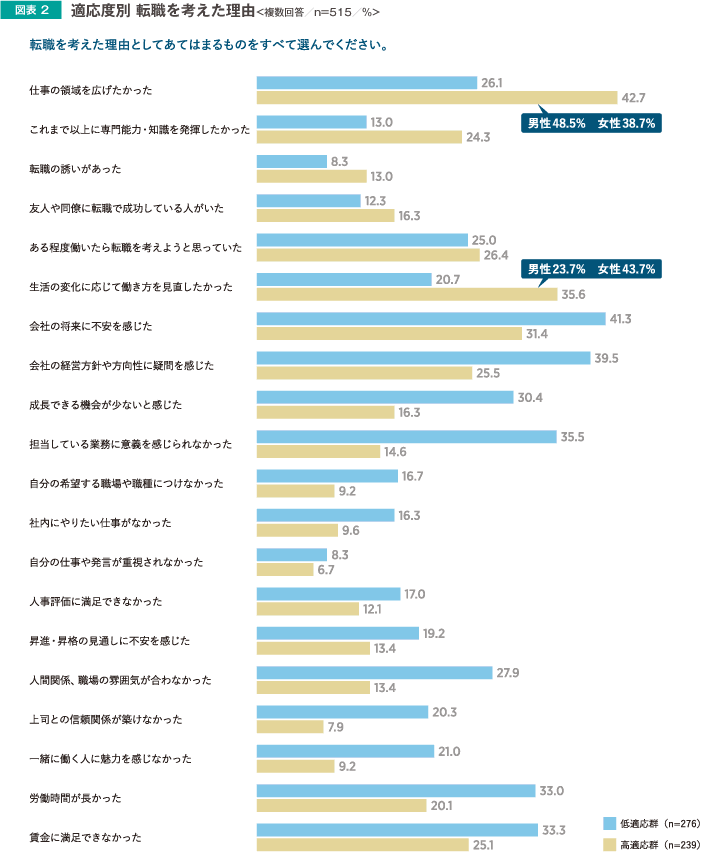

まず、515名全員に対して、転職を考えた理由を尋ねた。転職を考える前の仕事や会社に満足していたか・成果を上げていたか、についての9項目を転職前の適応度として尺度化し(α=0.90)、低適応群と高適応群に分けて傾向を見たのが図表2である。

低適応群では、「会社の将来に不安を感じた(41.3%、高適応群より 9.9)」の選択率が最も多く、次いで「会社の経営方針や方向性に疑問を感じた(39.5%、同 14.0)」「担当している業務に意義を感じられなかった(35.5%、同 20.9)」が選択された。これに対して高適応群では、「仕事の領域を広げたかった(42.7%、低適応群より 16.6)」が最も多く、次いで「生活の変化に応じて働き方を見直したかった(35.6%、同 14.9)」が多く選択され、同じ転職を考えた理由といっても低適応群と高適応群では違いが見られた。

さらに、高適応群のなかでも、男女には傾向に差があり、男性は「仕事の領域を広げたかった(48.5%)」が約5割と多く(女性は38.7%)、女性は「生活の変化に応じて働き方を見直したかった(43.7%)」が最も選択率が高かった(男性は23.7%)。

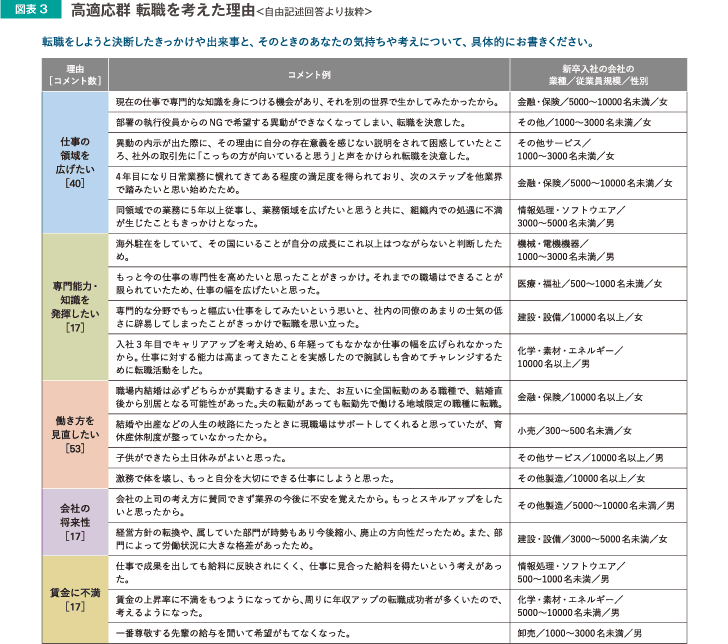

仕事や会社への満足感や貢献感が低い群が転職を考えるのは周囲にとって比較的理解しやすいが、高い群の転職は、人事や上司にとって想定外の出来事となりやすい。具体的にどのようなことが転職を考える理由となったかについては、図表3にまとめた生の声を参照いただきたい。

なお、転職を考えた理由については、適応度別の他に、転職群と面接群の差も検討したところ、明らかな差が見られたのは「労働時間が長かった」(転職群30.3%、面接群13.6%)のみだった。

転職前後の会社と職種の変化

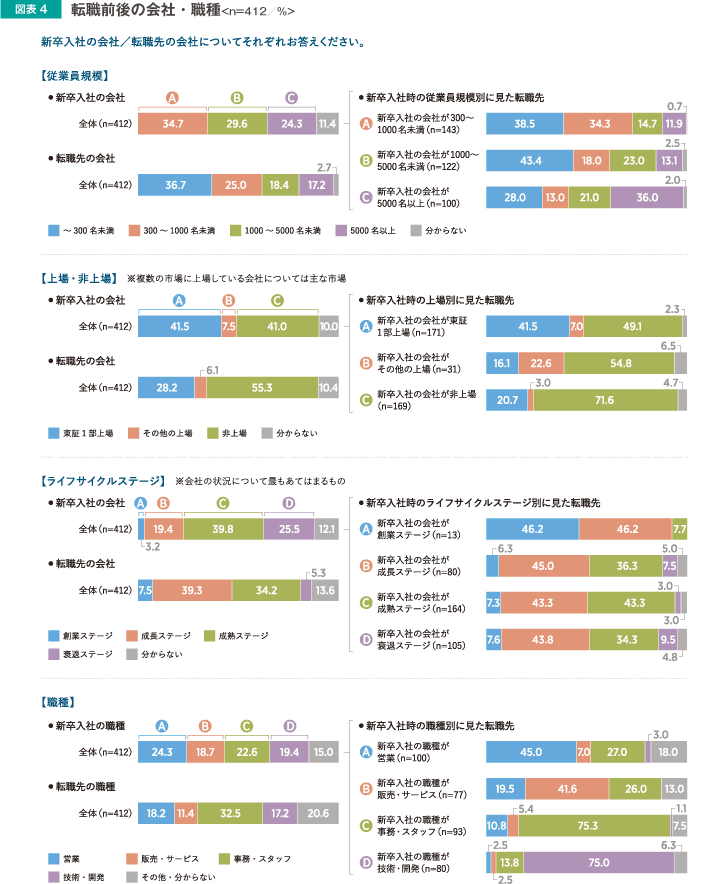

ここからは転職群412名について見ていく。まず、転職前後の会社や職種の変化を図表4に示した。

従業員規模については、転職後に最も多いのは300名未満の企業(36.7%)で、300名以上企業の割合は減少した。新卒入社時の従業員規模別に見ると、全体傾向と差が大きいのは転職前が5000名以上の群で、転職後も36.0%が5000名以上企業を選んでいた(全体より+18.8)。

上場・非上場では、新卒入社時に41.5%だった東証1部上場が、転職後には28.2%に減少し、非上場が41.0%から55.3%へ増加している。新卒入社時の上場・非上場別に見ると、新卒入社時に東証1部上場の群は転職後も41.5%が東証1部上場にとどまっていた(全体より 13.3)。

企業のライフサイクルステージでは、抜本的な事業・組織再編が進行する衰退ステージの企業からは人が流出し、中途人材ニーズの高い成長ステージ(マーケットと組織を一気に拡大する時期)、成熟ステージ(新規事業など新たな事業展開を模索する時期)の企業への流入が多く、社会全体として見ると健全な移動が生じているといえる。

職種としては、事務・スタッフ職、技術・開発職では転職後も職種が変わらない割合が高いが(いずれも4分の3程度)、営業や販売・サービス職では半数程度にとどまる。その結果、全体で見ると、転職を経て営業、販売・サービスの合計が43.0%から29.6%に減少、事務・スタッフが22.6%から32.5%と増加し、最も多い。

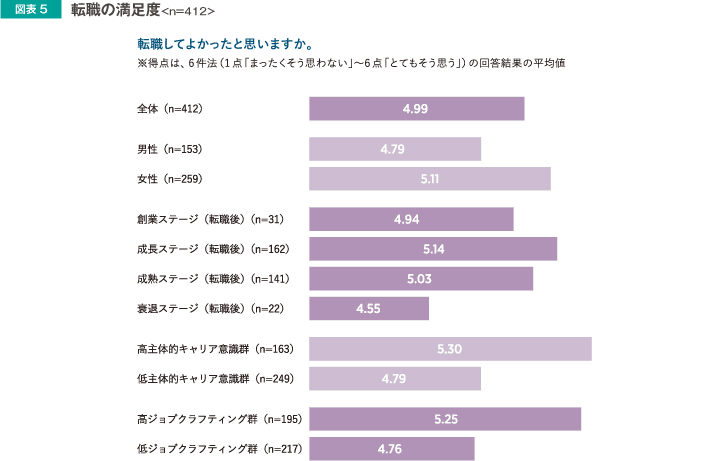

転職の満足度

図表5は転職したことに対する満足度の状況である。6件法で尋ねたところ全体平均は4.99で、「とてもそう思う」「そう思う」の割合が72.8%、「ややそう思う」まで含めると9割を超え、転職の満足度は総じて高いといえる。女性は男性よりも満足度が高い傾向にあった。また、転職後の企業のライフサイクルステージが成長ステージの企業に転職した人の満足度は、他のステージに転職した人と比べて有意に高かった。

また、「先々やってみたいことを具体的にイメージできる」「自発的にスキル・能力開発に取り組んでいる」といった、主体的に自らのキャリアをデザインする意識について聞いた6項目を尺度化した主体的キャリア意識(α=0.86)、「自分の担当する仕事の目的がより社会的に意義のあるものであると捉え直す」「仕事のなかに自分なりの意義を見出すために、仕事のやり方や内容に工夫を加えることがよくある」といった仕事に対する認知や行動を主体的に修正していくことについて聞いた9項目を尺度化したジョブクラフティング(α=0.88)については、それぞれ高群の転職満足度が低群に対して有意に高い。全体平均4.99に対してそれぞれ5.30、5.25であり、「とてもそう思う」「ややそう思う」の割合が8割を超えた。なお、転職前の適応度の高低による差は見られなかった。

転職者へのリテンション

個人にとって、満足度の高い傾向が見られる転職だが、企業としては一人前以上となった優秀な社員ならば、できるだけ引き止めておきたいところだろう。412名の転職者はどのような引き止めを経験し、それにもかかわらず転職を決めたのだろうか。図表6に、転職意向を弱めるのに意味がない、あるいは転職の意思を強めることになった会社や上司からの働きかけについての内容を、主に高適応群の記述回答より抜粋した。会社本位・上司本位と捉えられる働きかけや、見当違いの提案は、転職を後押ししてしまうことがリアルに感じられる。なお、少数だが、転職意向を理解し応援してもらったというコメントも見られた。

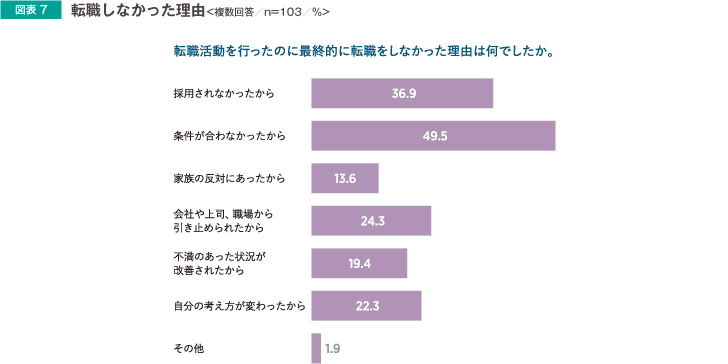

転職しなかった理由

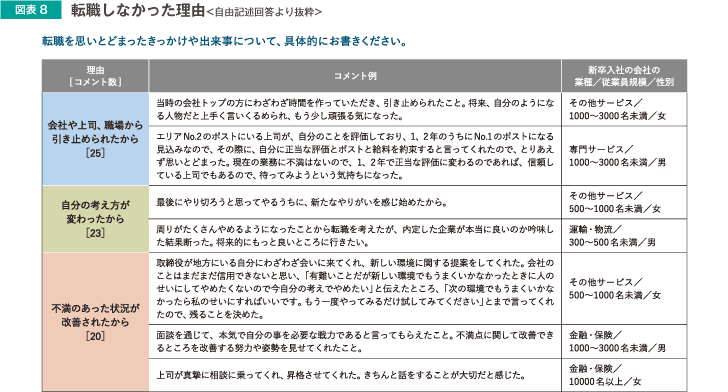

次に、転職しなかった103名の理由は、図表7のとおりである。「条件が合わなかった」「採用されなかった」が多く選択されているが、「会社や上司、職場から引き止められた」「不満のあった状況が改善された」「自分の考え方が変わった」といった、企業によるリテンションのチャンスが感じられる項目も2割前後選択されている。

転職を思いとどまったきっかけや出来事について、具体的な記述をまとめたのが図表8である。改めて本人への期待を伝えたり、やりがいのある仕事を与えたりすることで、転職意向を抑えられることもあると確認できる。一方、「1、2年待ってみよう」「将来的にもっと良いところに行きたい」というように、一時的な転職保留をしたにすぎず、常により良い転職のチャンスを狙っている様子もあり、リテンションの限界も感じられた。

仕事の動機

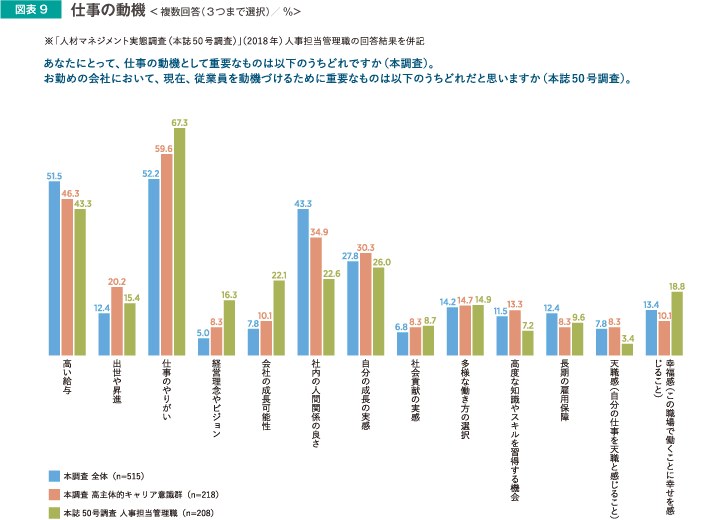

最後に、仕事の動機として重要なものを、13項目から3つまで選んでもらった(図表9)。この問いは、本誌50号で300名以上企業の人事担当管理職に「従業員を動機づけるために重要なもの(3つまで)」と聞いたものと同じで、本調査の対象である若手・中堅社員と人事担当管理職の意識を比較した。

すると、本調査対象の若手・中堅、本誌50号調査の人事担当管理職共、上位4項目は順に「仕事のやりがい」「高い給与」「社内の人間関係の良さ」「自分の成長の実感」だった。ただし、傾向にはやや違いが見られ、「仕事のやりがい」は人事担当管理職の67.3%に対して若手・中堅は52.2%と少なめ、「社内の人間関係の良さ」は人事担当管理職の22.6%に対して若手・中堅では43.3%と多めで、「高い給与」も人事担当管理職よりも若手・中堅は高い傾向があった。若手・中堅を高主体的キャリア意識群に限定してみると、人事担当管理職の回答との差は減少するが、それでも「高い給与」「社内の人間関係の良さ」は若手・中堅の重視する動機の源泉として人事担当管理職が思っているよりも多めに選ばれた。

本調査では、順調に成果を上げ周囲からするとこのまま自組織で活躍するだろうと考えている人材が、もっと仕事の幅を広げたい、働き方を見直したいと転職を考え始め、改めて組織の将来性を評価し、選び直す様子を垣間見ることができた。

成長力の低下した組織、キャリアの進展と共に自分に合わなくなった仕事や環境から自ら退出し、新しい場を得ることは、本人と社会を活性化させる望ましい動きだ。主体的にキャリアを形成する若手・中堅に多くの選択肢から選ばれる存在になるべく組織はどう変化していくべきか、どのような人事施策をとるべきか、検討する上で、本調査が1つの参考となれば幸いである。

※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.52 特集1「リテンションマネジメントを超えて ―若手・中堅の離職が意味すること―」より抜粋・一部修正したものである。

本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。

執筆者

技術開発統括部

研究本部

組織行動研究所

研究員

佐藤 裕子

リクルートにて、法人向けのアセスメント系研修の企画・開発、Webラーニングコンテンツの企画・開発などに携わる。その後、公開型セミナー事業の企画・開発などを経て、2014年より現職。研修での学びを職場で活用すること(転移)、社会人の自律的な学び/リスキリング、経験学習と持論形成、などに関する研究や、機関誌RMS Messageの企画・編集などに携わる。

おすすめコラム

Column

関連する

無料オンラインセミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての