【番外編】SPIの開発背景と理念

SPIの開発背景と理念

SPIの前身となるテストが開発されたのは、1960年代です。

この頃の日本の大手企業の大卒採用活動は、「指定校制」と呼ばれる、特定の大学だけに求人票を送り、その大学の学生だけが応募する方式でした。合否は面接と学業成績、縁故、身上調査などで決まり、それが当たり前とされていたわけですが、当時の四年制大学進学率は20%前後で、大学卒業者はある程度特別な存在だったことも背景にあったと思われます。

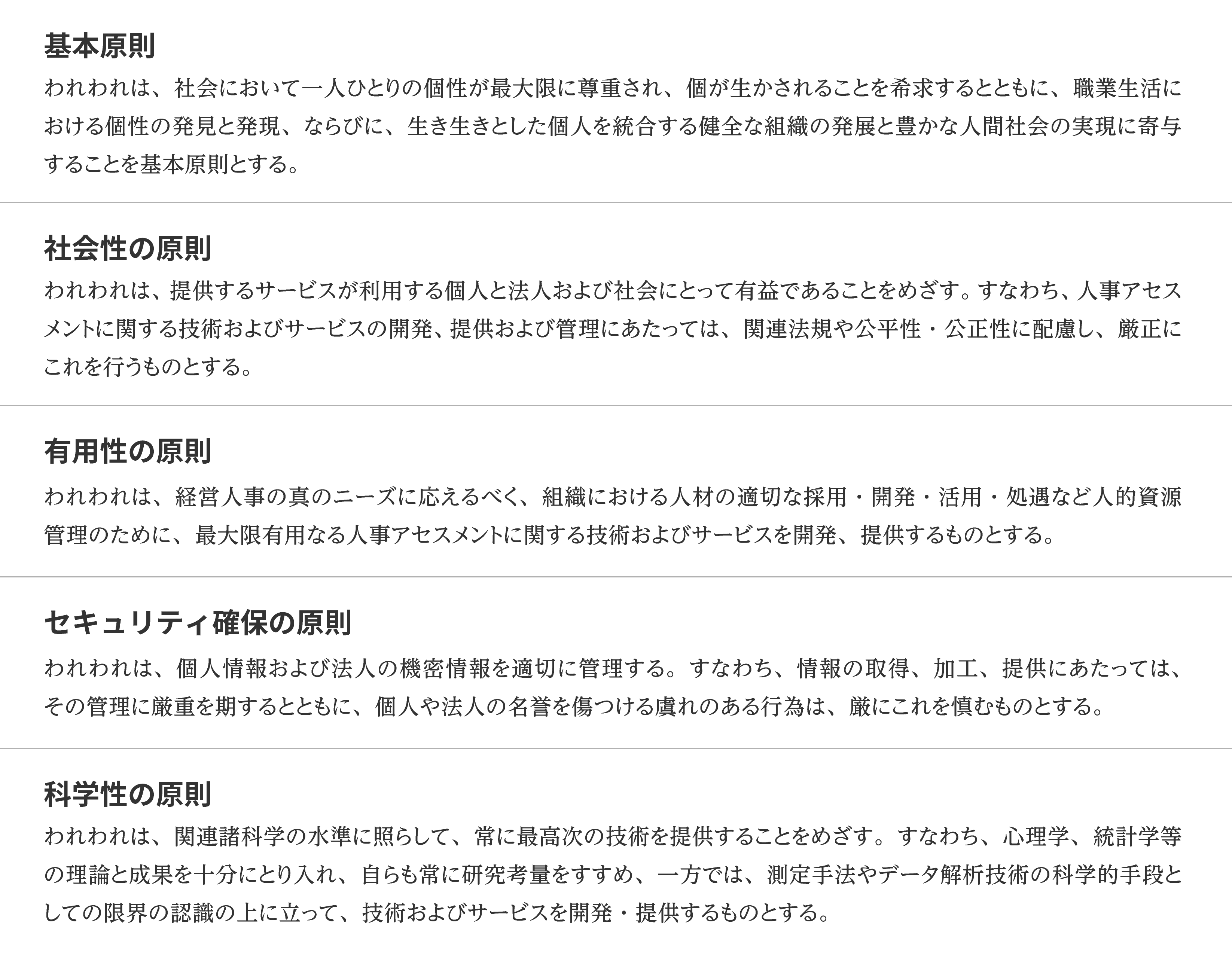

そのような状況下、リクルートは、1963年に東京大学の若手心理学研究者を中心とする「テスト開発委員会」を組織して採用テストの開発をスタートさせ、最新のテスト理論に基づいた、公平・公正な選考手段となり得る科学的で品質の高いテストを作ろうと考えました。その結果生み出されたのがSPIの前身となる、いくつかの性格特性や知的能力を測定する検査です。当時の開発姿勢や品質を重視する考え方は、「人事測定事業憲章」(1973年制定、現「人事アセスメントサービスに関する五原則」 ※下記参照)として明文化され、社会環境の変化に応じて修正を加えながら、約50年を経た現在に至るまで連綿と引き継がれています。

SPIの測定対象である一般知的能力と性格特性それぞれの検査は、以下のような考え方に基づいて作られています。

- 一般知的能力(言語情報の理解、数量情報の処理、論理的思考):アメリカなどでの先行研究でも職種の違いを超えて必要とされる能力であることが確認されており、選抜のための情報としても有用である。

- 性格特性:仕事や組織の特徴によって適するものは異なるが、応募者の持ち味の理解と面接の補完に役立つ。面接は印象の影響を受けやすく、はきはきと自信を持って話す人が評価されやすいなど、客観的に人物特徴を捉えることは容易ではない。

前述したような学校・学部名、性別、家庭環境などに左右されない科学的で客観的な情報を併用することで、公平で望ましい選考を実現したいという考え方が土台になっているのです。

【図表:人事アセスメントサービスに関する五原則】

大事にしている思想「個を生かす」

基本原則に「個が生かされる」という表現がありますが、これはSPIの開発当時から最も大切にされている考え方です。前述したように、SPIが開発された頃の採用選考では「学歴」で選抜されることが当たり前でした。こうした時代に、「学歴」という個人の属性情報だけによらず、適性検査を通じて、応募者個人の人物的な特性を理解したうえで採用選考を行う、という当時としては新しい軸を示したのです。

その後、時代が変わり、サービスが進化しても、この考え方は変わっていません。現在も、「個を生かす」という思想を根底に置きながらサービスを展開しています。

(「SPIは企業でどのように使われているのか」参照)

SPIの歴史

- SPIの歴史は1963年に遡る

- 1963年の発足以来、テスト開発委員会では数々の研究・実験が繰り返され、企業人として活躍するうえで重要な要素を、作成したテスト結果の統計的解析を通じて導き出していきました。そのプロセスを経て、まず基礎能力検査、性格特性検査、性格類型検査、数年後にモチベーション検査という4つの検査を開発し、世の中に提供していくこととなります。

- SPIからSPI3まで

- 1974年、それまでばらばらに提供されていた4つの検査が統合され、「総合検査SPI」が誕生しました。開発の背景には、日本的な「人間主義人事」の考え方があります。欧米諸国は、入社後担当する職務が決まっていて、それを遂行できる人材を採用する「職務主義人事」を基本としていますが、日本の新卒採用では、将来の可能性を重視して採用し、さまざまな仕事を担当させながら育成する方法が主流となってきました(昨今ではジョブ型採用など、欧米に近い手法を取り入れる動きもありますが)。そのため選考の過程では、「何ができる人か」ではなく「どのような人か」を理解しようとする傾向が強く、それを支援するテストも、特定の職種に対する適性などを測るものよりも、いろいろな側面から総合的に人物特徴を明らかにするものがフィットしやすかったのです。

SPIはその後、顧客企業や受検者からの実施時間短縮や結果の分かりやすさを求める要請に応えたり(初版のSPIは、問題冊子とマークシートによる実施形式だったこともあり、一般的能力と性格特性を合わせると受検時間が約2時間30分でした)、社会環境の変化に対応して測定領域を拡大したりするための改訂が加えられ、SPI2、SPI3へと進化してきました。その過程では、企業と受検者双方の利便性を高めるためにテストセンターやWEBテスティングも実用化しています。いずれにしても開発にあたっては常に重要な場面・目的で利用されるものであることを意識し、品質を重視する姿勢を貫いています(テストの品質については別項をご覧ください)。一つひとつの問題や質問についても、社会環境の変化に注意を払いながら、実際の回答データを分析し継続的な見直しを行っています。

【図表:簡易年表】

- コラム -

CBT(Computer-Based Testing)とは

- 日本初のコンピュータ適応型テストを開発

- 従来のテストは、問題が10問あるとした場合に受検者全員に同じ10問が出題され、そのうち正解がいくつあったかという総合得点で評価するものでした。

これに対して、テストセンターなどのパソコンで実施するテストには、IRT(Item Response Theory:項目反応理論)という技術を用いた「適応型テスト」を導入しています。適応型テストでは、出題した問題に対する回答結果をもとに、受検者の能力レベルを推定して、次に最適な問題を選んで出題するという、いわば視力検査のような方法で受検者の能力レベルを測定しています。例えば、80点レベルの人には80点レベルの問題を中心に出題し、50点レベルの人には50点レベルの問題を中心に出題します。こうすることで、本人にとって簡単すぎる問題や難しすぎる問題を解くという無駄な時間をなくすことができ、より少ない設問数で精度の高い測定が可能になるわけです。 この理論はすでに1970年代からありましたが、弊社は1999年にコンピュータ適応型テスト「CBT(Computer-Based Testing)」として日本で初めて実用化しました。これにより、従来の紙をベースとしたテストと比べて実施時間を短縮することができ、受検者の方にとっては受検負荷が軽減されています。 - 適応型テストを実現するためには、受検者の回答に応じて出題する問題を変えることができるだけの、幅広い特性(「難易度」や「識別力」)を持った問題のプールを用意する必要があります。

つまり、まずは多くの問題を作り、その問題に対する受検者の回答データを数多く集め分析し吟味することを通じて初めて、CBTは形になるのです。

現在も、テストセンターやWEBテスティングでこの仕組みを使っており、不断の問題の拡充、回答データの収集と解析を続けながら、サービス品質の維持・進化に努めています。

他の記事を読む

-

SPIについて

SPIについて 適性検査「SPI」とは?

適性検査「SPI」とは?多くの企業の採用選考で利用されている適性検査「SPI」。就職活動を進めていくと、一度は受ける可能性が高いテストです。

記事を読む -

SPIについて

SPIについて SPIの性格検査とは?

SPIの性格検査とは?SPIには、大きく分けて「能力検査」と「性格検査」がありますが、ここでは性格検査についてご紹介します。

記事を読む -

SPIについて

SPIについて SPIの能力検査とは?

SPIの能力検査とは?SPIには、大きく分けて「能力検査」と「性格検査」がありますが、ここでは能力検査についてご紹介します。

記事を読む -

SPIについて

SPIについて SPIの構造的把握力検査とは?

SPIの構造的把握力検査とは?SPIの能力検査には「基礎能力検査(言語分野と非言語分野)」、「英語検査」と「構造的把握力検査」 があります。ここでは構造的把握力検査について紹介します。

記事を読む -

SPIについて

SPIについて SPIの英語能力検査とは?

SPIの英語能力検査とは?SPIの能力検査には、「基礎能力検査(言語分野と非言語分野)」「英語能力検査」と「構造的把握力検査」 があります。ここでは英語能力検査について紹介します。

記事を読む -

SPIについて

SPIについて SPIは企業でどのように使われているのか

SPIは企業でどのように使われているのか応募者の方が、企業に応募し、選考を経て入社し、企業で働くまでの過程の裏側で、SPIが“企業側”でどのように利用されているのかについてご紹介します。

記事を読む -

SPIについて

SPIについて SPIのテストセンターについて

SPIのテストセンターについて今回は、最も多くの企業・団体に利用されているテストセンター受検の流れ、注意点を整理していきます。

記事を読む -

SPIについて

SPIについて WEBテスティングについて

WEBテスティングについてWEBテスティングの概要や受検可能なテストの種類などについてご紹介します。

記事を読む -

SPIについて

SPIについて よくあるご質問について

よくあるご質問について学生のみなさまからよくいただくご質問についてご紹介します。

記事を読む -

SPIについて

SPIについて 【番外編】SPIの開発背景と理念

【番外編】SPIの開発背景と理念SPIは歴史の長いサービスですが、開発の初期の頃から大事にされ続けている思想があります。その思想について、開発背景・歴史とともにご紹介します。

記事を読む -

SPIについて

SPIについて 【番外編】適性検査の品質と効能・限界について

【番外編】適性検査の品質と効能・限界について適性検査になぜ「品質」という観点が大切なのか、「品質」を判断するうえでの3つのポイントを紹介します。

記事を読む -

SPIについて

SPIについて 【番外編】期待される成果を生み出すもの

【番外編】期待される成果を生み出すもの企業人が成果を生み出すことに関係する要素と構造を読み解きながら、能力検査の得点の向上につながる学びについて解説します。

記事を読む -

社会人に向けて

社会人に向けて 社会人を成長させる“振り返る力”

社会人を成長させる“振り返る力”人生100年時代と言われる今、“はたらく”ことは、多くの人にとって益々大きなテーマになっています。

記事を読む -

社会人に向けて

社会人に向けて 一つひとつの仕事に意味を見出すことの大切さ

一つひとつの仕事に意味を見出すことの大切さ「世界は誰かの仕事でできている」これはある飲料メーカーのテレビCMのキャッチコピーです。さまざまな仕事に就く人が登場し、缶コーヒーを飲んでいるテレビCMを見たことが...

記事を読む